珍愛乞巧瑰寶 傳承乞巧文化

珍愛乞巧瑰寶 傳承乞巧文化

——“珠村乞巧大家談”發言摘要

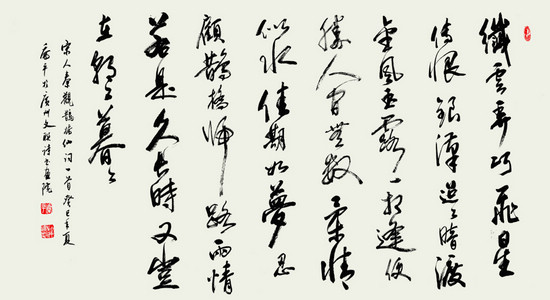

8月7日,由中共廣州市委宣傳部、廣州市文聯、廣州市文廣新局等單位聯合主辦的“2013·廣州乞巧文化節”開幕式在天河珠村七夕文化廣場開幕。此前,“珠村乞巧大家談”活動在珠江新城廣州新聞中心舉行。來自社會各界的10多位專家各抒己見,圍繞乞巧文化的“活態”傳承、廣東非遺保護的本土經驗以及國內非遺保護的發展趨勢進行了深入探討。書畫名家及民間文藝家喬平、李曉白、任桂森、胡錦雄、于中民、潘堯珊分別向廣州乞巧文化節組委會贈送了《鵲橋仙·纖云弄巧》等以乞巧為主題的書法、繪畫、剪紙、刺繡作品,表達了文藝界對廣州乞巧文化保護、傳承與發展的美好祝愿。現將此次座談會的部分專家發言摘要刊登如下,以饗讀者。 ——編 者

廣州文藝界全力支持乞巧文化節

喬平(廣州市文聯主席):在“2013·廣州乞巧文化節”即將開幕之際,我們邀請了社會各界的專家們參加“珠村乞巧大家談”活動,就廣州傳統民俗文化的保護、傳承、發展,廣州民俗文化、天河珠村的乞巧文化在體現城市地方文化特色中發揮的影響力等問題進行共同探討。

下面由我代表廣州市文聯向全市文藝界倡議:

民族民間文化熔鑄著中華民族的生命力、創造力和凝聚力,是維系民族團結、國家統一的基礎。對民族民間文化保護的重視程度,是衡量一個國家和民族文明程度的重要標志,也是衡量一個社會能否持續發展的重要因素。廣州文藝界全力支持乞巧文化節。

打造嶺南乞巧文化品牌

童慧(廣州市天河區委常委、宣傳部部長):廣州乞巧文化節今年是第九次舉辦。在實現中華民族偉大復興中國夢的感召下,本屆乞巧文化節以“七巧聯動”全面彰顯乞巧文化,以“幸福祈愿”創造溫暖的城市節日,以天河珠村乞巧民俗文化為陣地,將乞巧活動打造成嶺南文化品牌,讓新嶺南文化走向世界。本屆乞巧文化節實現三大突破,包括興建以乞巧文化為主題的廣州乞巧文化博物館、博物館藏品公開征集、通過“美麗鄉村”等項目建設珠村村容村貌將得到大幅提升。此外,今年乞巧節也是首次邀請日本、馬來西亞、英國、美國等國以及港澳臺地區和內地專家學者一道就實現乞巧傳承和非遺保護等話題展開國際交流。

民俗文化要在民間扎根

徐南鐵(廣東省文聯副主席):廣州乞巧文化節已經辦到第九屆,說明我們很早就意識到民俗文化的需求,它不是單純地為經濟服務,而是為了老百姓、為了文化生活、為了發揚一種好的民間精神來開展,我們要把民俗還給百姓。乞巧文化怎樣才能做出自己的特色,怎樣才能長久做下去,需要社會各界共同努力。我認為民俗文化非常重要,但是一定要在民間扎根,而不是變成魚和水的關系。

拓展乞巧文化的外延和內涵

李哲夫(廣州市政協教科文衛體委主任):任何傳統,絕不會都是原汁原味的,總是與時俱進,不斷地豐富它的內容,增添它的含量。乞巧文化有特定的含義,能不能在外延和內涵上作一些擴展。我們既要堅持傳統,同時又要創新。既讓它把以前的好東西發揚光大,同時又拓展它的新的內涵、新的形式。如果在這方面多做一些工作,我相信我們的乞巧文化節會越辦越好、越辦越大、越辦越豐富多彩,越有生命力。

乞巧文化重要的不是創新,而在于堅持

江冰(廣東財經大學人文與傳播學院院長、教授):廣州的文化表達,是廣東最重要的文化使命。廣州是一個特別有文化的地方,我們中原文化里已經沒有的東西在廣東保留下來了。但是這種文化表達,在廣東大量的文藝作品中都表達得不太好,我感覺廣東的文化始終被北方的文化主導。所以,廣州乞巧文化節應該下功夫,乞巧文化重要的不是創新,而在于堅持。

乞巧:傳統與現代的融合

鐘曉毅(廣東省社科院哲文所所長):乞巧的外延,不單指金風玉露一相逢,一年見一次面,太短了。我專門跟學生做了問卷調查,關于乞巧,很多人只記得鵲橋會,一年一次,跟我們現在年輕人的愛情祈求相比,好像有一點傳統了。我的學生說,外延是否可以擴大一下,是否可以把傳統的乞巧跟現代的乞巧融合在一起,讓我們所有的百姓尤其是年輕人,融進文化節的打造之中。這對我們的主題認知、傳承、融合,可能拓展得更加大。

民俗文化需要資源整合

曾應楓(廣東省民協副主席、廣州市民協名譽主席):民俗文化需要資源整合,具有大局意識。這種大局意識其實以前也有,廣州天河就叫廣州乞巧文化節,廣東的七夕文化包括天河、黃埔甚至東莞。現在廣州天河區把這種資源整合起來,比如要成立廣州乞巧交流協會。廣州的七夕文化跟其他地方不同,廣東是工藝大省,我們的工藝特別棒,所以工藝的創新要實現研討、培訓、展覽、賽巧相結合,要把這些活動作為常態化的項目,就像我們的賽龍舟一樣。

民俗文化是地方精神、城市品格的反映

梁鳳蓮(廣州市文藝批評家協會主席、廣州市社科院嶺南文化研究中心主任):民俗文化是地方精神、城市品格的反映,它有深厚的呈現。我們生活中的詩意一直在進行著,乞巧節一直沒有斷裂,給我們帶來的沖擊力非常強。對美好生活詩情畫意的營造和在自己雙手中創造出來的充分的想象力、創造力,在這個節慶里得到最好的呈現。民俗文化背后的生活途徑跟我們密切相關,關鍵是我們怎樣讓它進一步豐富我們的生活,而不是單純的現代化,不斷把以前的東西覆蓋掉。

文藝家喬平、于中民、潘堯珊為乞巧文化節捐贈的書法作品《鵲橋會》、剪紙作品《七夕喜相逢》、廣繡作品《喜上眉梢》

(編輯:單鳴)