一個哥倫比亞藝術家的美麗中國夢

攝影家李戈新聞見面會側記

監生 李 戈 攝

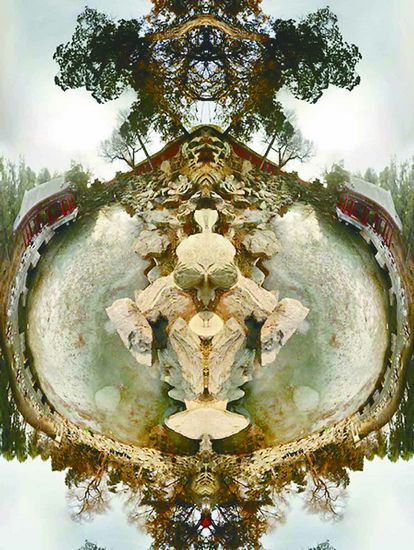

混沌里的秩序 李 戈 攝

“2006年11月27日的早上5點,我來到中國。”李戈的話讓大家出乎意料,如此具體的時間他都一直銘記在心,足見這對他來說真是一個非常重要的時刻。近日,北京炎黃藝術館舉行的“__in China”在中國外國攝影家影像作品展讓觀眾看到了哥倫比亞藝術家李戈的攝影作品,而隨后的見面會又使我們得以近距離了解這位來自遙遠國度的藝術家,并感知他與中國的不解之緣。

“孫悟空”帶他到中國

“我首先要給大家解釋一下,我所說的‘哥倫比亞’不是那個聞名遐邇的服裝品牌、大學或者電影公司的名字,而是我的祖國,它位于南美。”見面會一開始李戈為大家介紹起他的故鄉,并拿出一幅世界地圖,不同于我們在中國常見的地圖,它的東西半球位置是將南美置于地圖的左側而中國位于畫面的右側。對此,李戈幽默地解釋道:“地圖不一樣,時間不一樣,觀念也不一樣。”相較于其他藝術家在面對文化差異時的態度,李戈表現得很是特別,他有自己獨到的觀察,不否認差異,也不會刻意去選取融合或是單獨強調某一方面的個性特征。李戈說:“我的祖國在很遠的地方,它在很久以前曾淪為西班牙的殖民地,國土面積小于中國數倍,卻有著幾十種不同的語言,以及很多民族,其中大部分人都是混血,所以是很復雜的一個國家,也很特別。在西班牙人來以前哥倫比亞就有很多種的文化,現在依舊如此。”

帶著對祖國的眷戀,李戈來到中國已有7個年頭,談到他與中國的緣起還真是很有傳奇色彩。李戈說:“我媽媽很早之前就來過中國,那是1979年,她來這里進行為期1個月的文化交流。家里的很多小說都是來自中國的,那時我還小,在我的想象里中國人都可以飛,還會變出各種各樣的東西。”在他為觀眾展示的一幅繪畫作品中,畫面右下方栩栩如生的孫悟空形象引起了大家的贊嘆,他介紹說:“這是我7歲的時候畫的,那個時候就很想到中國來。從哥倫比亞來中國很不容易,后來正好有一個獎學金項目才使我有機會到這里讀書。看到這幅畫,你們肯定知道這是孫悟空,但我遇到的最大問題正是語言,大家說什么我都聽不懂,為此我花了很長時間來學習中文,一年之后終于漸漸明白了大家的話。”對于決定留在中國,李戈說:“因為我想站在不同的角度去看我的祖國,正如有時候你要拍一個東西,離得太近反而容易看不清。”

北京的拍片效果更好

對于此次展出的攝影作品,李戈說:“我是哥倫比亞人,哥倫比亞有很特別的文化,所以這些作品也體現了哥倫比亞文化。在藝術創作上我發現了對稱,這種形式在中國文化中常常能夠見到,對稱很重要,因為對稱能給人們帶來完美的感覺。比如最美的人其右邊和左邊的關系,對我來說就是一種對稱。”李戈一邊說一邊拿起筆為記者畫了一個人形作為示范,他覺得對稱可以作為一種工具,去發現那些美的形象。

展覽中李戈的攝影作品充滿著樹的靈性,他說:“我去散步時到了孔廟,無意中發現了一棵樹,他使我聯想到孔子及古代的人。孔廟里的樹都有著上百年的歷史,仔細觀察的話你會發現那些樹的樹癤子有的像人的眼睛,有的像鼻子,都很有神秘感。于是我對同一位置的景物進行明暗對比的拍攝,然后將圖片對接合成,結果就如同大家所看到的這些作品:天空很藍,葉子是綠色的,對比效果被削弱了,在黑色的陰影里依舊可以看到清晰的細節。”對于自己的作品,李戈說其中有一部分是他在拍攝時就已經知道了自己想要的效果,另一些則是他在大量地隨機拍攝后到電腦制作時又偶然間產生的新發現、新構想。

觀看李戈的作品,首先被吸引的就是那些瑰麗明晰的亮色和美妙奇幻的畫面感。對此,李戈解釋說:“哥倫比亞作為熱帶的國家,經常使用的顏色都是比較亮的,在我們那里陽光很強,所以色彩會表現得很鮮艷。當然這也產生了一個問題,就是拍東西不容易,因為對比度很大,所以拍出的效果是白的地方非常白,而陰影又會特別黑。但在北京拍攝的畫面就會很好,因為太陽不是那么強烈,而且北京有時還有風沙,使作品看起來就像加了濾鏡,反而有很美的效果出來。”

攝影、紀錄片、實驗音樂、用廢棄物做雕塑、自由隨性地畫畫……不拘形式的藝術多維探索,李戈用自己的經歷、生活和想法來詮釋藝術,并用獨特的視角去發現和記錄中國。

(編輯:蘇銳)