忻東旺:心生之相,才有表情

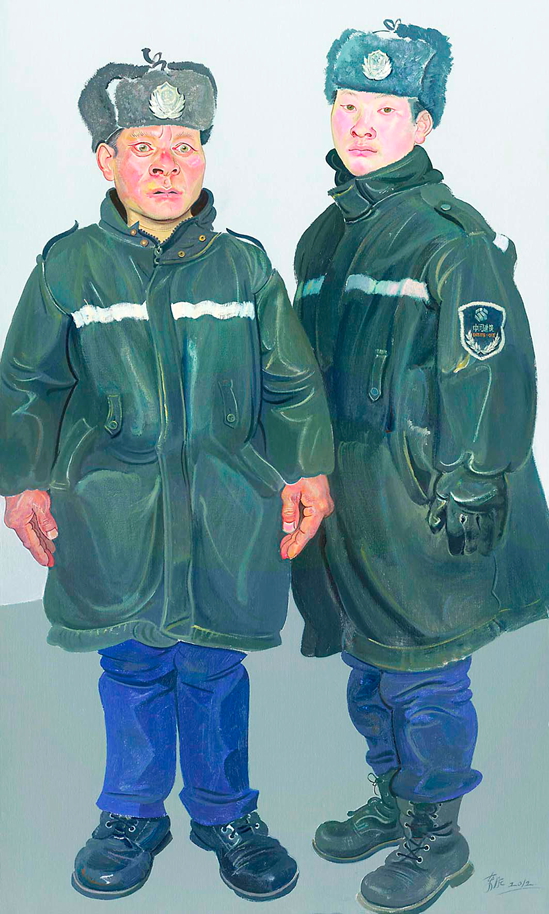

威武(丙烯) 忻東旺

因為自己的個展“相由心生”在清華美院舉辦,有攝影記者來訪,工作人員告訴他要“穿好一點”,清華美院副教授、油畫家忻東旺看著自己發皺的白色襯衫,頗有忐忑神色,這和評論家賈方舟所言其作品生猛——“不僅指作品形象所傳達的視覺張力強烈,更是指作品形象背后所潛藏的生命最本真、最原始的精神品質”之間,有著迥然之趣。

“相由心生”——忻東旺藝術作品展展出了忻東旺自2006年以來創作的近作百余幅,他在寫實油畫中融入中國藝術的造型元素,極富書寫性和表現力。同時,他直接面對創作對象,作品鮮活生猛,既體現出社會批判性,亦呈現了人文關懷;更重要的是,他的創作來自于對當今社會中人的狀態的深層思考,以及對勞動人民深厚質樸的感情。

談及展覽,忻東旺的上一次大展要回溯到2005年在中國美術館舉辦的“村民列傳——忻東旺油畫作品展”。“那次展覽主要呈現的是農民工、農民的形象和他們的精神狀態。”自言對人物內心世界感興趣的忻東旺,自從那次展覽之后,將表現人物的階層進行拓寬,市民階層、知識分子、外國友人,皆有所涉獵。“每個人都是社會因素的載體,我畫的領域越多,涉及的群體越廣,文化信息量越大,也就越能通過人物表現時代的文化。”

從上世紀90年代起,忻東旺開始關注農民工群體,“第一代的農民工進城打工,單純地為賺錢,然后回家鄉,他們主要在建筑行業做工;如今近20年過去,第一代農民工已經老去,第二代和他們完全不一樣。他們為了增長見識、開拓自己的未來,務工有了闖江湖的味道。工作種類也十分復雜:保安、模特、群眾演員——在我們學校中的農民工,做模特是無奈之舉,他們最想做演員,王寶強,是第二代農民工的精神領袖。”忻東旺表示,他對農民的認識是基于對人的理解,不是專畫農民,而是為了理解人,解讀、感受形象之下潛在的微妙信息。

“在當下發生巨大變革的社會中,人本身的變化應該被關注,農民工是一個特殊的群體,他們從農村來到城市,卻被城市拒絕,無法真正融入。種種焦慮、恐慌和壓力,正是社會巨變中人的變化的縮影。”他說。

相由心生,農民工內心狀態的變化,反映到他們不同的相貌上,亦對忻東旺的創作提出挑戰:“不同的歷史時期、不同的社會現狀,藝術語言的不斷豐富,形成一個語境,它需要去充分表現語言的內容。之前,造型語言心理化、充分展現樸實外表下人物心理的微妙變化是我的追求;如今,我需要加入現代感受和民族傳統文化感受——在工業信息化社會背景中加入社會心理質感的因素,尖銳的、光滑的、閃爍的;同時,在西方油畫造型的基礎上加入中國藝術的特性,這樣才能在現代語境中具有意義。”因此,他得到全國美展金獎的《早點》、名作《明天多云轉晴》《誠城》和《適度興奮》,表現的都是處于不同文化之間、飽受文化沖突之苦的新社會階層,“跨越了常態的審美,表現出人性的尊嚴和人文關懷,成為具象寫實繪畫整體格局中一個不可替代的獨特范例”,油畫家楊飛云如是說。

楊飛云之言“跨越常態的審美”,指的是忻東旺常以堅實、矮篤為造型特點,人物沒有大范圍的肢體運動與結構,只有沉重的站立與凝視,是畫家內心感受的外在表達。忻東旺坦言變形有違于人們看油畫的視覺經驗,但他認為,客觀正常的比例,是沒有表情和情趣的。“西方藝術也不是以客觀準確為標準,它會崇拜神性精神,因而人物會高大威嚴;但中國藝術講求天人合一,人在自然中,是渺小、謙卑、內斂的,它表達的是世俗生活的情趣。”他以油畫表現當下的中國人,追求的是中國人的意象,因而變形,是為了更真切、更真實。“為什么要變形?中國寫實繪畫,研究西方傳統,幾代人在做努力,用全部的精力去研究西方造型傳統,但畫出來的畫還是不夠感人。具象繪畫的精髓應該在哪里?它的造型體系、理論體系應該在哪里?我覺得不是自然的、客觀的真實,應該是發自于人們內心的真實,也就是說,畫畫不是畫眼睛所看到的,應該畫心靈解讀到的。在這種意義上,一定要變形,變形是為了表達得更為真實、更為準確。”

這亦是展覽定名為“相由心生”的意義所在,忻東旺認為:“藝術作品來源于藝術家的精神感受與藝術思考,創作過程在我看來其實就是由‘物象’觸發‘心相’的過程。”畫人,是為了心理形象、時代形象,而它在藝術造型中,又關系到如何在世界藝術史中確立自己形象的問題。

“我們的油畫,還在學習、模仿的階段,很難建立自己的文化、民族精神;中國油畫如何有立足之地,是我們應該思考的問題。”談及寫實油畫的現狀,忻東旺用了一個詞來形容:茍且求安。“寫實能力強,但寫實的品位不高,寫實油畫過度迎合世俗的審美水準,一些油畫家日子過得好,就不思考了。當今中國給了我們一個難得的藝術發展的機會,但也是對藝術家創造性的一個考驗:如果藝術家的創造性屈服于大眾審美,藝術精神必將坍塌。”忻東旺認為,機遇在前,若想建構高品位的寫實油畫藝術,只能在中國特有的社會平臺上塑造出有中國精神的“表情”。

(編輯:黃遠)