多媒體兒童劇《小布頭奇遇記》創視覺奇觀

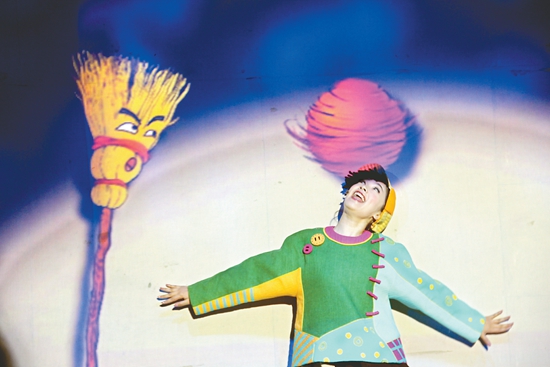

兒童劇《小布頭奇遇記》劇照

舞臺背景大屏幕中的火車頭能勸說舞臺上的“小布頭”,而舞臺上的“小布頭”也能一口氣吹散屏幕里的蒲公英,屏幕中的小鳥可以用嘴把舞臺上的“小布頭”叼到高空后快速降落,舞臺上的“小布頭”也可以撿起石子扔到屏幕里的小河中濺起漂亮的水花,不倒翁爺爺可以在與“小布頭”對話中從大屏幕中走出舞臺……這便是日前中國兒藝首演的多媒體兒童劇《小布頭奇遇記》帶給孩子們的全新視聽感受。

作為2013中國經典童話年首部作品,《小布頭奇遇記》改編自孫幼軍創作于1961年的中國第一部長篇同名童話作品,講述一個名叫“小布頭”的布娃娃因膽小遭到伙伴們的嘲笑,因怯懦錯過了希望擁有她的蘋蘋。為尋找蘋蘋,小布頭勇敢出發,經歷一場驚險、有趣又感人的奇遇之后,不僅獲得了友情,也明白了只有擁有力量、自信和智慧并能用這些去關愛他人才是真正的勇敢。

“這個劇徹底結束了多媒體在舞臺中只被當作背景的時代!”曾為《賣火柴的小女孩》《絕對小孩》等多部兒童劇做多媒體設計的該劇多媒體設計者包爾溫一語道破該劇的全新創意和核心看點。

為了能讓影響了三代中國兒童的這部作品走近今天的孩子,運用多媒體互動是80后主創團隊期望賦予作品當代氣息的“靈光一現”。包爾溫介紹,英國1927劇團蘇珊·安德拉德編導的《上街的動物和孩子們》給了主創人員重要靈感,但該作品強調黑色幽默等表現手法與兒童劇相去甚遠。而除了此劇,這種舞臺呈現方式在國內外都沒有類似可參照的范本,一切都要靠自己去大膽摸索與嘗試。

該劇中對多媒體的全新運用,包爾溫具體解釋為兩層互動。一是演員和背景的互動,即演員要把情緒傳達給背景,背景也會把情緒傳達給演員,這也是最難的一層互動;再有一層互動是背景畫面和觀眾的互動,因為背景會有一些和孩子可以聊得來的東西,孩子看著畫面會有聯想,表達他們的情緒,劇中會通過一些技術手段延續孩子的情緒。

“你可以看到一場戲,又看到一個動畫片,同時也看到了一場從來沒有見過的動畫片與人融合的一個劇。”該劇導演毛爾南介紹,該劇70分鐘,多媒體占69分鐘時長,參與了整個故事講述,并一改大部分戲劇中多媒體只用于高潮部分或宣泄情感的背景的傳統,開啟了兒童劇創作的一個全新的方向。

被包爾溫奉之為膜拜對象的《上街的動物和孩子們》的精彩呈現背后是主創們4年的創排,而兒藝此次排演只有一兩個月時間。“這是我導的第九個話劇,但前八個劇加起來也沒有這一個累。做一個動畫片一般需要一到三年時間,我們相當于做一部動畫片,再排一部戲,再把戲與動畫片相結合,相當于做一個動漫舞臺劇,而最難的是動畫與人的嚴密配合,只用30多天來完成,難度可想而知。”毛爾南說。

扮演“小布頭”的李明珠告訴記者,做到與多媒體完全配合交融在一起,這不光折磨了多媒體老師,也折磨了演員。演員們最初要排出來一個舞臺劇的大框架給多媒體設計師看,多媒體設計師看完后結合演員的形體制作動畫,制作出來后,動畫與表演之間還是會有縫隙,演員就要不斷進行表演調節,達到與多媒體完全嚴絲合縫,相互對話,相互交流。“在這其中,不光是形體要和多媒體交流,還需要有更強大的內心支撐,來完成與以往完全不同的表演,這是最大的難度。可能差一秒,或者是播放的時間差一秒沒有合到一起,都沒有達到最完美的效果。”

(編輯:竹子)