因時變化 瀟灑出塵——讀方志恩的書法國畫新作

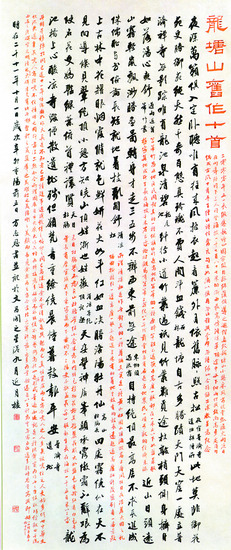

方志恩書法作品

方志恩作品顯示出一種雋秀清雅的格調。也許是家鄉青山麗水孕育出方志恩一種“天然”基質,在鍛造自我藝術風格時,這種基質會有機地應和。這種風格在他的行書中有突出的體現,勁拔而綿和、圓齊而潤澤,氣之舒展、自然流貫、多彩多姿,富于親和力。

從形式因素上看,我很看重方志恩講求“線”的質量。文字是用線條按照特定的美感形式、規則組合起來的,字體中的筆劃形狀即是各種變化了的線條,長短不同、形態各異,成為精煉的美感符號。線條的質量提升著書法作品的藝術水準。方志恩常年練習書寫,應當說就是在不斷地磨練書寫線條之品格,做到中規中矩,各極其致。在結字上,主動探索各種筆畫線條之間精到而和諧的關系,諸如疏密、虛實、偏正等均布置有度,雅逸清新。而且在運行中講求線條的動勢,或輕重緩急、或回環轉折,都能做到云行水流、游刃有余,使字體張揚著一種靈峻之態。特別是在線條的力度上,顯現出方志恩之指腕肘力、功夫精到、大拙少巧,已趨老健。

方志恩書法的一個精神訴求,體現在“活”氣上。

中國的書法得益于摹習承傳,在數千年的發展歷史中保持著完整的文化風貌,如古人所云“下筆有由,翰不虛發”,如此的奮斗衍進,書家才不會遠離這一中華民族古老藝術的主脈。古人說:“臨摹最易,神氣難得。”一些書者盡管有相當功力,但缺少自我個性,沒有個性就必然缺少生氣。

方志恩在書法學習和研究過程中,深知泥古的危害,要求自己在創作中既能“翰不虛動,下必有由”,又要析“合”能“離”,出新意于法度之中,在繼承傳統的基礎上尋求自己的個性。方志恩秉承古法故能悠游筆端,而自我創造則可頓添生致。他的書法作品線條很“活”,有一種生命的律動,突顯出一種可見、可感的精神風貌。

個性的形成,離不開對生活的感悟,對客觀世界和自我主觀世界不斷地認識。方志恩說:“深入生活,書法就在生活中。”他善于從普遍規律中尋找特殊規律,特殊規律寓于普遍規律之中。他說:“小字、小作品講究的是精,要字字精、筆筆精、處處精,經得起反復把玩品味,方為上品。”這如工廠的產品,要求工人每個螺絲都要擰緊,都要到位,整體才能完美地正常運轉。招牌、匾額等大字,把握的是整個結構渾然一氣,對局部細節可不必斤斤計較,他講究的是一種風度,或親切、或威嚴、或文雅、或莊重,最忌粗魯。

進而,我也很同意方志恩說的:“寫字作畫,技巧為用,思想為上。”其實,在書畫作品上所展現的思想,無非是表現的情感、氣質、意蘊、藝術價值等。這些內涵大致也可用一個“意”字來概括。古人說“意在筆先”的“意”,我以為并不單純是指寫字的筆畫結構安排,也應當包含書家從書寫之先、書寫之過程直至完成的各個階段,把精神性的旨趣貫穿其中。

莊子說:“可以意致者,物之精也。”又說:“世之所貴道者,書也,書不過語,語有貴也。語之所貴者,意也;意有所隨,意之所隨,不可言傳也。”從這里可以看出,莊子強調的是內在的、精神的東西,從而使審美在創作中更有實質性的意義。所以中國的書畫藝術,總是要強調“意”。方志恩以松、竹、梅、蘭為題材的作品,水墨寫意為主,多不設色,重在充分顯示其筆墨的功力與技巧,追求禪宗的思想和意趣。顯然,他繼承了元人墨花墨禽的文人畫傳統,講究用筆用墨的情趣,既有遒勁骨力,又見墨韻風神;既注重詩、文、書、畫融為一體的書卷氣,又強調象外之趣、畫外之情。風格趨向于小寫意畫風,落墨為格、下筆成形,動之于興、得之于心、應之于手,形具而神生,呈現出渾樸溫潤的格調。重要的是,他是借傳統的筆墨樣式抒情寄懷,以花鳥為媒介來寄托對人生的追求,從自然中悟道理。畫面中滲入和蘊含了時代的精神和內涵,他關心的不止于繪畫本身,更在于加強花鳥畫的象征意義和抒情養性功能。

方志恩的藝術不是斷裂式的生造,因而絕少所謂轟動性的殊奇之作,他堅持在扎扎實實的傳統基礎上,一步一步地從中開發、突破。此舉絕非易事,其艱辛可想而知。然選擇此路,務須功底扎實、學養深厚,且誠篤專一、鍥而不舍。倘然,終將蒂落渠成、金石為開,更何有某些時髦者曇花一現之慮耶!

(編輯:單軒)