國內(nèi)外著名電影化裝師京城論道 神再似,也要形為先

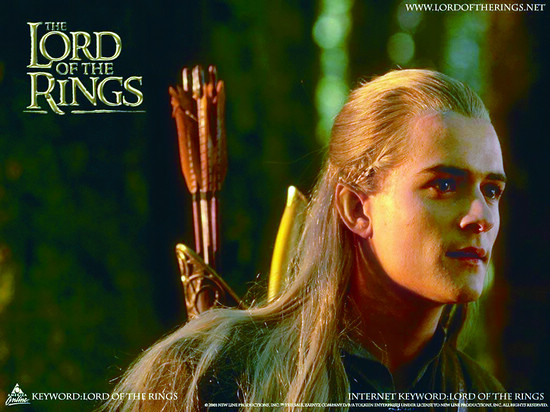

奧蘭多在《指環(huán)王》中飾演精靈王子,充滿仙韻

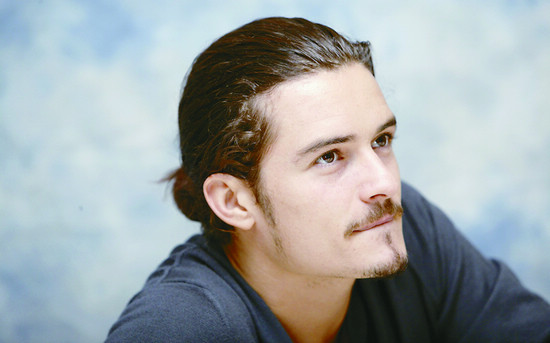

約翰·尼·德普塑造的《加勒比海盜》中的船長成為他的經(jīng)典形象

化裝師幫助濮存昕成功出演魯迅

周迅在人妖之間轉(zhuǎn)換,令觀眾感到驚嘆

在電影特效技術(shù)發(fā)展突飛猛進的今天,電影化裝這門“古老”的行當往往會被人們所忽視。殊不知,《阿凡達》《指環(huán)王》等影片為觀眾帶來的絢爛光影魔術(shù),都是以最基礎的化裝技術(shù)打底。眾所周知,電影從繪畫、雕塑、攝影藝術(shù)中吸取了造型藝術(shù)的規(guī)律和特點,使得造型性成為電影藝術(shù)重要的美學特征之一,而電影化裝師也因此成為影片至關(guān)重要的創(chuàng)作人員——他們的藝術(shù)造詣、美學素養(yǎng)、繪畫基礎、歷史知識和觀察、分析生活的能力,直接影響甚至決定了一部影片的成敗。

在第三屆北京國際電影節(jié)中,一臺名為“國際電影化裝造型論壇”的活動于4月18日在中國電影博物館舉行,王希鐘、張立堂、劉秉魁、楊樹棟、白麗君、沈東升、楊慧君、關(guān)莉娜、肖進以及列納德·英格曼、朱莉·達特內(nèi)爾、姜大英等國內(nèi)外著名電影化裝師匯聚一堂,共同交流分享了最新的電影化裝創(chuàng)作理念、技巧、成果和經(jīng)驗。

千人一面喪失美感

王希鐘(著名化裝師,代表作品《西安事變》《周恩來》《建國大業(yè)》)

目前國內(nèi)電影化裝界存在的主要問題,是裝化得過于失真,其中以女裝尤其是年輕女裝為甚。我看過很多國產(chǎn)電影,發(fā)現(xiàn)女主角的裝大多畫得過濃。濃裝本身并沒有錯,問題是它必須要符合規(guī)定的情境,我們化裝師要塑造的是典型環(huán)境中的典型人物。

比方說,一位女主持人登臺主持節(jié)目,她抹著紅唇、化著濃裝,就沒有任何問題,因為這種裝在這樣的環(huán)境下是得體的;但如果一個在營房里準備出征的女戰(zhàn)士也化這樣的裝,就十分不妥了。我看過一部革命歷史題材電影,一個女戰(zhàn)士躺在病床上奄奄一息,嘴唇還是抹得紅紅的,這就失真了,而一旦失真就不美了。我們現(xiàn)在的女裝技術(shù)太過于模式化,千人一面,每個女孩子都像一個模子里刻出來的美人,我覺得這并不利于人物塑造。

放大“同”縮小“異”

沈東升(著名化裝師,代表作品《魯迅》)

電影《魯迅》是我最得意的作品。我認為這部電影化裝創(chuàng)作成功的主要表現(xiàn),在于它讓觀眾對魯迅這個人物產(chǎn)生了認同感。觀眾認同感的前提是什么?我認為是人物肖像的相似。以扮演周恩來總理聞名的王鐵成老師曾說過:“演員神再似,也要形為先”。的確,對于歷史人物而言,肖像的真實性是排在第一位的。《甘地》這樣的人物傳記電影之所以優(yōu)秀,前提就是人物肖像塑造得成功,如果沒有這個前提,演員的表演即便再精湛,也很難將觀眾“帶”入戲。

事實上,濮存昕這位演員在外形上與魯迅還是有一定差距的。在開始造型設計之前,丁蔭楠導演對我說的一句話讓我記憶猶新:“給演員的臉上動一次‘大手術(shù)’”。導演所指的“動手術(shù)”,當然不是真的在濮存昕臉上開刀,他是要我通過化妝筆為演員做一次“整容”,讓演員的肖像能夠達到自己的要求。

如何才能達到這種要求?我的指導思想是“求同存異”。所謂“同”,就是像;所謂“異”,就是不像。一個演員即使再像歷史人物,也難免在局部上有所差異,我們必須使演員的“像”達到最大化,而讓“不像”最小化。我在做人物造型設計時,抓住了魯迅最主要的特點,而舍棄了那些不太重要的特點。濮存昕要比魯迅本人胖一些,你很難讓他在短時間內(nèi)減到魯迅那么瘦,所以我就著重他的五官塑造,尤其是眉毛、眼睛和顴骨的刻畫,將魯迅最主要的特點凸顯出來,這樣觀眾反而會忽略胖瘦的差異。如果你一定要求全,非得把演員塑造得跟歷史人物一模一樣,反而會畫蛇添足,讓一些次要特點拖累主要特點。

我想探討的另一個問題是,化裝不是萬能的,它必須依附于優(yōu)秀的演員,才能產(chǎn)生最佳的藝術(shù)效果。還是以《魯迅》為例,丁蔭楠導演為什么要選濮存昕這位并不像魯迅的演員來扮演一代文豪?因為濮存昕具備深厚的文化素養(yǎng)和超強的人物塑造能力,他比那些外形像魯迅的人更接近魯迅的靈魂。即便我的化裝技術(shù)再高超,碰上一個差勁的演員,照樣英雄無用武之地。所以說,我們化裝師貢獻的是人物的“形”,而演員貢獻的是人物的“神”,只有二者完美結(jié)合,才能創(chuàng)造出“形神皆似”的人物。

讀透劇本才能準確造型

楊樹棟(著名化裝師,代表作品《荊軻刺秦王》)

拍陳凱歌執(zhí)導的影片《荊軻刺秦王》時,我面臨的一個重大挑戰(zhàn)就是如何做好嬴政這個人物的造型。要做好歷史人物的造型,前提是必須讀劇本了解這個人物的來龍去脈,吃透他的經(jīng)歷與個性。嬴政有什么特質(zhì)?一是患過小兒麻痹,二是有些神經(jīng)質(zhì),我就緊緊抓住這兩個特質(zhì)設計人物造型。

電影化裝不能脫離歷史、脫離人物。和王希鐘老師一樣,我也在某部電視劇里看過濃妝艷抹的女紅軍參加戰(zhàn)友葬禮的場景。在那么艱苦的年代里,你化這么濃的裝,怎么可能讓觀眾看得舒服?我認為化裝首先是一門藝術(shù),其次才是一門技術(shù),不能為技術(shù)而技術(shù),技術(shù)必須要為藝術(shù)服務,兩者應當有效地統(tǒng)一起來。

要“到位”并非要“完美”

楊慧君(香港國際專業(yè)化裝師協(xié)會會長)

電影創(chuàng)作進入高清時代,已成為化裝師必須要面對的重大轉(zhuǎn)變。電影化裝講究的是線條和色彩,高清技術(shù)讓銀幕的清晰度提高了5至6倍,很多原本并不明顯的化裝瑕疵都會在高清鏡頭中被無限放大,你的線條和色彩運用得再好,也時常會被“無孔不入”的高清鏡頭所打敗。

我的觀點是,既然有些瑕疵被高清技術(shù)這面“顯微鏡”給放大了,那么我們干脆就不要再遮掩它們。在很多影片中,瑕疵會產(chǎn)生一種意外的質(zhì)感,而那些如同雞蛋殼一樣平滑、連細小毛孔都沒有的人臉反而顯得缺乏活力。在我看來,如今人物造型“精致”的定義正在悄悄發(fā)生著改變。高清電影中的精致,意味著一定要“到位”,但不一定非要“完美”。在高清鏡頭下,你運用精湛的技術(shù)把30歲的女人化成18歲的模樣,反而會帶來一種不真實感。

化裝師的四種特質(zhì)

姜大英(韓國著名化裝師,代表作品《王的男人》)

第一,你首先要愛你自己。為了給演員塑造美好的形象,你首先要讓自己更美,而多多愛護自己,是讓自己變得更美的最好方法。

第二,你要關(guān)愛自己的伙伴。一部電影少說也要拍攝一兩個月,在這段并不算短的時間里,你和全體劇組成員就是一家人,你只有無私地關(guān)愛家人們,才會換來更加默契的配合。

第三,你要對自己所有的行為負責。不要輕率地把演員當做自己的實驗品,任何大膽的創(chuàng)作嘗試都要經(jīng)過反復的思考與推敲。

第四,你要熱愛自己的職業(yè)。這是最為關(guān)鍵的一點,因為你只有無比熱愛化裝這份工作,才有可能做到前面三點。

(編輯:單鳴)

| · | 楊麗萍王迪《雀之戀》 |