95歲,踏上藝術新旅程——記著名藝術家王琦

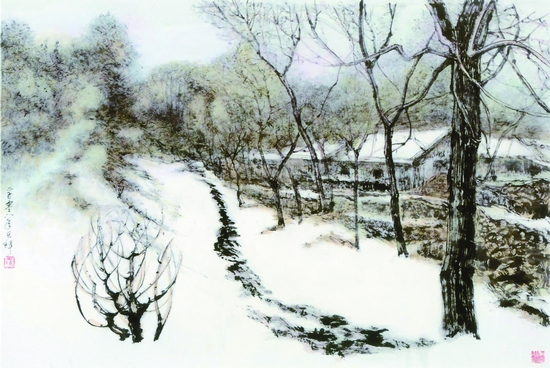

王琦素以版畫創作著稱畫壇,晚年亦在中國畫創作上著力良多,圖為近作:銀色世界系列之二

展覽開幕式定在上午10點半開始,10點不到,中國美術館方廳通向各處的路已經被人群圍得水泄不通。人們在前廳放了很多花籃,一派熱鬧景象。

很多新朋,好奇展覽主人公的生平與經歷;很多舊友,忙著互相寒暄天氣與起居。大家都在等待他——王琦,95歲高齡的著名藝術家,聽他講70年的藝術旅途。

黑皮衣,花色圍巾,卡其色長褲,黑布鞋,身材“高人一等”的王琦精神矍鑠,有著經歷延安時代的藝術家特有的氣質,有著老美院人的“范兒”。簽名、握手、拍照,眾人爭先恐后,他應接不暇。“藝術的道路越走越長,人生的道路越走越短,對自己在創作上的要求也越來越迫切,拿出只爭朝夕的精神,希望在創作中不斷頑強地艱苦奮斗”,王琦至今仍有著濃重的四川口音。

“5年前,我曾在這里舉辦從藝70周年的展覽,如今又辦展覽,非常高興。希望同志們給我多多提意見。”王琦洪亮的聲音回響在“紀念王琦從藝75周年暨95華誕——水墨新旅程書畫展”開幕式上,引發現場熱烈的掌聲。

沒有藝術性的作品是沒有感染力的

幾年前采訪王琦,他一樣的精神矍鑠,握手有力,不愧是以刀代筆的藝術家;由于語言有時不通,他偶爾大飆英文以方便溝通理解,說起來,你若探索了上世紀30年代以后的中國文藝界的往事鉤沉,經歷頗為傳奇的他,自然是一個資源的百寶箱。

1918年出生于四川宜賓的王琦,自幼受家學熏陶,自上海美專畢業后,1938年春,由老師倪貽德介紹到重慶“政治部三廳”工作,8月首赴延安,首次拿起木刻刀。1939年初回到重慶,加入中華全國木刻界抗敵協會,1942年籌建中國木刻研究會,1942年和1943年發起組織雙十全國木刻展,1948年赴香港,1950年回到上海,1952年起任教于中央美院,在新中國成立前夕,已當選為第一屆文代會代表的王琦先生,因交通受阻未能見證中國文聯的誕生,而他在之后的60余年歲月里,作為版畫大師、藝術評論家、新興版畫運動和新美術運動的領導者,一直見證著中國美術的發展、轉折與變遷。

上世紀30年代至40年代,作為新興木刻運動的參與者和親歷者,王琦以充沛的激情和社會責任感實踐著他的革命理想,并貫穿他的藝術人生始終。他的早期作品《難民站上》《難民一群》等以現實主義手法描繪艱難時世和人民疾苦,他的《警報解除之后》《冰天雪地中的我游擊隊》等名作,以木刻為武器喚起了廣大熱血青年投身革命的熱情。新中國成立后,他的版畫題材轉向水利建設、林業建設等,《售余糧》《貯木場》構圖開闊,尤其在他嘗試創作套色木刻后,《晚歸》《雪原峽谷》等作品畫面色彩明麗,堪稱社會主義建設的藝術史詩。改革開放后,王琦激情奔涌,佳作迭出,《人民萬歲》等組畫作品氣象雄奇,迎來了創作的另一高峰。

“魯迅先生曾說,藝術品一定要重視它的藝術性,沒有藝術性的作品是沒有感染力的。”——這句話鼓舞了王琦幾十年創新求變。

少年時的王琦在大革命時期接受了革命啟蒙教育,“既當革命家,又當藝術家,兩者應是截然分開的,但上了上海美專,聽到了尼采、弗洛伊德、柏格森的學說,又看了日本學者廚川白村的《出了象牙之塔》《走向十字街頭》《苦悶的象征》,接受了很多革命文藝思想的感染”,魯迅的文章讓他豁然開朗,他的“純藝術”的理想破滅了,他希望藝術表現生活、表現人民的苦難和斗爭。

1946年,王琦曾經感到遺憾:自己沒有直接聆聽魯迅先生的教誨,雖然1934年他進上海美專時就認真研讀了魯迅的著作,“可是魯迅的著作和他的精神,始終是我們這樣年輕人學習效法的榜樣,我一直在魯迅先生精神的感召下從事自己的創作。”

從《講話》中尋求答案

1942年秋,重慶“政治部三廳”。一天,王琦看到辦公桌上放了一本小冊子,《論文藝問題》,也就是后來大名鼎鼎的《在延安文藝座談會上的講話》。

“當時我在負責全國木刻協會的工作,除了自己搞木刻創作以外,還寫文章,組織籌辦全國性的木刻展覽會”,王琦回憶,在國統區能這么早看到《講話》很不容易,所以他印象深刻。

據王琦講述,他在上世紀30年代學生時代起接受現代派藝術的影響,后來在實際工作中碰到困難,才轉向現實主義道路,才認識到藝術作品與大眾欣賞的關系問題。“《講話》幫助我們理解文藝與政治、文藝與生活、文藝與群眾的關系,理解文藝家與群眾、與生活密切聯系的重要性。”王琦曾著文表示,《講話》提出文藝為誰服務的問題——為廣大人民群眾服務;又提出文藝怎樣為人民群眾服務的問題——在普及的基礎上提高,在提高的指導下普及,特別強調了藝術家深入生活的重要性。“以前我們理解的現實主義,多少帶有自然主義的色彩,比較平面地反映生活;《講話》之后,我們不是機械地反映生活,而是比原來的生活更高、更強烈、更典型、更理想。”

在當今的社會氛圍中,王琦并不認為5·23《講話》精神已經過時,“我們重溫它,通過我們的文藝實踐,會使它不斷發展、豐富完善。”

“在實踐中碰到問題的時候,我便從《講話》中尋求答案。”“我第一次聽到王琦的名字,是在整整40年前了。我的老師劉文西,在育才中學時受教于王琦,他保存了王琦的一個小本子,上面密密麻麻寫著王琦的筆記、感想,老師常常看,常常發現他的新思想。”中國國家畫院院長楊曉陽說。

不主張畫家風格定型化

上世紀80年代,王琦創作的《平地青云》《大街上的旋律》,回到早年的黑白世界,1988年,王琦因視網膜脫落做了手術,術后左眼視力只有0.2。“眼疾手術后,我從版畫轉向水墨,一晃也有20多年了。”轉向水墨,重拾少年時代拿慣了的毛筆,恢復啟蒙時期迷戀過的水墨和書法,王琦的藝術因生命的變化而得到延伸。

無論是《金色的田野》《獨木成林》《農家小屋》《江南水鄉》諸系列,還是與版畫最為相似的《銀色世界》系列,他皆以大塊黑白來處理畫面,以黑色的直線、曲線的同向性排列,達到強化形象的動勢和節奏感的目的。王琦介紹,自己作畫喜歡焦墨和側鋒,以素描方式畫出物象的形態,確定明暗色調,再用淡墨和水暈染水墨效果,最后施以不同的色彩。他的風景畫作,基于“計白當黑”的水墨畫原理,亦是版畫界的共識,不因不類于傳統山水而失去其特有的審美價值。一如評論家劉曦林所言:王琦的水墨畫,“與版畫有相近的風神:清勁的陽剛風骨、學者文風般地精謹微妙、演奏樂曲般地流走跌宕、接近西畫的造型、布局和空間處理。不是正宗的傳統山水畫,又為當今水墨畫送來一股清新的春風。”他把中國畫的筆墨、版畫的力度、油畫的色彩融為一體,在有限的空間里實現了藝術的完整與獨特。

“我從不主張一個畫家的風格定型化。畫家應當經常探求新的表現方法、新的風格與形式,而且應該經常保持創作的旺盛和上升狀態。”王琦如是說。

展覽中還有他的書法。早年學顏柳趙的楷書,后習魏碑的他,喜歡堅韌的狼毫,寫出和刀鋒一樣堅韌挺拔、黑白分明的筆鋒,線條蒼勁、布局和諧,有著九旬老人的老而彌堅。他認同有什么樣的畫風,就有什么樣的書風。他說,自己注重每一個字的結構、個別字與全幅作品之間的整體結構,哪怕年紀大了手不從心,離開預期設想,“偶然也有意想不到的效果”。

以筆轉刀,以刀換筆,近一個世紀歲月流轉,刻下人生的印痕,畫出歷史的軌跡,95歲的王琦又一次踏上藝術新旅程。“在今后的歲月中,我要繼續努力,繼續創作好作品。我的作品都是從寫生出發,如今我沒有什么資料了,所以未來5年的作品肯定和現在不同。”王琦暢想自己的百歲畫展,“希望有啊”。

“我要放開來畫。”王琦說。

(編輯:竹子)