不要把中國音樂創作“標簽化”——著名作曲家郭文景談創作

◎“國內的作曲家和國外的同行似乎對什么是中國音樂都有一個共識,這讓我很震驚。對于西方的音樂,沒有人會給法國音樂或者美國音樂貼上一個特定的標簽。而對于中國音樂的所謂共識,就是一種共謀。這對于作曲家來說完全是一種壓迫。于是在音樂選題以及音樂語言的呈現上出現一種概念化、雷同化的現象。這對中國音樂的發展,每個作曲家個性的展示都是很大的束縛。”

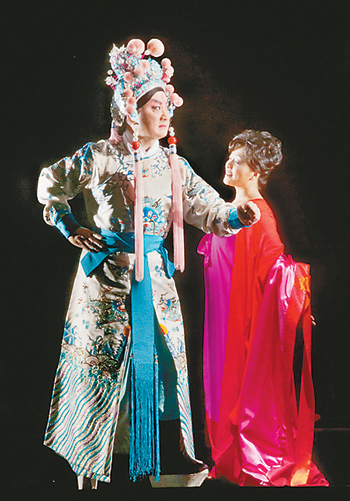

由郭文景擔任作曲的歌劇《鳳儀亭》,受到國際上廣泛關注

“有具體樣式指向的民族化提法,對作曲家會造成束縛,不利于中國音樂健康發展!對于中國音樂的今天或者明天,我們不應該預設樣板,它應該是未知的、開放的!”3月20日,在中國音樂學院舉辦的當代中國音樂創作高層論壇上,中央音樂學院作曲系主任郭文景的一席話,吸引了與會所有人的注意力。國內的音樂創作環境中有一種民族化的提法,并視為具有濃郁的中國特色和中國風格。在這一點上,郭文景感覺,“我們在中國音樂創作中的有很多慣性思維是有問題的,而且原來體現出比較積極態勢的中國音樂民族化逐漸發展成一種樣板式的民族化,甚至還達成了普遍的共識,這很可怕。這對中國作曲家、中國音樂創作有很大的負面影響,并導致了在創作上的選題單一。”

“國內的作曲家和國外的同行似乎對什么是中國音樂都有一個共識,這讓我很震驚。”郭文景說。對于西方的音樂,沒有人會給法國音樂或者美國音樂貼上一個特定的標簽。而對于中國音樂的所謂共識,在他看來就是一種共謀。這對于作曲家來說完全是一種壓迫。這個壓迫來自兩方面,一是國外的創作輿論,一是自己。于是在音樂選題以及音樂語言的呈現上出現一種概念化、雷同化的現象。大家都使用幾乎相同的中國符號,這對中國音樂的發展、每個作曲家個性的展示都是很大的束縛。中國符號的運用已經是個很嚴重的問題。郭文景提到,目前很多機構在搞中國文化走出去,在國外舉辦各式各樣的展覽,他們用了很多中國元素,或者說是中國古代、民間特有的那些文化符號,這對于外國人來說早就已經不新鮮了,他們希望見到的是中國的當代藝術。郭文景以音樂創作為例,他說,比方我們在一些抒情曲里面聽到了五聲性的東西,很習慣地把它和中國風格聯系起來,認為這就是中國音樂,甚至簡單地把中國音樂與五聲性劃等號。其實這是不對的,一些作者,毫不考慮他使用的是什么技法或者創作手法,表達的是什么情感,就千方百計地把五聲性用進去,認為這就是中國音樂,實則支離破碎,很可悲。

“相比發達國家,我們在國際上還不夠強勢,這就導致了很多時候創作出的作品需要國際承認。于是無意識地讓別人坐在了裁判席上。我經常在報刊上看到一些評論,評論家點評中國的音樂作品,說這點是模仿,那點是和誰相近,等等。這對中國作曲家的打擊特別大,甚至中國作曲家自己也有這樣的認為,說是原罪。而且對這樣的言論基本上毫無招架之力,馬上舉手投降。”目前郭文景只看見一次,有人對此作出反駁。曾經有一位美國某大學校長來中國考察,郭文景請中央音樂學院教授徐振民先生放其作品《楓橋夜泊》給他聽。對方很不禮貌地說這像德彪西,徐先生當即說:“不是,是德彪西像我。”對方馬上啞口無言。相反的是,法國著名作曲家梅西安則在大肆宣講他在創作中是如何從印度文化中獲得了珍貴的創作靈感、音樂元素等等。郭文景說:“任何一個西方的大腕在創作上用了中國的東西或者非洲的東西,當地都感到榮幸。大家也從不會說他們抄襲或者模仿。于是對照我們自己,這就是一種文化不平等的壓迫,當然這需要我們自己去擺脫它。所以我希望國內的作曲家在創作上不要將東西方對立起來,而且還要把以往為大家所共識的音樂符號拿掉,這樣才能給自己在創作上尋求更大的自由和空間。我們能說莫扎特的音樂有德國風格嗎?其實它有更多的意大利風貌在里面,巴赫的音樂也并無德國民間元素。這就是作者的風格,莫扎特之所以是莫扎特,是因為他是獨一無二的,具有創造性。所以中國風格應該是開放的。這樣后輩作曲學生能得到解放,我們自己也能得到解放。”

其實關于音樂創作的中國標簽,中國社會也未見得認同。中央芭蕾舞團的芭蕾舞劇《牡丹亭》是郭文景擔任音樂寫作。“我最初的構思完全是中國式的古典風格的內容,但是后來感覺它跟芭蕾舞這種舞蹈藝術的質感非常不相容,而且在情緒表達上的濃烈度也達不到我所希望的那樣。所以最后選擇了以《牧神午后》作為主題,我之所以選《牧神午后》,是因為《牧神午后》與《牡丹亭》很相似。”郭文景說,“《牧神午后》是根據馬拉美的一首詩寫的,這首詩與《牡丹亭》的意境特別像,《牡丹亭》的意境是杜麗娘在后花園做的一個夢。這就與牧神睡著之后,夢見自己與一群仙女一番云雨如出一轍。我之所以會這樣寫,一方面原因是他們的相似性,另一個就是想試一下中國音樂民族化這個概念在人民群眾中到底有多大接受度。”實驗結果是《牡丹亭》票房高,演出場次很多,非常有觀眾緣,只有郭文景的同行對此提出了質疑,除此之外沒有任何反對之聲,而且絕大多數觀眾也沒有感到《牧神午后》與《牡丹亭》有什么沖突或者格格不入。其實,《牡丹亭》的創作啟發來源于郭文景早年為姜文導演拍攝的電影《陽光燦爛的日子》創作音樂的經歷,據郭文景說,剛開始他也按傳統想法去寫的,可是結果根本不好,后來姜文建議用馬斯卡尼的《鄉村騎士》。郭文景發現,“那個意大利的古典曲風與文化大革命時期的一個北京少年內心的生活情感絲絲入扣,這個對我的觸動很大,也很受啟發。”所以他認為,長久以來是中國作曲家自己把自己的風格縮小到了非常可憐的地步,音樂圈以外的人士都要比他們開放。《牡丹亭》的例子也說明,生活在中國現代的觀眾,在所謂中國風格的定義上,胸懷卻要寬廣得多。“我們的聽眾在對曲風的包容上比作曲家大得多。于是,我們要捫心自問了,在這種情況下,我們創作的作品怎么能滿足今天的社會、今天的人民?自己都如此狹隘!”郭文景激動地說,“相對這個時代,我們真的是狹隘了!”

(編輯:偉偉)