覓得極點寫精神——郝全成小楷書法賞析

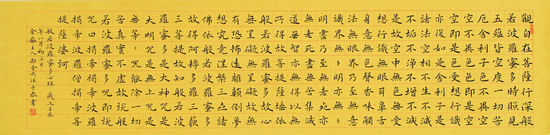

郝全成作品

一日,偶得閑暇,在燈下觀賞朋友近日贈送的書畫作品,當看到一件小楷時,頓時覺得燈光亮了許多,精神也為之振奮。那是河南南陽的好友郝全成所寫的《蘭亭集序》。

其書連同落款共計15行,豎有列,橫無行,寫得瀟瀟灑灑,極富情趣。不知為什么,我一下想到了“極點”一詞。翻開《現代漢語詞典》查閱,里邊是這樣解釋的:“程度上不能再超過的界限。”我想,郝全成學書法多年,諸體兼善,小楷最為出色。這里邊包含著他的天資與勤奮,但還是應該相信他找到了自己的極點。

每個人發揮自己的才能,都有一個找極點的過程,換言之,就是做自己最為擅長的事情。有的人可能找不到或者是知道而不能從事自己最為擅長的事情,那是很大程度上的痛苦,并且限制了自己才干的發揮,許多天才很可能這樣無情地被事實掩蓋。

郝全成的小楷應該說已經達到了爐火純青的地步,這篇《蘭亭集序》足可以作為證據。通篇而觀,結構上打破了橫平豎直的機械,左右結構的合體字多用錯讓手法,平添幾分靈動之氣。像“群”兩部分自然分出高低;“騁”、“類”、“暢”、“期”皆是如此有同工之妙,看似不經意處,其實多有奇妙之處。

在筆畫的伸屈上,也可以看出匠心之獨具。我們以“在”字為例,撇畫與上邊的橫畫、下邊的豎畫,相交而不穿越,頓掃做作習氣。就連幾個“一”字,也不輕易落筆,寫得短促,以小見大的道理通過筆畫的縮短而得到最為有力并有利的說明。按常理說,這個筆畫還不到應有的一半,但是讓人看來是那樣的舒服。

人們稱道王羲之的原作時,總忘不了其中的“之”字,說數目雖多,但無一相同者。而這篇作品中的“以”字也有著同樣的妙處。整個字形相當扁平,左邊的結構幾乎成了兩個點畫,右邊的結構僅以輕巧的牽絲相連,若即若離,真似一條飄舞的細練。

還有輕重的變化,也不時而現。凡撇捺同在時,皆撇輕而捺重;撇畫收斂,捺畫舒展,有長袖翩翩之態,極富動感,殊為不易。

其絕妙處尚多,這里不再贅述。

我們可以相信,這樣的安排、處理不是有意為之,而是在自然中形成,極點之說真的可以成立了。當然,極點也是靠磨練得以實現的。郝全成跟我說過他的學書過程,他最早本無意書法,是看到有人參加硬筆書法獲獎感到不服氣,認為自己也能達到那種水平,于是寫了一篇硬筆書法欲與之爭鋒。一位有眼光人士看了說:“你有這本事,為什么不去練毛筆字?”

這就是點撥,說者無意,聽者留心。一句話改變一生的奮斗方向,郝全成從此開始對小楷的磨練,一寫就是30來年。他學習的過程也有十足的趣味,值得同道后學借鑒。他是先學明人黃道周,上溯到魏晉,直指王羲之,再進一步延伸到鐘繇;稍作調整后,再從王羲之回到明人祝允明、王寵、文徵明。典型的博采眾長,將各家之臻妙盡收囊中,最終形成自己的風格。我們還是來看這篇《蘭亭集序》,有書圣之飄逸,更有明人之灑脫,當屬意臨之作,即所謂在像與不像之間,而神貌兼備。

他這種倒“U”字形的學習軌跡,應該說是很科學的。就像是一名登山者,從山腳下出發開始攀登,一路上看盡奇觀美景,又回到山腳下。看似原地沒動,實際上他經歷了一個完整美好的過程。他的精神世界經過陶冶和澄濾,有了全新的境界。還是那句話,也許他不是有意的,但是他做了,而且成功了。這就像唐代詩人劉禹錫在《浪淘沙》里所云:“千淘萬漉雖辛苦,吹盡狂沙始到金。”

我們知道鐵杵磨針的故事,那是講毅力。郝全成也是具有這樣的毅力,才有了今日的成果。他跟我說過,他往往在夜靜時寫,那時萬籟俱寂,自己心里雜念全無,簡直到了一種走火入魔的境地。他聽得見毫端就紙的沙沙聲。那聲音像什么?是蠶食嫩葉,還是清風撫柳?他無心去揣摩,也沒必要去耗費心思。但是有一點是可以肯定的,那聲音給他帶來愉悅之情,助長了他的興致;甚至和他的呼吸、心跳相吻合,構成了他拼搏的心曲。

郝全成說過,一支毛筆寫一千個字就不能再用了,一定要換新的,否則就達不到理想中的效果。他也曾開玩笑說,要是寫一遍《千字文》,毛筆就完成了使命。現在毛筆用過就隨手丟掉,如果也像當年的懷素、智永一樣,早就到了退筆成塚的地步了。

總而言之,郝全成的小楷是值得稱道的。天賦也罷,功夫也罷,還是說找到了極點,他是一名成功者。一人說了蒼白無力,三人成虎,自古有之。他多次參展、多次獲獎,就是最好的驗證。

寫小楷吃虧,這是公認的。參加展覽,不可能有丈二之作;參加筆會,不如別人出“成果”;就是走市場,按平尺說,也是不見效益。好在郝全成不是為這些而從事書法的。他是有心人,人棄我取,按魯迅說的要“于無聲處聽驚雷”。

由此可見,以小見大的原則,不僅適用于那些筆畫少的獨體字,同樣適用從事小楷創作的人們。人們最終不會因其小而輕視它、淡漠它,但是要說服自己,耐得住寂寞才是。

(編輯:單鳴)

| · | 寫,是一個問題 |