戰(zhàn)士、詩人、導(dǎo)演——憶李俊導(dǎo)演和他的電影

李 俊

◎ 李俊的影片簡約、樸素、自然,他不喜歡過分濃烈的渲染和戲劇化的描述,而擅于用一些生活化的具象的細節(jié)語言來表達深刻的思想和哲理。

◎ 李俊拍電影有個習(xí)慣,喜歡集思廣義,他喜歡拍攝前和各個業(yè)務(wù)部門的人員討論劇本,哪里合適,哪里不合適,一定要把劇本理順了才肯開機。

◎ 李俊有句名言:寧可失敗,絕不盲從!他不止一次地說,失敗了,我接受教訓(xùn),可以在下部片子里改。但盲從就會成為盲人,是對電影不負責(zé)任。

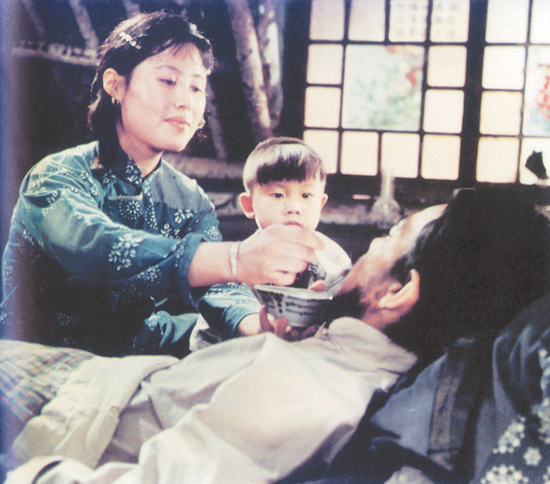

電影《閃閃的紅星》劇照

電影《大決戰(zhàn)》劇照

電影《歸心似箭》劇照

2013年1月7日,北京最冷的冬季,一位老戰(zhàn)士悄然離去。像他一貫的風(fēng)格,他沒有麻煩親人,從發(fā)病到離開僅僅一天的時間,他甚至沒有給親朋好友到醫(yī)院探望的時間。八一廠的著名導(dǎo)演李俊離開了他心愛的電影,離開了家人,離開了熱愛他的觀眾。就像一次戰(zhàn)士的出征,只是這一次他不再回來。

我和李俊導(dǎo)演結(jié)緣是在1985年,剛進廠不久,我接到的第一任務(wù)是給電影劇本《朱德和史沫特萊》寫一篇評論,我明白這也是領(lǐng)導(dǎo)對我的一個考試,因此很用心,這篇稿子很快在當時的《八一電影》發(fā)表了,考試合格。因為這篇稿子,我便非常關(guān)注影片,果然當年電影《朱德和史沫特萊》拍攝完成,導(dǎo)演就是李俊。影片中史沫特萊與勤務(wù)兵小石頭的段落特別令我感動。戰(zhàn)爭電影中的那一抹溫情,其實在李俊導(dǎo)演的上一部影片《歸心似箭》中表現(xiàn)得更充分。那些年,正是中國電影第二個黃金時代,1979年前后的一批國慶30周年獻禮片受到觀眾的熱捧,其中就有李俊導(dǎo)演的《歸心似箭》,影片細膩的手法讓我產(chǎn)生了錯覺,我一度以為導(dǎo)演應(yīng)該是個女的。直到見了李俊導(dǎo)演,才發(fā)現(xiàn)是個瘦瘦的很精干的老頭(其實當時的李俊并不算老,只是因為他是父親一輩的人,便都覺得是老頭)。以后做了軍事電影的研究工作,慢慢地發(fā)現(xiàn)了李俊導(dǎo)演的名字竟然與那么多優(yōu)秀的影片有關(guān)聯(lián):《回民支隊》《農(nóng)奴》《閃閃的紅星》……

與那一代八一廠的編劇導(dǎo)演們一樣,李俊從事電影工作是一次工作的安排,一次任務(wù)的派遣。李俊是一名戰(zhàn)士,他15歲參加革命,16歲當兵,穿了一輩子軍裝。所以走到哪兒,他都愛說,我是一名戰(zhàn)士,一個老兵。因為上過初中,又在抗日軍政大學(xué)上過學(xué),李俊算是部隊中的知識分子,從抗大畢業(yè)后,他就被領(lǐng)導(dǎo)分配做了宣傳教育工作,從教戰(zhàn)士識字、讀報紙、練體操,到自制簡易器材組織部隊打籃球,這些工作李俊都干過。但他個人喜歡的是藝術(shù)創(chuàng)作,他寫過歌劇、話劇劇本,導(dǎo)過戲,還創(chuàng)作過歌曲。到全國解放時,李俊在西北軍區(qū)已是小有名氣的話劇編導(dǎo)了。

也許就因為這些特長,1951年軍委籌建八一廠,李俊第一批就被調(diào)進廠。當時的八一廠由三部分人組成,一部分是從部隊文工團、宣傳隊選調(diào)的文藝骨干,一部分是來自香港的電影工作者,還有來自廣東和其他省市的電影從業(yè)人員。李俊屬于第一類人員,來自部隊,懂戰(zhàn)爭,不懂電影。總政請了各方面的電影專家,辦電影講習(xí)班。經(jīng)歷了幾個月的“專業(yè)培訓(xùn)”,八一廠的第一批學(xué)員畢業(yè)了,他們扛著攝影機奔向了硝煙還未散盡的朝鮮戰(zhàn)場。在這里,李俊完成了他的電影處女作——紀錄片《寬待俘虜》,這部影片主要記錄了美軍戰(zhàn)俘在朝鮮戰(zhàn)俘營的生活。李俊擔(dān)任編導(dǎo),他當時對攝制組的要求就是要真實、自然,不“組織”拍攝,不用戲劇化的手段,這種近乎白描的敘述給影片帶來了真實可信的藝術(shù)魅力,因為八一廠最初的任務(wù)是拍攝軍事科學(xué)教育片和新聞紀錄片,李俊也是從紀錄片開始電影生涯的,這段拍攝紀錄片的經(jīng)歷,對李俊導(dǎo)演故事片也產(chǎn)生了深刻的影響。

根據(jù)軍委的指示,從1955年起,八一廠開始拍攝故事片。1958年,李俊有機會拍攝了自己的第一部故事片——《回民支隊》。從那時起,直到離休,李俊共拍攝了11部故事片,并且形成了鮮明的創(chuàng)作風(fēng)格。

李俊的影片簡約、樸素、自然,他不喜歡過分濃烈的渲染和戲劇化的描述,而擅于用一些生活化的具象的細節(jié)語言來表達深刻的思想和哲理。在《回民支隊》有這樣一個情節(jié),日軍為了誘降馬本齋,抓了他的母親,這位堅強的母親為了兒子不牽掛自己,絕食而死。在表現(xiàn)這個情節(jié)時,李俊設(shè)計了一個細節(jié),他拍了馬母的手,手無力地垂下來,鐲子摔到地上碎了。此時銀幕是靜的,只有鐲子摔碎的聲音……這個細節(jié)含蓄表現(xiàn)了老太太的死,又暗含了“寧為玉碎,不為瓦全”的民族精神。這場戲得到了眾多專家的贊賞,李俊也視為得意之筆,多年后還會提起。

雖然是軍人出身,但李俊身上卻有著一股少見的詩人的氣質(zhì)。有人稱他是詩人導(dǎo)演,也有人說他是戰(zhàn)士詩人。的確,在李俊的電影中總能讓人感受到一些詩意。《閃閃的紅星》中有一段冬子參加游擊隊后的生活場面,部隊外出執(zhí)行任務(wù),冬子一個人在山林中,他砍柴,燒火,把大鍋里裝滿水,又把火燒旺……這段戲沒有臺詞,只有冬子一個人在認真地干活,小小的孩子,動作卻非常熟練,眼睛里透著堅毅,一段過場戲就表現(xiàn)出了冬子的成長。

李俊喜歡在嚴酷的戰(zhàn)爭片中描寫人性和人情。《歸心似箭》中玉貞與魏得勝的愛情是最感人的,李俊拍這場戲下了很大的功夫,從場景選擇到人物的動作語言設(shè)計都很有韻味兒。比如描寫兩個人感情的過渡,不是直接讓男女主角表白,而是讓玉貞通過孩子傳達自己對魏得勝的感情,有一個孩子給魏得勝點煙的細節(jié),在陽光下,魏得勝拿著煙袋,孩子從屋子里夾來一塊炭火,笨拙地給魏得勝點著煙,玉貞在一旁深情地看著,一個男人,一個孩子,伴著歡樂笑聲,這不正是玉貞心目中家的樣子嗎?家的氛圍,家的溫暖,為日后魏得勝的“走”做了很好的鋪墊。影片結(jié)尾時那首《雁南飛》的歌曲,則是愛與責(zé)任的升華。有趣的是,因為這首歌,李俊收到了中國音樂家協(xié)會的邀請,請他加入?yún)f(xié)會。李俊說,我不識五線譜,也不懂音樂,不夠格。可音協(xié)的同志說,能寫出《雁南飛》這樣的歌曲,就是合格的音樂家。

李俊拍電影有個習(xí)慣,喜歡集思廣義,他喜歡拍攝前和各個業(yè)務(wù)部門的人員討論劇本,哪里合適,哪里不合適,一定要把劇本理順了才肯開機。他曾說,我的意見是5分,別人的意見也是5分,我一定用別人的,因為這樣我就賺了。可李俊的民主并非沒有原則,一旦形成了思想,他認為對的,他會堅持,決不輕易放棄。

李俊有句名言:寧可失敗,絕不盲從!他不止一次地說,失敗了,我接受教訓(xùn),可以在下部片子里改。但盲從就會成為盲人,是對電影不負責(zé)任。拍《農(nóng)奴》時,李俊與編劇黃宗江產(chǎn)生了意見分歧,黃宗江與主管副廠長特地飛到拉薩與李俊討論劇本,雙方爭執(zhí)不下。最后還是請了一位電影界的領(lǐng)導(dǎo)來幫助協(xié)調(diào)。最后出來的片子得到了各方面的認可,引起了轟動。

實際上這種民主化的創(chuàng)作方式,也是那個時期八一廠的作風(fēng)。據(jù)一些老同志回憶,當時,創(chuàng)作團隊就是一個整體,不管誰拍什么電影,大家有空都到棚里去看,互相學(xué)習(xí),互相幫助,遇到問題直接指出,有不同意見,爭個臉紅脖子粗,包括對廠長陳播。中午,陳播走在下班的路上,經(jīng)常被哪個編劇或?qū)а萁刈。f我有個想法要和你談。然后徑直去陳播家,連吃帶說。正是這種風(fēng)氣,成就了一批八一廠的藝術(shù)家,成就了一批銀幕上的經(jīng)典佳作。

李俊電影藝術(shù)的收山之作,是八一廠最輝煌的影片之一《大決戰(zhàn)》。1987年6月,65歲的李俊接到八一廠通知,準備離休。可沒想到僅僅過了半年,事情就發(fā)生了變化,一個重大的任務(wù)落在了李俊身上。他被確定擔(dān)任三部六集的《大決戰(zhàn)》的總導(dǎo)演。拍三大戰(zhàn)役是幾代電影人的夢想,能擔(dān)任這部片子的總導(dǎo)演,對李俊來說既有夢想成真的喜悅,又有責(zé)任重大的憂慮。李俊作為一名老兵,愉快地接受了任務(wù),在接下來的五年時間里,他重新披掛上陣,投入到了《大決戰(zhàn)》的拍攝之中。在他寫的《〈大決戰(zhàn)〉導(dǎo)演自問自答》里,李俊對影片的總體樣式和風(fēng)格做出描述:“《大決戰(zhàn)》不光是軍事力量的大決戰(zhàn),而是政治、經(jīng)濟、人心的大決戰(zhàn)。通過真實的歷史揭示出國民黨失敗、共產(chǎn)黨勝利是歷史發(fā)展的必然結(jié)果。”影片最終的結(jié)果,證明了李俊對影片判斷的準確。

當總導(dǎo)演,最大的問題是協(xié)調(diào)。三部影片幾乎同時開拍,每一部都有一名首席導(dǎo)演,還有兩個被戲稱為“國民黨組”和“共產(chǎn)黨組”的專門拍攝雙方指揮部的組。這是常態(tài)。還有隨時“下出來”的小組,最多的時候有十幾個組同時在拍攝。全廠1000多人,有800人參加過《大決戰(zhàn)》的工作,有時候一天送回的樣片都比一部常規(guī)的電影要多。這些樣片李俊都要看,哪個行,哪個不行,哪個要補拍,哪個過了要收一些,哪個要放一點。此時的李俊就像是一部大型交響樂的指揮,指點著每一個音符、每一組音調(diào)的演奏。有了他的坐陣,加上藝術(shù)指導(dǎo)徐懷中的統(tǒng)籌,三部六集放映時間長達十幾個小時的《大決戰(zhàn)》氣勢恢宏,渾然一體,中間看不出接縫。李俊導(dǎo)演功不可沒。

《大決戰(zhàn)》在中國戰(zhàn)爭電影史上留下了輝煌的一章。完成了這一鴻篇巨制的李俊,就像一個戰(zhàn)士完成了重大戰(zhàn)役隨后愉快地辦理了離休手續(xù)。

今天,戰(zhàn)士遠行。但李俊導(dǎo)演沒有離開我們,他的影片陪伴著我們,并且還會陪伴一代又一代的電影觀眾。

(編輯:路濤)