吾心浩然——王濤畫展于12月9日在榮寶齋舉辦并取得圓滿成功

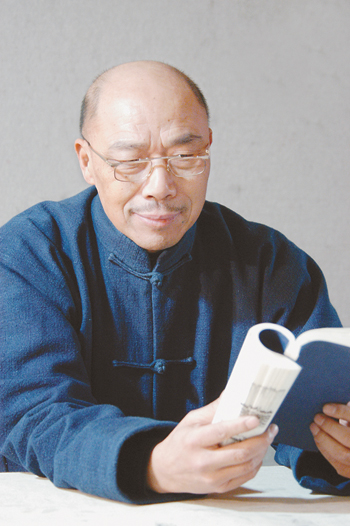

王 濤 1943年生,安徽合肥人。原名王守信,號獨天齋主,字問溪亭茶客。1967年畢業(yè)于安徽師范大學藝術(shù)系美術(shù)專業(yè)班。1981年畢業(yè)于中國美術(shù)學院國畫系研究生班。1985年后出任安徽省書畫院院長、安徽省美術(shù)家協(xié)會副主席、中國美術(shù)家協(xié)會理事、中國美協(xié)中國畫藝委會委員、中國國家畫院研究員、中國畫學會常務(wù)理事、中央文史研究館書畫院藝委會委員。國家一級美術(shù)師,享受國務(wù)院特殊津貼。

追求澄懷觀道的精神——讀王濤的寫意人物畫

邵大箴

寫意人物畫自南宋梁楷以來,雖江山代有才人,但并未得到長足的發(fā)展,不像山水、花鳥畫那樣不斷推陳出新,達到了藝術(shù)的巔峰。這一是由于當時的世風推崇,山水、花鳥更適合文人們借以表達內(nèi)心的訴求;二是因為當時的社會環(huán)境和市場對寫意人物畫沒有很大的需求,造成寫意人物畫的式微。新中國成立后,由于提倡主題性創(chuàng)作,人物畫重新得到重視,徐悲鴻、蔣兆和等人將西方的素描引入人物畫的寫生和創(chuàng)作,使人物畫造型得到了改善,并在此基礎(chǔ)上探索素描與筆墨語言的結(jié)合,寫意人物畫重新煥發(fā)出新的氣象。

王濤,1943年生人。他的水墨人物畫大致可分三個階段,第一個階段是受蘇聯(lián)現(xiàn)實主義情節(jié)性繪畫影響,藝術(shù)語言中融入素描造型,主要是大場面的主題性創(chuàng)作。《最后一碗炒面——周恩來在長征途中》和《迎春曲》是這一時期的代表作。前一幅作品的畫面中心有四個人物,半蹲著的周恩來手拿一碗炒面遞給躺在地上的一位戰(zhàn)士,前面一位戰(zhàn)士身背斗笠背對觀眾,后面一位站著的戰(zhàn)士牽著戰(zhàn)馬,低頭注視著總理和倒地的戰(zhàn)士相互依偎,場面感人。背景千軍萬馬隱約在灰色的淡墨中。雖然這幅繪畫的情節(jié)性和敘事成分較重,但是從表現(xiàn)英雄主義的角度來看,代表了當時那個時代的審美理想和趣味,表達了人們對總理的崇敬和對英雄戰(zhàn)士的歌頌,表現(xiàn)出作者具有借助概括和夸張的手段進行藝術(shù)想象和構(gòu)思的能力。從畫面的技巧來看,王濤有扎實的寫實造型功底,將嚴謹?shù)奈鞣剿孛梵w量塊面、明暗結(jié)構(gòu)、速寫的靈動與寫意的筆墨相結(jié)合,畫面主要人物周總理和戰(zhàn)士們的面部結(jié)構(gòu)分明,造型準確,從手指的關(guān)節(jié)到光著的腳丫,細節(jié)的刻畫都準確生動,在線造型的基礎(chǔ)上,運用了有節(jié)制的水墨暈染,筆簡意足,給人留下了深刻的印象,在畫界和群眾中贏得了聲譽。

文革結(jié)束后,隨著我國社會開放改革的深入,人們有了新的審美需求,藝術(shù)創(chuàng)作開始面向生活、回歸真實和關(guān)注人性。藝術(shù)家們拋棄了狹隘的政治工具論,走向?qū)λ囆g(shù)規(guī)律的尊重與遵循。

這時,王濤的視野大大開闊,藝術(shù)思考也更為深入。他的寫意人物畫開始了新的轉(zhuǎn)型。在對中國民族傳統(tǒng)和西方藝術(shù)的研究中,他認識到兩種不同體系的藝術(shù)有異也有同,原理是相通的;在技巧層面上,兩者追求的形式美彼此也有難以割斷的聯(lián)系。于是,他結(jié)合已有的中國畫經(jīng)驗,將自己對人、對社會的感悟融入到自己的作品中,強調(diào)畫面上的主觀情感表現(xiàn)和抒情意味。上世紀八十年代的《杜鵑啼血》《傣家繡花女》就是這一時期的代表作品。在這類作品中,我們可以看到王濤沒有丟棄自己原本扎實的造型能力,人物的造型結(jié)構(gòu)和比例仍然非常準確,不過作品語言的內(nèi)涵有了明顯的加強,畫面中顯示出作者一種可貴的協(xié)調(diào)與控制能力。例如被用作電影海報的《杜鵑啼血》,畫面中少女的面部表情凝重,雙眉緊蹙,憂郁的大眼睛里充滿了焦慮、哀傷,少女左手攥拳,結(jié)構(gòu)、動態(tài)、力度都恰到好處,低下的臉緊緊靠在左拳上,仿佛能給自己些微支撐的力量。少女在情感糾結(jié)中用右手手指緊張地扣在大腿上的細節(jié),被他寥寥幾筆輕松地勾畫出來。左手的緊,右手的松,張弛有度,少女的白底小花的襯衣的線條時斷時續(xù),大塊的淡墨暈染開來,流淌到身上,使人物不再孤立在一張白紙上,形成一個充滿了憂傷氣息的空間。為了營造畫面的氣氛,筆墨與造型融為一體,王濤已沉浸在筆墨線條的抒情性中了。他這個時期的創(chuàng)作可以用“注重抒情”來加以表述。

進入新世紀以來,王濤開始了新的探索。《竹林七賢》《莊周夢蝶》等歷史人物畫,體現(xiàn)了他對中國畫傳統(tǒng)美學回歸的一種思考。在這類作品中,勾線、沒骨、皴擦、潑墨等技法駕輕就熟,似信手拈來,筆墨的形式美和造型的抽象美結(jié)合,筆墨酣暢淋漓,意到筆到,筆到神到。他早期作品中注重的塊面、結(jié)構(gòu)蕩然無存,繪畫至此才變成了王濤抒發(fā)胸中逸氣和文人情懷的載體。在《莊周夢蝶》中,微醺的莊周醉臥在一塊大石頭上,雙肩微聳,抄袖而臥,臉色潮紅,雙眼緊閉。王濤用率性的筆墨描繪出人物動感十足的美髯雙眉,飛舞中抑揚頓挫的線條勾畫出紅色的頭巾和懸掛的腰帶,整個畫面從狂草筆法的人物,到背景飛流直下的瀑布和臥石邊的流水,無處不散發(fā)出濃濃的醉意。

王濤這類寫意歷史人物畫即注重筆墨形式,也注重內(nèi)在的人文情懷和意象趣味的表達,可以明顯看到文人畫傳統(tǒng)對他的影響。他刻畫了很多古代名人、風流雅士,李白、蘇軾、竹林七賢等等。他們或撫琴、或爛醉,或冥想、或怡然,各自具有不同的體態(tài)和情緒。這個時期,王濤畫面中的所有的造型都融化在他富有肆意的筆墨語言中。在《竹林七賢》中,你不用去找出這是誰那是誰,他似乎不介意具體人物性格特征的表現(xiàn),而是在龐大的畫面中,在人物和周圍的山石樹木組合中,表現(xiàn)一個主體——他心中的“桃花源”。

從幼年開始習畫的王濤,始終以嚴肅的態(tài)度在探索中國畫的表達方式。他一路走來,從對寫實技法、技巧的迷戀到以書法線為基礎(chǔ)的寫意水墨創(chuàng)造,體現(xiàn)了他追求澄懷觀道的精神。我想,包括人物畫在內(nèi)的現(xiàn)代中國畫,只有具備這種精神,才能充分展示它的燦爛光輝!

知音圖 136cm×68cm

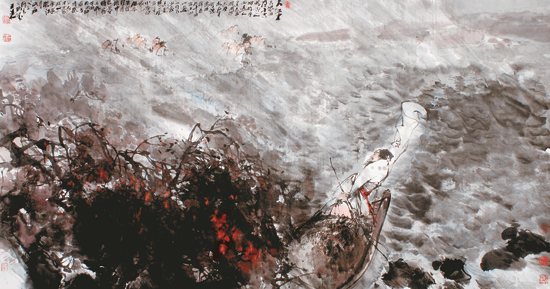

大江東去 178cm×95cm

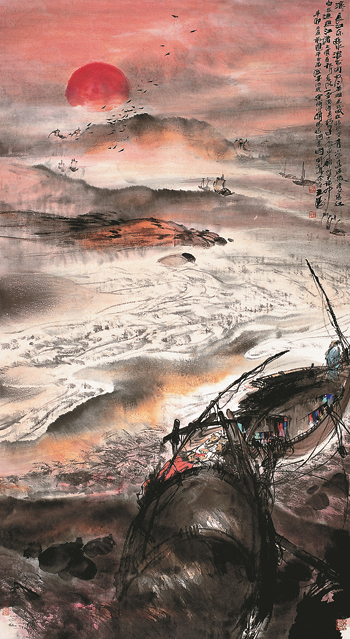

滾滾長江東逝水 175cm×96cm

春雨霏霏 138cm×69cm

王者之風 138cm×69cm

吾心浩然——王濤畫展內(nèi)景外景

王濤畫展吸引了眾多美術(shù)界人士

(編輯:偉偉)

| · | 解讀王濤的人物畫 |

| · | 齊魯有約——王濤畫展在青州開幕 |

| · | 村民自家田地挖出古墓 夜盜后4萬賤賣72件文物 |

| · | 榮寶齋長沙分店開業(yè) |

| · | 榮寶春拍珠寶專題亮人眼 |