他畫牧牛圖時筆墨最大膽——記“臨風聽蟬——李可染的世界系列作品展(牧牛篇)”

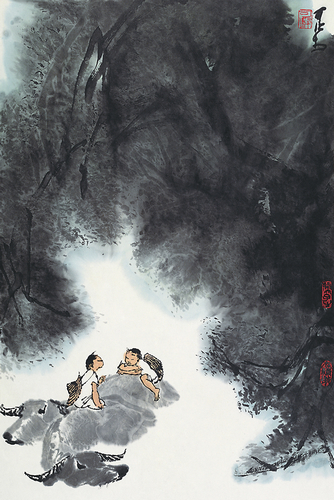

牛背閑話 1982年

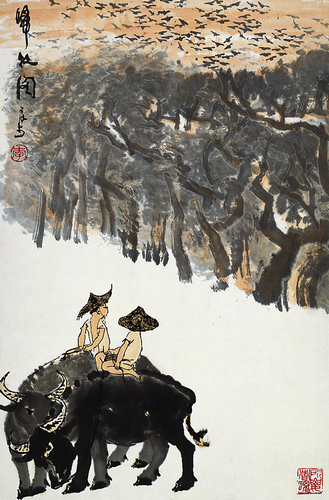

歸牧圖 1962年

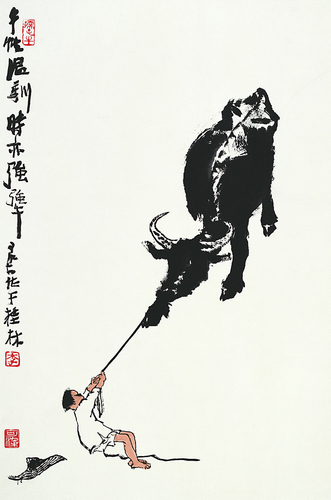

犟牛圖 1962年

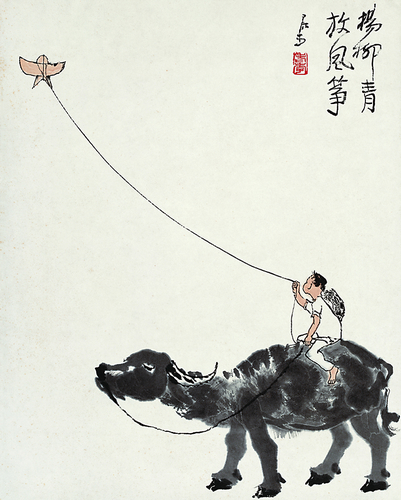

楊柳青放風箏 1960年

1300年前,唐代詩人王維寫下“寒山轉(zhuǎn)蒼翠,秋水日潺湲。倚杖柴門外,臨風聽暮蟬。渡頭余落日,墟里上孤煙。復(fù)值接輿醉,狂歌五柳前”的詩句,展現(xiàn)輞川秋景:倚杖柴門,臨風聽蟬;千余年后,作為北京畫院計劃連續(xù)5年推出的李可染的世界系列作品展的第三個專題展,2012年12月5日至2013年1月9日在北京畫院美術(shù)館舉辦的“臨風聽蟬——李可染的世界系列作品展(牧牛篇)”,匯聚了李可染先生自上世紀40年代至80年代之間以牧牛為創(chuàng)作題材的精品力作60余幅,另外相關(guān)的速寫和文獻資料同時呈現(xiàn)。展覽取名“臨風聽蟬”,意指李可染以牛為主題的作品,詩中有畫,畫中有詩。

師牛,畫牛

牛,是人類最重要的動物朋友之一,從遠古一路走來,早在商周時期,青銅器上便出現(xiàn)了以牛為原型的大量饕餮紋飾;從滄源巖畫中的牽牛圖到嘉峪關(guān)畫像石上的耕牛圖,從唐代韓滉存世作品《五牛圖》到南宋閻次平《四季牧放圖》,古代畫家畫牛作品表現(xiàn)了畫家對身邊生活敏銳細致的觀察和對于牛的盎然興趣。元明清文人畫家筆下也有牛的形象,但鮮有專擅畫牛的名家。直至近世,牛、馬等動物形象再度進入畫家視野,徐悲鴻、劉海粟、潘天壽、黃胄等人均有畫牛作品,獨以李可染作品居多,成為他藝術(shù)成就的重要組成部分。

李可染畫牛始于上世紀40年代初,那時他住在重慶金剛坡一家農(nóng)舍里,夜深人靜時就聽到對面牛棚里的老水牛吃草的聲音。那是房東的牛,每天由一個幾歲的孩子放牧。他由牛想到了人生和人生的意義,想起魯迅的話“我吃的是草,擠的是奶”。——“牛也力大無窮,俯首孺子而不逞強,終生勞瘁事農(nóng)而不居功,純良溫馴,時亦強犟,穩(wěn)步向前,足不踏空,皮毛骨角無不有用。形容無華,氣宇軒宏。吾崇其性,愛其形,故屢不倦寫之。因名吾廬為‘師牛堂’。”李可染曾經(jīng)在題《五牛圖》中如是寫到。

于是他開始細心地觀察水牛,發(fā)現(xiàn)南方的水牛比北方的老黃牛骨骼體態(tài)富于變化,宜于用水墨畫來表現(xiàn),而水牛的溫順、勤勞也正和他所追求的做人品格相一致,于是萌生了畫牛的想法,并借以寓寄自己的情感和人格理想。在半個世紀的藝術(shù)創(chuàng)作中,李可染對牧牛系列作品賦予了濃郁的詩意,寄以了樸厚的深情。

“李可染畫牧牛圖還有一個目的,就是利用它不斷試驗一些新奇的章法和筆墨。他在牧牛圖中的筆墨是最大膽、最豪放、最無所顧忌的,章法結(jié)構(gòu)也最新奇。因為畫牧牛圖的時候,他的心情最放松、最無負擔,所以他往往畫得隨心所欲。因此,李可染的一些筆精墨妙之作,常常出現(xiàn)在牧牛圖系列之中。”理論家王魯湘表示。

峰高無坦途,遙指杏花村

牧童與牛這一題材是李可染人到中年后很重要的感情寄托。中國美協(xié)副主席、北京畫院院長王明明認為,作為一位山水畫大師,李可染在山水畫創(chuàng)作之余進行牧牛圖的創(chuàng)作,不僅緣于心中的情結(jié),其牧牛圖創(chuàng)作也對山水畫創(chuàng)作產(chǎn)生了重要影響。李可染的牧牛圖經(jīng)過了一個從忠實于形象的真實到不拘于形似的過程,不斷地提煉概括,簡化不必要的細節(jié)。他晚年的山水制作過程看似復(fù)雜,但呈現(xiàn)出的效果卻非常簡約,這無疑是平時不斷練習書法與畫牛的結(jié)果。

“牧牛圖的意匠是耐人尋味的,那開闊的時空,那筆簡神完的造型,那點線面的對比與交織,那潑墨、積墨、濃淡干濕的變換與滲融,那光影明滅的動人,那細節(jié)刻畫的畫龍點睛,都反映了畫家‘千難一易’的藝術(shù)苦功,有效地加強了藝術(shù)的表現(xiàn)力與感染力。”理論家薛永年表示,李可染在牧牛圖中創(chuàng)造了別饒新意的情景交融的意境,清新、雋永而不無深意。這深意包含著對人類在更高層次上重返童年的期望,也似乎在娓娓述說,只有發(fā)揚孺子牛的精神,才能使未來的世界永遠和諧、多彩與清明。

在展覽中,一些熟稔“李家山水”的觀眾,看到李可染在中年之后創(chuàng)作的一些牧牛主題作品,總會拿它們的筆墨意蘊和結(jié)構(gòu)章法來與山水畫作出饒有興味的比較。如果說李可染早期的牧牛圖作品中袒露給觀眾的是個性情中人,詼諧幽默、葆有童心,是一個藝術(shù)家必有的天真;那么在李可染主攻山水畫之后,我們看到他追求的都是崇高嚴肅的東西,他性格中的天真需要有一個適當?shù)那纴肀磉_發(fā)泄,牧童和牛就成了很好的對象和載體。可以說,雄偉的山水是他對精神的不斷升華,牧童與牛使他的靈魂不斷凈化。或者說,在“峰高無坦途”的山水畫革新路上,在“以最大的功力打進去,以最大的勇氣打出來”的如“斗牛”一般奮進的探索中,不時有“牧童遙指杏花村”,也算是很好的“勞逸搭配”,這反映出李可染生命情調(diào)的兩個側(cè)面。或許,在這兩方面而言,李可染的牛,其意義已經(jīng)遠遠超出具體的形象,升華為一種精神和力量的永恒象征。

(編輯:竹子)