神奇“馬氏中山篆”

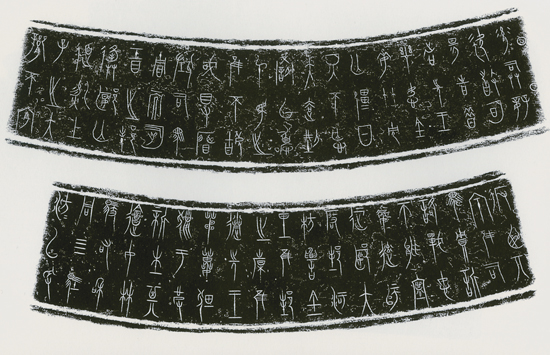

中山三器銘文拓片示例。“中山文字”共2400字,不重復(fù)者僅505字,

經(jīng)馬氏父子30年苦心整理,又衍生新字多達(dá)5000個(gè)!

日前,冒雨,參觀“馬氏中山篆書法展覽”,特意向“馬氏中山篆”的主創(chuàng)者馬歌東先生當(dāng)面道喜。

史前無字,傳說“倉頡造字”,怎么造呢?說是“窮天地之變,仰視奎星圜曲之勢,俯察魚文鳥羽,山川指掌,而創(chuàng)文字”。可是,我想,倉頡一個(gè)人哪有那么大的本事!很可能,他是個(gè)符號(hào)的整理者,在整理符號(hào)的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)造、豐富和推廣,然后由甲骨、金文而大篆,而小篆,而隸,而楷,一直發(fā)展到今天的五花八門。

1977年,河北平山靈壽城址,戰(zhàn)國時(shí)期的一座王陵里,發(fā)現(xiàn)2280年前“中山國”的“中山文字”。這一被稱作“中山隸”的文字,介乎大、小篆之間,不但與此后的小隸迥然不同,即便與之前的甲骨文和金文也大異其趣。出土的“中山隸”2400字,不重復(fù)者僅505字。面對流變特異的505字,有那么一家人,動(dòng)心了,默默地打主意:還原,再造!父親首創(chuàng),兒子主創(chuàng),父子伏案,人不堪其憂,子承父業(yè),孜孜不改其樂。

兒子將自己高大的身軀蜷縮在不到一尺高的小凳上,伏身單人床邊,在狼藉卻有序的一大堆字海里苦苦地琢磨,心騖八極之上,乞靈神來之筆,賢內(nèi)芳草子不禁嘆惋:“寂寂寥寥揚(yáng)子居,歲歲年年一床書。”“自此天涯荊棘路,彳亍獨(dú)步待兒行。”

從父子伏案、子承父業(yè),到夫妻共硯、夙夜匪懈,不知頭發(fā)之既白,整理-搶救-再造-復(fù)活,鐵硯磨穿30年,由505個(gè)字衍生出新字多達(dá)5000個(gè)!

想象奇特,筆勢多變,造型瑰麗,內(nèi)涵豐富,亭亭玉立,差可亂真。

這家人姓馬,父親可仲,兒子歌東,兒媳張芳,同心再造“中山文字”,故名“馬氏中山篆”。從書法藝術(shù)的開創(chuàng)意義上進(jìn)行評價(jià),倉頡有后,了不起!

2010年5月,“馬氏中山篆”亮相上海世博會(huì)。

作家莫言獲本屆諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng),喜事,然國人過度消費(fèi)它,說莫言獲獎(jiǎng)“表明中國當(dāng)代文學(xué)具有世界意義”。到底抬高還是貶低?按下不表。“馬氏中山篆”呢,是不是“具有世界意義”?也不敢說,但它自出機(jī)杼,自成一體,自成一家,獨(dú)步書壇,文字史上獨(dú)一份,只要你推翻不了它,它就會(huì)引來世界的眼球。

這是一種耐得寂寞、又極其頑強(qiáng)的創(chuàng)造精神,天道酬勤,“馬氏中山篆”新添一體,再造之功,民族之光!

(編輯:路濤)