品藝·留青竹刻

時間:2012年11月02日來源:《中國藝術報》作者:郭 琳 文/圖

我國的留青竹刻工藝起源于唐代,而竹刻與書畫藝術結緣,則始于明代常州府的張希黃和清代周之禮。常州留青竹刻藝術源遠流長,并早已取得卓越的成就。有史料記載:“清末,江蘇常州的留青竹刻獨占鰲頭。”著名鑒賞家王世襄在其編著的《竹刻》一書中介紹了五位全國頂尖竹刻藝術家,常州就占了四位。2008年,留青竹刻入選國家級非物質文化遺產名錄。

留青竹刻清雅脫俗,歷來深受文人雅士的喜愛,精美的竹刻藝術品,它的收藏價值不亞于名貴書畫。留青竹刻之所以能在藝術品市場里異軍突起,很重要的原因在于:一方面,留青竹刻能夠表現書畫的筆墨韻味并增加新的藝術表現力。留青竹刻以畫法刻竹,漸精其藝,作品藝術價值高,卻又相對其它藝術品容易鑒別。另一方面,從古至今人們的生活與竹有著深厚的淵源,對竹高雅的品格極為推崇,而竹一旦被精雕成藝術品后,雅俗共賞,格調不俗卻又不拒人千里之外。

留青竹刻的作品底稿大多自己繪制(臨摹、拷貝他人作品),只有極少數尋找繪畫家直接繪制在竹片上做底稿。底稿愈好,刻做出來的作品越容易達到精品,這是一個不爭的事實。茲認為留青竹刻最特殊的工藝就是能夠表達中國文人畫的精神氣韻,這種精神氣韻是儒家文化、道家文化、禪學文化的心靈觀照。因此,留青竹刻作品也應該透漏出中國文人之精神。

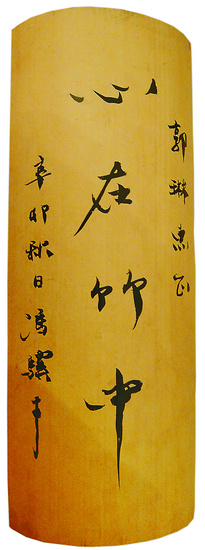

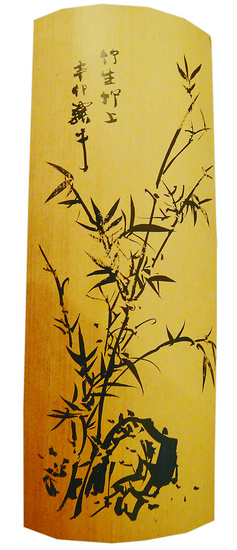

上圖兩件作品原稿是馮驥才先生的墨寶。由于是馮先生同一時間作品,《竹生竹上》的畫筆氣勢與《心在竹中》的文字氣勢相同。《心在竹中》是書法中藏畫意,《竹生竹上》是畫意中蘊書勢。“竹生竹上”、“心在竹中”暗含君子之竹的意味,同時也是馮先生本人性情的寫照。刻作時必須深刻體會作者“因知丹青之妙,有合造化之功”的原創性。

(編輯:竹子)