蘇立文:我是20世紀中國美術的目擊者

由國家近現代美術研究中心、中國美術館、英國阿什莫林博物館主辦的“國家近現代美術研究中心學術研究展——蘇立文與20世紀中國美術”于9月10日至10月8日在中國美術館舉辦。展覽以作品、文獻、圖片、視頻等眾多形式,展現了96歲高齡的英國著名藝術史專家蘇立文先生自上世紀40年代開始,與中國美術的不解之緣。從他的文本,從他的收藏,我們又一次管窺到20世紀中國美術群星薈萃、探索變革的路途;而他們之間眾多的“小故事”,也讓后來者領略到美術大家與美術研究大家的風采。 ——編者

2011年11月蘇立文在杭州 王若冰 攝

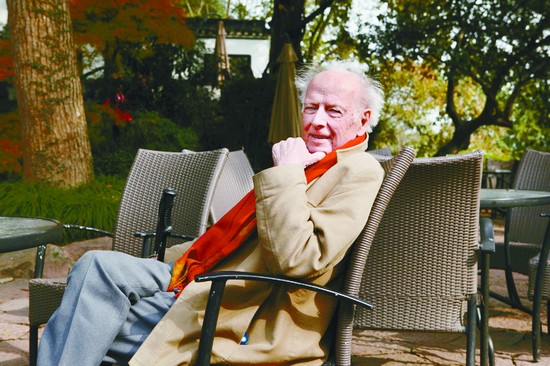

蘇立文與張大千一起參觀“張大千作品展”

一

我們的收藏就是以這么一種奇妙的方式開始的,始于畫家們送給我們的繪畫與素描,而他們也成了我們的終生好友。

能夠在中國美術館展出我的愛人吳環與我歷經70余年收藏的作品,對我來說,既是一種榮耀,又是巨大的喜悅。

環和我從未試圖成為收藏家。我們從來沒有計劃過要收藏什么。多年來,繪畫、版畫、素描、少數冊頁以及更少數的雕塑作品紛至沓來,其中一部分是藝術家們相贈的禮物,一部分是一份寶貴的遺贈。

中國人民不僅看重藝術作品本身的價值,也看重作品所承載的深厚友誼。這么說來,環和我一直非同尋常地幸運。我們與藝術家們的友誼肇始自20世紀40年代中期的四川省成都市,這是因為當時的成都聚集了因戰亂而轉移至此的幾所重要大學,因此我有機會結識其中的藝術家們。在成都,環從事細菌研究工作,為公共衛生機構制造牛痘疫苗,我則在華西大學博物館任職,在鄭德坤的領導下研究和教授考古學。

因此,我們的收藏從成都開始。在戰火紛飛的年代,是環介紹我認識了許多藝術家朋友。若非如此,我永遠只能被當成一個老外而已。在我們結識的藝術家當中,有些人已經去過西部邊陲進行冒險之旅,例如吳作人去過甘肅、青海和西昌,他贈給我們一張描繪當地市集情景的油畫稿;此后,他據此創作出一幅尺寸大得多的油畫《青海市集即景》,現藏于北京的中國美術館。再比如,龐薰琹也在貴州西部和云南的苗族少數民族地區待了一年,他贈給我們他當時描繪農民、苗族人以及精致的唐代仕女舞蹈的佳作。廣東畫家關山月贈給我們一張畫有水車的風景畫。他還跟我上過交換課,我教他英語,他教我照著《芥子園畫傳》這部標準教材用傳統技巧畫國畫。不過我是個糟糕的學生。當我呆坐著看我的先生研墨的時候,環大吃—驚,然后狠狠地批評了我一頓。

在成都避難的藝術家們,以吳作人、丁聰、龐薰琹、雕塑家劉開渠、漫畫家張光宇為首,成立了中國現代美術會,并于1944年在華西聯合大學校園內舉辦了第一次展覽。我仍然記得展覽中小丁的《現象圖》,這件諷刺國民黨統治下社會腐敗的作品是如此辛辣犀利,以致必須被藏起來以躲過秘密警察。最終這件作品被美國傳教士威廉·芬恩購得,現收藏于位于美國堪薩斯州勞倫斯市的堪薩斯大學美術館。當時的藝術家們即便有著教職,比如龐薰琹,卻也不得不與饑餓作斗爭。在拜訪我家的這群常客里有一位叫馬爾文·布拉德利,來自芝加哥,他為環畫了一張栩栩如生的肖像素描。

除了在成都的畫家,還有一批畫家在重慶落腳。在那兒,英國文化處的杰弗里·賀德立已與許多畫家相識。傅抱石、張安治、林風眠都在國立中央大學創作與教書,徐悲鴻前往新加坡籌賑,并成功趕在日本占領東南亞之前回到重慶。劉海粟就沒那么幸運了,他在爪哇籌賑期間因日本侵略而被捕。當時我們還不認識這些著名的藝術家,但是徐悲鴻給我寫了一封信,說他正打算寫一本中國現代藝術的書,與劉海粟的會面則是在很久以后,他剛從某次黃山之行回來,告訴我們黃山總在下雨。這些人中最有名的一位張大千,當時剛結束他第二次長時間的敦煌之行,回到成都。他在敦煌帶著一隊助手臨摹石窟壁畫,再基于這些摹本創作出更完善的版本用以展出。雖然在成都我也拜訪過他,而且印象最深刻的就是他居然擁有一輛私家黃包車,但是我們和他結為好友,則是若干年以后的事情了。環和我收藏了一批他的作品,其中包括一張他在敦煌石窟臨摹的原件。

我們的收藏就是以這么一種奇妙的方式開始的,始于畫家們送給我們的繪畫與素描,而他們也成了我們的終生好友。在20世紀40年代中期流亡西部諸省的時候,他們中的許多人夢想著能等到戰爭結束重返家園,重拾和平的日子。在當時艱苦的條件下,我與藝術家們建立了深厚的友誼,龐薰琹把他最寶貴的財產之一——他寸步不離攜往各地的一本關于塞尚的書——借給我:在當時油畫顏料幾乎無處可得的情況下,龐薰琹卻動用他的珍稀儲備,為環畫了一張迷人的肖像,這張肖像也是我們的珍寶之一。

1945年8月,戰爭被拖曳至猝然結尾。很快,藝術家們紛紛整理行裝,準備踏上漫長迂回的歸途,奔向新的、更好的生活。只是,他們的愿景很快就被一日千里的通貨膨脹和日漸趨近的內戰粉碎了。1946年初,環和我前往英國。在那兒,我們持續收到來自藝術家好友們的書信。龐薰琹和他的妻子畫家丘堤寄來的信件,展現出一幅令人心碎的圖景:隨著國民黨政權的土崩瓦解,在混亂籠罩下,他們的絕望與日俱增。讀著這些來信,不難理解為什么在1949年,全國人民都歡呼共產黨帶領中國走入新的時代。

二

賀德立的遺囑讓我們震驚,他把他所有的中國繪畫與木刻作品全部遺贈給我們,除大英博物館可任意挑選五張之外。于是,我們的藏品極大地豐富起來。

新中國成立的時候,要獲得研究20世紀中國美術的材料并不容易。更為遺憾的是,我從中國收集的所有資料和筆記都在英格蘭的一趟火車上遺失了,此后龐薰琹費盡周折地為我提供中國現代藝術史的必要材料,許多藝術家也奔走呼號為我寄來有用的素材。在這些藝術家中,他還指明要留意哪些青年藝術家——他說我們應當尤其注意一位看起來大有前途的年輕學生,他的名字叫趙無極;他還在他的朋友間廣為傳播,征求他們的幫助。其收獲之一就是一張精美的小幅山水畫,這是由我素未謀面的、江南文人畫家的前輩黃賓虹為我們創作的,他把畫疊得小小的,通過航空郵件從上海寄來。當時我自己都不知道為何黃賓虹會給我們寄來了那張畫作。

此后,通過洪再新和克菜爾·羅伯茨進行的最新研究,讓我更多地了解了當時中國活躍在上海等地的其他藝術家和批評家。當時,蔡元培先生是一位活躍的藝術家資助人,是劉海粟的支持者,而藝術評論家傅雷富有影響力,是許多藝術家的朋友。這些朋友之中不僅有諸如黃賓虹這樣的傳統畫家,也有像傅雷本人一樣曾經留學法國的現代藝術家,其中就包括龐薰琹。傅雷從龐薰琹那兒得知我有志于寫作中國現代藝術史,就在1946年4月14日的一封信中向黃賓虹提議,請他給我寄一幅冊頁,讓我能因此獲得一張黃賓虹的原作。黃賓虹不僅給我寄來了這張漂亮的小畫《松陰待渡》,還在給朋友們的信里提及我,其中一封信甚至還被發表在1947年12月15日的一張廣州報紙上。

1948年,賀德立在上海組織了一次木刻展,展出青年黃永玉和他的朋友們的作品。那時我還是倫敦大學亞非學院的一名學生,環為了貼補我那微薄的獎學金,承擔了一些教學和講演工作,她的聽眾包括各地婦女協會成員,以及霍洛威監獄的囚犯。盡管我對同時代中國藝術的興趣不斷增長、日益濃厚,我們卻窮得實在買不起畫,不知道如何幫助遠在他方的畫家朋友。與此同時,奔走于南京、北京和上海之間的賀德立不僅給予生計艱難的藝術家們許多幫助,還在各種困難中為我想要撰寫的書稿搜集藝術家作品和照片,其中包括一張現已廣為傳播的照片,這是他在北京為齊白石、徐悲鴻、吳作人和版畫家李樺拍的,我在我的第一本書《二十世紀中國藝術》中采用了這張照片,自那以后,該照片又多次在若干中國出版的書里出現。

1950年,環和我去了哈佛。跟我在亞非學院的獎學金相比,我的洛克菲勒基金獎學金似乎已經很奢侈了,但是那也剩不下半點讓我們買畫的錢。然而,我們還是沒能經得住誘惑,買下了6幅黃賓虹早年畫的冊頁。

1954年,不顧朋友們的強烈反對——他們說我們會因此湮沒無聞——環和我去了新加坡。在那里,當時的馬來亞大學聘任我為藝術史講師。這是個令人驚奇的新起點,畢竟新加坡可是個被公認為“文化沙漠”的地方。

當時的新加坡還沒有任何在世藝術家的作品收藏,于是,環和我一道創立了馬來亞大學藝術博物館。環說服了好幾位富有的華商捐資,其中最有名的要數橡膠大王李光前。由此,博物館的藏品不斷豐富起來,不僅包括中國的陶瓷和其他藝術品,還包括印度雕塑,以及我們從東南亞若干遺址收集來的中國、暹羅、高棉瓷器殘片。我們在新加坡的那些年里,新加坡——坦言之,整個東南亞——的現代藝術運動仍處于萌芽階段:自那以后,它逐漸蓬勃成長,而今馥郁成熟。

1960年我們回到倫敦,我在亞非學院擔任講師。賀德立結束他在達卡的艱難任期,也回到倫敦;然而那年夏天,他那顆精疲力竭的心臟停止了跳動。他的遺囑讓我們震驚:我們發現他把他所有的中國繪畫與木刻作品全部遺贈給我們,除大英博物館可任意挑選五張以外。于是,我們的藏品極大地豐富起來,包括了任伯年、夏翠、慈禧太后的影子畫師繆嘉慧、傅抱石、林風眠、溥心畬、齊白石、程頌萬、丁雄泉、傅叔達、唐云及其他藝術家的作品,還有一批頗有意趣的黃永玉和他的同代人在二戰后創作的木刻作品。

三

使我最受震動的是,中國的偉大傳統正在重新復興,并且成為當今中國藝術的核心要素。

不過當我們1979年再回中國的時候,情況已經發生了變化。到機場迎接我們的美術家協會的官員告訴我們,如果我們不太累的話,當晚將有一個為我們準備的晚宴,席間大概能見到一些我們認識的人。我們到了餐廳一看,一張大圓桌邊上圍坐著龐薰琹、吳作人、小丁、郁風和其他老朋友們。龐薰琹坐在我旁邊,大部分時間都握著我的手。敦促了幾次以后,再加上幾杯酒下肚,他的法語又回來了,于是我們重續起1946年以來一直被打斷的關于藝術的交談。就在他離開成都的那年春天,他曾把一本他的現代工藝設計作品集托付給我們,這些作品都是基于他對中國古代藝術的深厚學識而設計的,他寄望我們能使之在西方出版,然而我們沒能實現他的愿望。但是那天晚上,就在33年之后,令他驚異地,我們終于能把這本作品集交到他手上了。這些作品后來和他的其他設計一起在北京出版。那天臨走的時候,龐薰琹對我說:“別以我們現在所做的來評判我們。這只不過是個開始。”他說的沒錯。

在這個時期,我們也重續了與其他許多藝術家的友誼。我們還頭一次見到了黃永玉,兩年前他送給我們一張精美的風景畫,現在他又送給我們更多作品,其中包括一幅蠟染版本的貓頭鷹,它睜一只眼,閉一只眼。

在重逢大陸畫家后,我們還訪問了臺北,在那兒我們遇到了一場引人注目的反正統美術革命,即便在官方無休無止的反對下,劉國松、莊喆以及五月畫會畫家們仍然開展美術的革命。在香港,一場類似的、遠離國畫正統的運動也正由呂壽琨和他在中元畫會及元道畫會的友人們如火如荼地開展著。這些藝術家們在一定程度上受到紐約學派抽象表現主義的影響,反映了自19世紀30年代起中國現代美術的第一次主要突破。他們的成就正當其時地對中國大陸產生了巨大的影響。

與此同時,現代藝術在中國已經進入了一個新的、更為令人振奮的階段,因為面向西方的大門終于被打開;不顧重重阻礙,藝術家正啟航踏上新的征途。新的自由貿易、商業消費、外國評論界和藝術畫廊的興趣,這些因素聚集在北京和上海等大城市,引發了看起來在風格上越來越國際化的藝術世界。

多種因素都作用于這個令人激動的時代。對西方的開放引發了人們對西方藝術與文化各個方面的強烈興趣,這不可避免地導致了不少困惑與模仿之舉。不過這也是一種積極的姿態,通過混合材質與融匯繪畫技巧,中西方繪畫方法的分界變得模糊。意味深長的是,不加選擇地從國外借鑒的做法亦產生了一種有益的后果,那就是有些比他人更為深思熟慮的藝術家,在感覺到西化被推進得太過了以后,試圖重新發掘他們作為中國人的身份特性。這意味著各種各樣的可能性:他們通過自己的體驗,畫自己所認識的世界:尋根究底探索藝術的本質,從中國文化歷史的漫漫長河中找到正式的圖像:復興和發展水墨畫技巧,以之作為一種天生的、中國人的表達方式;復興書法藝術,實驗抽象書法,虛構方塊字……這些可能性看起來無窮無盡。

2000年,吳環與我最后一次一道訪問中國。2003年,她走了。自那以后,我又曾多次訪問中國,通常會有一位牛津大學的博士生相陪伴。這些年來,我在中國藝術家中間又結交了新朋友,并且親眼目擊了中國當代美術界的種種重要發展。盡管我必須承認,對于純粹的商業化已經影響到某些乃至最著名的藝術家的作品,然而在另一方面,現代美術運動的活力、范圍極為廣大的形式與風格以及國際美術界對當代中國藝術家的認可,都給我留下了深刻的印象,而使我最受震動的是,中國的偉大傳統正在重新復興,并且成為當今中國藝術的核心要素。

(編輯:竹子)