一位荷蘭作家眼中的戰(zhàn)爭

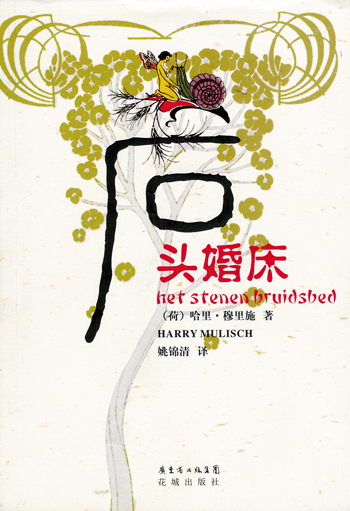

《石頭婚床》

(荷)哈里·穆里施 著

花城出版社

每年諾貝爾文學獎結果公布的一刻,整個荷蘭都會屏息凝神關注:這次會不會是哈里·穆里斯?

在西方文壇,哈里·穆里斯屢次被看好為諾貝爾文學獎的主要候選人。例如他的最后一部小說《西格弗里德》于2001年出版后,美國有影響的文學刊物《哈德森評論》上便對穆里斯做出這樣的評價:“在當今在世的小說家中,鮮能見到有人能夠把如此難以駕馭的素材處理得這么驚心動魄,如泣如訴,發(fā)人深省。一位世界級的偉大作家在不斷穩(wěn)步邁向諾貝爾獎。”

中國國內(nèi)熟悉荷蘭文學的讀者并不多,知道哈里·穆里斯的人也寥寥無幾。近日,在荷蘭文學基金會與中國現(xiàn)代文學館聯(lián)合主辦的中荷文學論壇暨哈里·穆里斯作品研討會上,人們對這位在荷蘭享有盛譽、在歐洲也被視為杰出的作家有了新的了解。

哈里·穆里斯生于1927年,母親是猶太人,父親則是一半德國血統(tǒng)一半奧地利血統(tǒng),父母于1937年離婚。二戰(zhàn)期間,他的父親供職于一家德國銀行,參與沒收猶太人財產(chǎn)的行動。第二次世界大戰(zhàn)對哈里·穆里斯的思想及創(chuàng)作產(chǎn)生了巨大的影響。他的許多作品都以第二次世界大戰(zhàn)為主題,其中包括1988年由中國文聯(lián)出版社出版的《暗殺》及最近由花城出版社出版的《石頭婚床》,這也是他在中國翻譯出版的僅有的兩部作品。

《石頭婚床》出版于1956年,小說的主人公——美國牙醫(yī)諾曼·考林斯應邀出席在德國東部城市德累斯頓召開的國際牙醫(yī)大會,在短短的一周會議期間,考林斯在德累斯頓的所見所聞和由此引起的刻骨銘心的心路歷程,構成了小說的全部情節(jié)。這部小說的創(chuàng)作靈感來自于哈里·穆里斯的親身經(jīng)歷。也是在1956年秋,作者到德累斯頓出席一次關于德國詩人海涅的文學研討會,在會議期間他親眼目睹了這座在二戰(zhàn)中被盟軍炸成廢墟的文化古城依然是滿目瘡痍,10多年過去了,依然可以在大街上到處看見當年從大火中死里逃生的幸存者,有的瘸腿,有的沒有了雙手,有的整個下肢都是木頭的假肢……戰(zhàn)爭在他們的身上留下了永遠無法抹去的傷痕。此時,哈里·穆里斯對戰(zhàn)爭的本質(zhì)產(chǎn)生了新的“哲學”思考,因此他決定把醞釀中的小說主人公從一個德國戰(zhàn)犯改變?yōu)橐粋€“美國戰(zhàn)犯”。因此,《石頭婚床》的第一特色就在于這是一部描寫“美國戰(zhàn)犯”的哲理小說。考林斯的身上有著作者個人的影子,考林斯的心路歷程呈現(xiàn)了作者自己對戰(zhàn)爭的感悟。

與會評論家指出,雖然哈里·穆里斯的小說是對歷史、人性、現(xiàn)實的深度展現(xiàn),但篇幅不長,能夠以小見大,對于中國作家如何對重要歷史事件做出自己的評判,如何寫作戰(zhàn)爭、政治等重大題材的作品具有重要的借鑒意義。

(編輯:路濤)