惟“原點”有大師

羅楊(右)與浙江省文聯黨組書記吳天行(左)參觀浙江民間文藝十大特聘專家師生精品展 白鶴 攝

都說這是一個沒有大師沒有傳世經典作品的時代,我看即便是如此,中國的民間文藝界也是一個例外。近日,在杭州舉辦的浙江民間文藝十大特聘專家師生精品展上,我看到了十位國家級大師為我們呈現出的令人拍手叫絕、堪稱傳世杰作的民間工藝精品。這些作品巧奪天工、令人嘆為觀止,無論是放在博物館或被人收藏,都將會是流芳千古的傳家寶。

為什么在浮躁的年代民間藝術界仍能出現大師和精品?我想起韓美林說的一句話:“為什么我的創作從不枯竭?因為我知道藝術的起點在哪里,民間藝術是我取之不盡的源泉。”毫無疑問,一切藝術都源自民間,民間藝術就是生活藝術,生活是藝術的源泉,而民間藝術家與生活有著天然聯系。歷史有多久遠,民間藝術就有多久遠;生活有多精彩,民間藝術就有多精彩。生活是藝術之母,民間藝術是一切藝術的母體。民間藝術家也許一輩子都沒有學過色彩學原理,但他們卻可以自由地運用紅與綠、藍與橘等高飽和度的色彩搭配表達出對大千世界的五彩憧憬;他們也許一輩子也沒學過氣象物理學,卻能憑著對自然界的認真觀察和體悟,巧妙地把美麗的風箏系上藍天的同時也將一代代華夏兒女的美好心愿放飛云霄。民間手工藝具有源自生活的智慧和心靈的獨特魅力,有著工業制品無法超越的情感和靈性。工業社會使當代人失去的不僅僅是妙趣橫生的手工技藝,還有人與自然交流和血脈相傳的文化情感,以及那些原生的文化記憶。

在現代化社會,如何使傳統民間技藝得到有效傳承是擺在民間文藝工作者面前的迫切課題。特別令人高興的是,浙江文聯在舉辦這次十大特聘專家師生精品展的同時,還開設了民間工藝傳承人培訓班,讓大師和學員面對面、手把手地交流。民間藝術有著獨特的傳承方式,即傳統的“口口相傳”、“手手相教”。實踐證明,民間手工藝最好的傳承方法,不是把它記在書本上,也不是關在課堂里,而是讓它回到生活、回到民間。民間藝術的提升不能企圖抓住自己的頭發騰空,一定要扎根在泥土中才能生根發芽,一定要沐浴在田野的陽光雨露里才能開花結果。

民間技藝是帶著心靈的溫度從手出發的技藝,其本質境界是化腐朽為神奇,是用心靈和雙手演繹出的蝶變和涅盤。所謂“心靈手巧”,是指“心”與“手”的雙暢。我以為,優秀的民間藝術大師應該一半是哲人,一半是匠人,沒有哲人的妙悟就不能進行超凡脫俗的構思和創作,沒有匠人的巧手就不能把作品精雕細琢得盡善盡美。我們知道,魯班是木匠,但絕非木匠都是魯班。魯班是木匠中的佼佼者,他完成了從木匠到巨匠的升華。大師和匠人只有一步之遙,然而要完成這一步的跨越也許要花費一生的時間和努力。對于從事民間藝術創作的人來說,都希望自己有一天能成為大師,然而最后能成為大師的又鳳毛麟角,談何容易。這不僅要下苦功夫,還要有天賦和豐厚的學養。作為民間藝術家能不能使自己的作品富有深厚的文化底蘊、豐富的審美內涵和強烈的時代精神,要取決于其是否具有全面的學養。只有學養厚重方能走上大師之路。匠人靠的是功夫,大師靠的是功力;大師能看到心靈的世界,匠人只看到眼中的世界;大師在古人走過的路上能走出自己的路,匠人只會踩在古人的腳印里走路;大師在“天地人”的大境界里暢游,匠人在“人事物”的小圈子里掙扎;大師觀察世界,匠人觀察市場。因此,大師用一塊泥巴捏出的作品比山還重,匠人即使雕出一座山也輕如一堆泥。

浙江的民間藝術家是幸運的,浙江文聯的領導是有眼光的。人文氣息是浙江之魂,民間藝術是浙江之基。民間藝術的獨特魅力是浙江魅力的重要元素,也是浙江影響力和創造力不可替代的重要源泉。當這種魅力發展到極致,就會形成光芒四射的人文精神。我相信,絢麗的民間藝術一定會在美麗的浙江有一個美好的未來;繽紛的民間藝術一定會讓浙江的未來更美好。

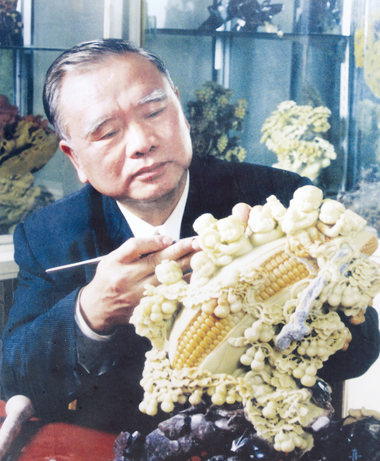

中國工藝美術大師、青田石雕專家張愛廷

中國工藝美術大師、國家級非物質文化遺產(銅雕技藝)代表性傳承人朱炳仁

(編輯:劉刈)