顧玉純:宣紙刺繡掌旗人

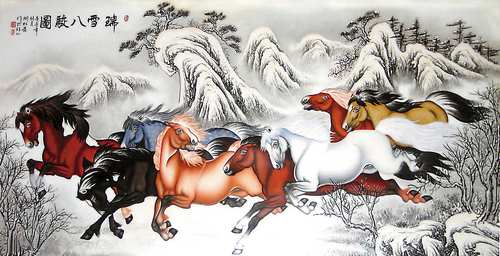

八駿圖(宣紙刺繡) 顧玉純

南昌城北有座繩金塔,這里原是古城進(jìn)賢門外,相傳唐天佑年間建塔時(shí),掘地得鐵函一只,內(nèi)有金繩四匝、古劍三把(分別刻有“驅(qū)風(fēng)”、“鎮(zhèn)火”、“降蛟”字樣),還有舍利子三百粒,繩金塔因之而得名。

借助這塊風(fēng)水寶地,藝人顧玉純將他的刺繡店鋪安放在繩金塔下的街面上,如今古塔下成了集市,人來(lái)人往,每逢節(jié)假日更是熱鬧非凡,堪稱南昌的“城隍廟”。相形之下,顧家紙繡的店鋪顯得格外幽靜。

然而,這不是一般意義上的刺繡店。走進(jìn)來(lái),你會(huì)以為這是一家高檔的藝術(shù)工作坊。墻上懸掛著一幅幅清雅脫俗的水墨畫,令人賞心悅目的青花繡品,色彩精美的工筆花鳥畫繡品……

且慢,別相信眼見(jiàn)為實(shí)。原來(lái)這所有的藝術(shù)佳作,竟然全部是宣紙刺繡!是用極細(xì)的絲線繡在宣紙上的作品!

這一項(xiàng)獲得國(guó)家專利的創(chuàng)新工藝,足以讓顧氏祖先在九泉之下欣慰不已。

“宣紙刺繡”源于顧氏家族的“顧家紙繡”。

有一句俗話:深藏于民間,把玩于朝廷。意思是說(shuō),民間深藏著一些身懷絕技之人,常會(huì)創(chuàng)造出一些世人不常見(jiàn)的藝術(shù),讓人見(jiàn)后驚嘆不止,而這些絕技常會(huì)被當(dāng)時(shí)的官家挖掘出來(lái),供奉于朝廷之上,讓皇家所欣賞,以討上官喜歡,以示官員本地人杰地靈,自己管理有才。

但顧家紙繡卻非如此。相反,它的產(chǎn)生,是源于保護(hù)家族綿延,因而屬于深藏不露的技藝。

眾所周知,顧氏家族人才薈萃,從鼎鼎大名的三國(guó)時(shí)宰相顧雍、東晉著名畫家顧愷之、唐朝詩(shī)人顧況到明末清初著名思想家顧炎武等,均為顧氏名人。在封建社會(huì),為防得罪朝廷或官府,遭受株連九族之禍,顧氏家族在人口達(dá)到一定數(shù)量時(shí),必須分出其中一個(gè)顧氏支脈遷徙他址,以使本族血脈得以延續(xù)。在顧家一支脈遷徙定居一地后,為不忘先人,祀典先祖,便建立了祠堂,供奉祖先人像及家訓(xùn)格言。為了區(qū)別本族顧姓與其它顧姓,本族顧姓在祠堂內(nèi)的祖先人像及家訓(xùn)格言制作中,采取了用紙質(zhì)和線料來(lái)人工繡制,以示敬仰、尊崇之情。在制作紙繡過(guò)程中,只準(zhǔn)有繼承權(quán)的男子參加制作,傳男不傳女。由此,顧家紙繡在明代誕生,只用于繡制祖先人像等祠堂供奉,距今已六七百年歷史。

第九代紙繡傳人顧玉純,1954年生于江蘇省高郵司徒。1957年隨父定居江西南昌。1983年回鄉(xiāng)祭祖,受族人委托,致力恢復(fù)顧家紙繡技藝,以圖光宗耀祖。在歷年戰(zhàn)亂和文革“破四舊”中,祠堂被毀、實(shí)物資料盡失。在族人的口傳心教中,顧玉純得知了顧家紙繡的原始形態(tài)。由粗紙加米糊粘貼繡制向白紙加紗布托底繡制圖案,由從供奉祠堂內(nèi)的祖先人像及家訓(xùn)格言的祀典品逐步演變成書畫刺繡品的過(guò)程,其間經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的九代人傳承。

顧玉純?cè)趥鞒蓄櫦壹埨C過(guò)程中,通過(guò)自己的努力,潛心研究祖上工藝,反復(fù)試驗(yàn),推陳出新,不但革除了“紙繡”對(duì)糨糊的傳統(tǒng)依賴,摒棄單調(diào)粗放的線料,采用以青檀絲、蠶絲、桑、竹、麻等原料,又獨(dú)創(chuàng)以水墨畫刺繡技藝為表現(xiàn)形式,創(chuàng)造出了一種既有傳統(tǒng)“紙繡”特征,又符合現(xiàn)代社會(huì)審美習(xí)慣的“宣紙刺繡”。

眾所周知,千百年以來(lái)刺繡都是在布織物上繡制的技藝,宣紙是書畫文人作畫的載體,因?yàn)樾埦哂小扒陦奂垺钡奶匦裕怨糯鸁o(wú)數(shù)優(yōu)秀的書畫作品、文獻(xiàn),使中華悠久的文化藝術(shù)的歷史得益于宣紙而流傳至今。顧玉純將上述兩個(gè)不同的藝術(shù)——刺繡藝術(shù)與書畫藝術(shù),完美的結(jié)合在一起,形成了一種新的藝術(shù)門類:宣紙刺繡藝術(shù)!

在發(fā)掘宣紙刺繡過(guò)程中,顧玉純歷時(shí)30年,一直在努力。

為了研制刺繡用宣紙,顧玉純七次長(zhǎng)駐宣紙生產(chǎn)廠家。他投入巨資,與技術(shù)員研究根據(jù)宣紙刺繡要求的工藝條件,重新組合各類長(zhǎng)短纖維比例,并參照各種書畫宣紙制作工藝的優(yōu)點(diǎn),在經(jīng)過(guò)上百次反復(fù)摸索后,大膽調(diào)整用紙材料比例:即以青檀絲材料為主占60%,桑料3%,竹料占30%,棉料2%,麻料占2%等比例制造,使之突破了宣紙刺繡材料的最大障礙,終于完成了符合刺繡要求的新型宣紙材料制作。

宣紙刺繡主攻水墨書畫的創(chuàng)作,而水墨書畫的形態(tài)為墨分五色,現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)刺繡工藝大多集中在彩色工筆刺繡范圍,所染色線均以色彩艷麗的亮光線為主,而水墨書畫的刺繡均以啞光絲線為主。在啞光染色工藝方面,剔除磨光工藝,減少了對(duì)蠶絲線的蛋白質(zhì)組織細(xì)胞的損害,使其達(dá)到更長(zhǎng)久的保存期限。在研制啞光繡線中,顧玉純耗時(shí)兩年多,對(duì)染料配方工藝反復(fù)對(duì)比,經(jīng)過(guò)數(shù)百次調(diào)配,才達(dá)到書畫效果刺繡所需的32種啞光色線。啞光絲線研制成功,使水墨書畫刺繡創(chuàng)作得到了品質(zhì)的保障,顯得墨色韻味悠長(zhǎng),極大地增強(qiáng)了作品的感染力。

宣紙刺繡是以書畫藝術(shù)為表現(xiàn)形式的一種刺繡藝術(shù)。毋容置疑,中國(guó)的書畫藝術(shù)充滿了中國(guó)文化的哲學(xué)寓意和人文精神,是中華民族的藝術(shù)瑰寶。書畫作品剛完成時(shí),墨色飽滿,層次韻味十足。但作品擱置一段時(shí)間后,由于水分子散失后,作品會(huì)顯得干澀,失去了原有韻味。將靈巧游走的針?lè)ê惋h逸繡線隱藏在作品的筆畫之中,既標(biāo)補(bǔ)了原有作品平面的風(fēng)格,又增加了作品的立體質(zhì)感,更能運(yùn)用細(xì)致入微的技藝在宏觀和微觀中進(jìn)行再度創(chuàng)作,再現(xiàn)作品藝術(shù)魅力。

2011年,顧玉純與青花瓷藝術(shù)家鄭云云合作,開(kāi)發(fā)出中國(guó)青花瓷宣紙繡作品,首次將青花瓷這一傳統(tǒng)陶瓷名片與中國(guó)特色宣紙、刺繡工藝相結(jié)合,創(chuàng)造出一種唯美獨(dú)特具有中國(guó)文化特色的新工藝,這是顧玉純經(jīng)過(guò)多年探索后開(kāi)辟出的一條全新之路,經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn)極受大眾歡迎。

宣紙刺繡是當(dāng)代藝術(shù)人的創(chuàng)造,它秉承中國(guó)傳統(tǒng)文化,用創(chuàng)新的智慧,沖破中國(guó)傳統(tǒng)刺繡的外殼,把刺繡的理念提高到一個(gè)新的層面。2010年南昌宣紙刺繡被列入市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目,顧玉純被認(rèn)定為該項(xiàng)目惟一傳承人。2012年被列為省級(jí)非遺申報(bào)項(xiàng)目。

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)大多承載著歷史、文化、民俗的積淀。顧家紙繡也是如此。顧家紙繡因家族文化而產(chǎn)生,歷經(jīng)九代人的努力,從瀕臨失傳的境況中得以延續(xù)至今,并在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)社會(huì)共識(shí)中得到發(fā)揚(yáng)光大。正如宣紙刺繡掌旗人顧玉純所說(shuō),啟動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目,對(duì)弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀文化起到了扛鼎的作用。沒(méi)有這項(xiàng)工程的啟動(dòng),那些優(yōu)秀、深藏于民間的技藝將會(huì)湮沒(méi)在茫茫的歷史風(fēng)塵之中。

(編輯:竹子)