通往高處——張文華《高原系列》印象

張文華作品:穿越唐古拉 2011年

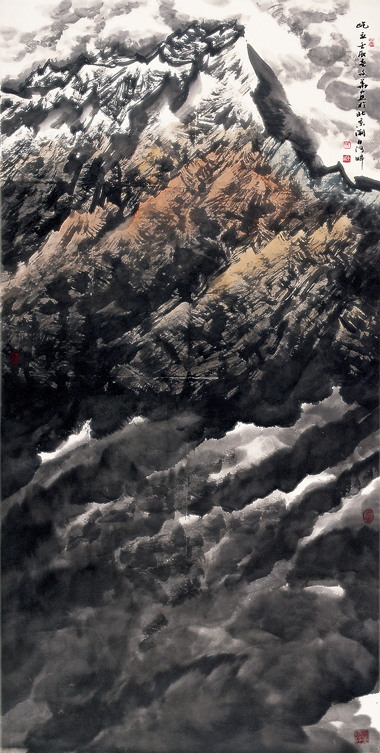

張文華作品:屹立 2012年

十年前離開青藏高原來到南京,已經習慣于得失算計和錙銖必較的物質社會,已經忘記青藏高原的精神世界。然而,一直在物質絆羈和重壓下的肉體卻始終向往著精神的高處,渴望高原,渴望山那邊的經幡一直在心中飄動。

從1985年到1990年,張文華從他執教的首都師范大學美術學院來到青海,與青海考古所的考古學家協作搞巖畫調查,在青藏高原整整游蕩了五年。在這五年間,他不僅要在馬背上踏遍青海廣袤的72萬平方公里,而且還要順著時間的隧道叩訪幾千年前的古人巖畫。這種悠遠而廣闊的時空體驗,給他現在的繪畫作品高原系列打上了深深的烙印。

畫面上無論是群山、草原還是天空,都是撲面而來,一種強大的令人感到一種窒息的壓迫感,這顯然是受那種典型的幾乎沒有留下任何空隙的藏式唐卡繪畫布局和構圖特征的影響。可能高原上延綿不絕的群山給人印象太過震撼,非此不足以表達。很少有人注意到高原上光線分明、色彩亮麗以及瞬息萬變的天空和云朵,更是鮮有畫家對此加以表現。如同群山一樣,高原的天空和云朵也往往是橫空出世,以不屬于這個世界的驚艷和妖異而瞬間占領人們所有的感覺。整個畫面鋪以反差強烈色彩的藏式唐卡,目的應該也是瞬間占領信徒們的所有感覺,這是神的旨諭和召喚。采用這種滿畫布式的鋪寫方式,可以說是對唐卡繪畫的神會。神兵天降,我們已被占領。高原系列中,人物、動物或與人類相關的房屋帳篷等似乎全部在強大的自然威逼下,只能退居困守于一方小小的空間。這種構圖與布局所表現的不僅是傳統中國畫中對山水的鐘情,更多的是高原生活中人類對自然的仰賴和信念。

高原系列中運用嶙峋怪石似的寫意和層層積染的積墨筆法,使得這種占領顯得更為簡潔和犀利,省去了所有枝蔓和過程,直搗黃龍。中國畫是一個感性認知過程的表現,所要刻畫的不是物理客體,而是內心的認知,“因心造境,以手運心”。比之西方繪畫,中國畫更多強調的是心的感悟,而非手的繪畫制作技巧。“知畫之為物,是性靈者也,思想者也,活動者也,非器械者也,非單純者也”。用自矜的話來說,中國畫需要更多的自我修養和更多的文化,所以“文人畫”便成了中國繪畫的一種標高和標志,成了藝術與匠人之間的分野,正如張彥遠《歷代名畫記》所云:“自古善畫者,莫非衣冠貴胄,逸士高人,非閭閻之所能為也。”寫意技法便是文人畫思想的物質手段,是感性認知的技術表現。作為一介“文人”的張文華,在高原的幾年游蕩中,他帶著從學院中練就的寫實基本功,在離天最近的地方,感受和體悟著高原的凄寂與悲壯,尋找著最貼切的語言表達形式,思考著藝術本體中的許多問題,此時,只需心在高處。所以高原系列要傳遞的并非高原美景,而是對這種景致真切感受。山峰如戟,天空如染,草原如涌,這種快捷和酣暢的筆法的確給人以強烈的視覺沖擊,這不僅可以更為真切地表現青藏高原荒野蒼茫的粗礪質感,而且也更能契合中國畫中“不下堂筵,坐窮泉壑”的意趣和境界,誠所謂“畫者不過意筆草草……寫胸中逸氣耳。”

當然,五年對遠古時代巖畫的考察定然也會留下悠遠的時間印記,高原系列中的人物、動物或與人類相關的房屋、帳篷、經幡等繪制得如同巖畫般的原始簡約。千年的風雨侵蝕之后,所有的細節都已被打磨干凈,只剩下主干與象征了。盡管青藏高原是最年輕的地質隆升,但巖畫卻為我們留下了人類最為古老的影像。這種簡約風格營造出一種考古遺址般的歷史氣息,時間在這種簡約風格中表現出其最原始的滄桑感。牦牛是高原巖畫中最重要的主題內容,這倒不是因為牦牛是青藏高原日常生活中最常見的動物,更重要的是牦牛象征著青藏高原的精神,也只有牦牛才能與青藏高原的巨大與厚重相匹配。盡管是簡約的象征,馱著重物的牦牛蹣跚在山間草地,歷史的隱喻頓時有了形象、有了色彩,有了生命。

高原系列中那些時隱時現的亮麗色彩來自飄動在山那邊的經幡。有了風中的經幡,青藏高原巨大的物質存在便有了精神的靈動。經幡不僅象征著藏傳佛教,象征著年輕的隆升,同時也是我們國家除五星紅旗外飄揚在高處的信仰標識,更是精神世界的物質形式,是我們靈魂和心靈昂揚激蕩的標志。“身在曹營心在漢”更多是用于貶義來表達一種身不由己的精神與肉體的分離狀態,然而對于一個藝術家來說,無論身在哪里,心卻一定要在高處。如是,我們的精神才能不被物質化和動物化,我們的創作才能獲得物質以外的精神高度,才能實現真正意義上的“文人畫”。在目前的經濟大潮中,我們久違了精神與信仰,全然忘記了我們的心靈和精神還需要在物質世界之外的高處,建立一個不受羈絆的安身之所;我們全然意識不到我們正在退化、物化和動物化,我們正在重蹈動物世界的覆轍。

久矣夫,我們渴望一面永遠飄動在心中的經幡,引領我們的精神和心靈突破物質的重圍和羈絆,通往高處。

(編輯:子木)