[大視野]即將消失的職業

即將消失的職業 之一

西部麥客

麥客的家鄉

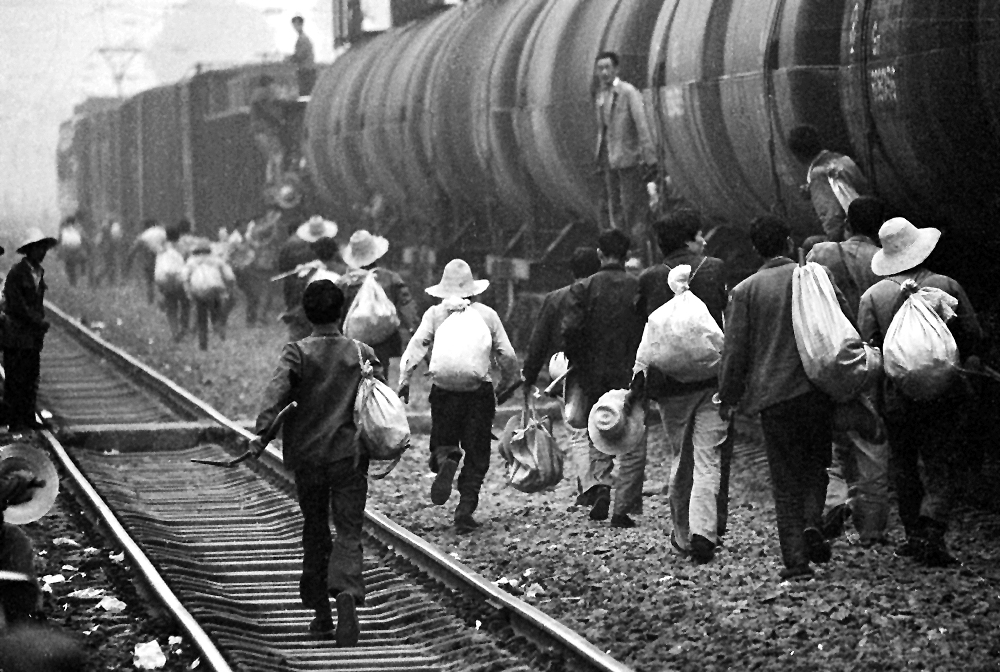

扒乘火車是很多麥客首選的遠行方式

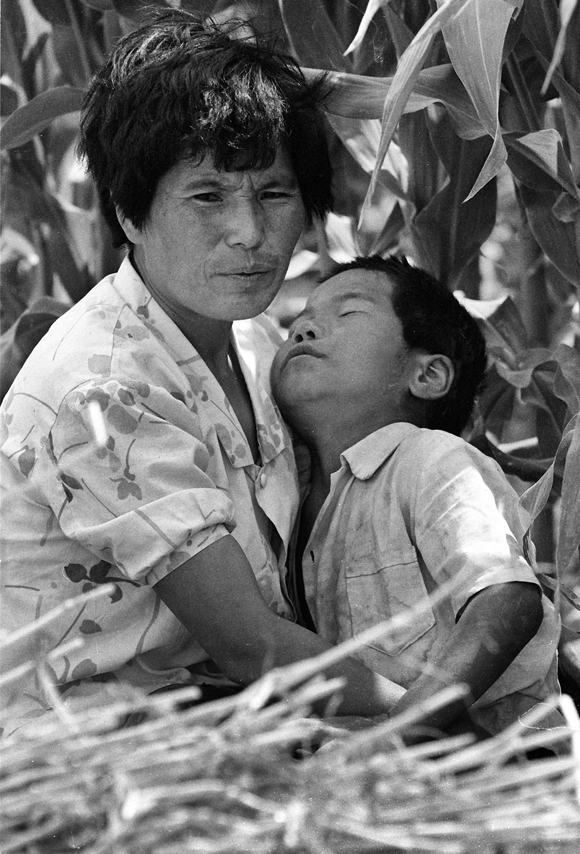

女麥客和她的孩子

收割機的出現讓麥客們無奈

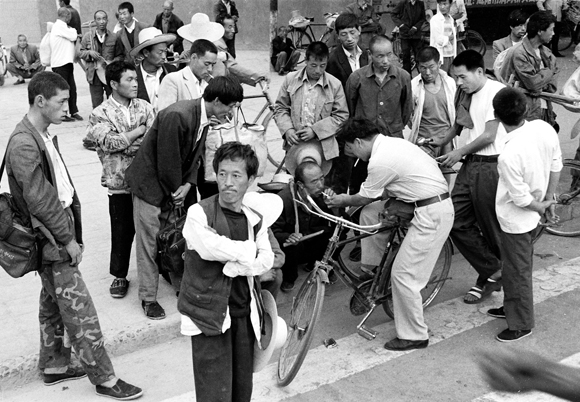

雇主與麥王談價格

女麥客和她的孩子

在中國西北部,有一座干旱的黃土高原和戈壁沙漠。其中寧夏的西吉、海源、固原和甘肅隴東的部分地區是不宜人類居住的地方,那里的農民生活貧困,缺錢少吃。每年麥收季節,他們成群結隊,或兄弟同行,或夫走妻隨,來到關中產麥區,替人割麥,用汗水換取微薄的收入。產麥區的人稱他們為“麥客”(季節性流動的割麥人)。作為一種生態現象,麥客至少在明清時的中國地方志中就有記載。

我最早見到麥客是上個世紀50年代,后來“文革”十年里麥客銷聲匿跡,直到1978年麥客又重新出現在關中農村。這時,我已是一名攝影師。那年5月,在一個火車站我重新見到了麥客。也就是從那時開始,我堅持拍攝這個題材,直到2004年6月,大規模的麥客現象消失。我忠實記錄麥客現象,是希望更多的人知道曾有這樣一個獨特文化生態。

即將消失的職業 之二

砍蘆葦的漢子們

800里洞庭湖洲,幾十萬畝蘆葦,1臺扎葦機,6個扎葦漢子1組,每天干上10多個小時,每人每天掙15元錢,蘆葦蕩中砍葦人每年生存期僅有6個月

這長長高高的跳板,晃悠悠載著重荷,稍不留神就會從高處摔下來,生死卻只能認命。葦工們就是這樣擔挑、肩扛,搶在汛期前,將蘆葦運走

憑著這把鋤刀,兩個月下來,鍘下的蘆葦垛堆有約6000多公斤

這高高的葦垛裝滿船后,便駛向長江沿岸的造紙廠去了,僅這一臨時碼頭每年運送的蘆葦約有5萬多噸

一臺扎葦機,六個扎葦漢子成為一個小組,每天干上10多個小時,每人每天才掙15元

“蒹瑕蒼蒼,白露為霜”,洞庭湖萬頃蘆蕩的蘆花白了,葉兒黃了。

一群群手持砍刀、肩膀扛鍘刀的人們來了,他們的外形極像麥收季節里揮動鐮刀的農夫,不,他們是洞庭湖洲上的砍柴人。

每年陰歷十月間,這些來自湖南、鄂西、四川、江西等地的農民打著鋪蓋,拖家帶口來砍葦,他們在湖洲上搭上葦棚。剎那間,炊煙裊裊,吆喝聲聲,便有了這湖洲上的一個個窩棚。

這些“野街”漢子們在蘆蕩中的生存期僅半年,水退而搭,水漲而遷,漢子們砍葦,婆娘們煮飯,忙活一整個冬季。

冬日里懶懶的陽光把蘆葦花映得金燦燦的,太陽尚未把半月前砍倒的散葦上的那層霜蒸化,砍柴人不怕葦子尖銳的鋒芒,大把大把搶著,收攏到一塊,用刀削除葉子,用鍘刀把根部與尖梢截掉,然后扎捆碼成堆,等待收購人員的到來。

砍葦人不僅靠勞力,還要有智慧,否則會在這無邊無際的蘆蕩里迷失方向,當然,對于老葦工,他們憑著豐富的湖洲生活歷練,總會化險為夷。

千里湖洲,萬畝蘆蕩,這八百里洞庭湖洲上的蘆葦是極佳的紙業原料,安生于湖洲,長于湖洲,來年五六月桃花汛將其吞沒。蘆葦憑著頑強的生命力,水漲一寸嫩葦便躥一寸,生生不息,繁衍不止。每年這洞庭湖洲的幾十萬畝蘆葦經砍柴的漢子們的辛勤勞作就可收蘆葦20萬至30萬噸。

他們渴望豐收,哪怕每個舊歷年年夜飯都在這茫茫湖洲的窩棚里吃!

(編輯:劉刈)