[憶故]記啟老

啟先生是認真聽,雖認真卻耳朵有些背,所以時時會把一只手放在耳朵邊使勁兒聽,而更多的時候是抬起兩只手來,時時準備著對方發(fā)言完畢而鼓掌。有幾次,發(fā)言者,稍做停頓,啟先生便馬上鼓起掌來。

我與啟功先生不太熟,見過幾次面,都是在會上,說過幾句話,也都是在會上。我常用的一支筆,是萊州羊毫,很好使,上邊刻著“啟老教正”,因為好使,我就一直用一直用,快用敗的時候才忽然覺得寶貴,應該留起來。這筆是啟老送馮其庸先生的,馮先生再送我。也許是幾十支,或幾百支。

那次開會,不少人都來了,忽然有人告訴我那個小個兒老太太就是王海蓉,我看了一眼,又看一眼,也就是這個時候啟功老先生進來了,走得很慢,有拐杖,卻不拄,在胳膊上掛著,啟先生那天是西服領(lǐng)帶,他一出現(xiàn),我感覺周圍忽然亮了一下。

啟先生的長相是女相,像老太太,下嘴唇朝前兜著那么一點,用我母親的話是有那么點“兜齒兒”。那天是說《紅樓夢》的事。《紅樓夢》其實已經(jīng)給說濫了,但再濫也不妨再說。啟先生就坐在我對面,他在場,是一定要說話的,啟先生是謙虛,一再地說自己不懂《紅樓夢》,又說自己其實也沒好好兒讀過幾回。這就是自謙。老先生那天也算是捧場,捧馮先生的場,所以也不說學術(shù)上的事,說到當下的紅學研究雖有所指涉,但亦是和和氣氣。輪到別人發(fā)言,啟先生是認真聽,雖認真卻耳朵有些背,所以時時會把一只手放在耳朵邊使勁兒聽,而更多的時候是抬起兩只手來,時時準備著對方發(fā)言完畢而鼓掌。有幾次,發(fā)言者,記不起是什么人了,稍做停頓,啟先生便馬上鼓起掌來,鼓兩下,發(fā)現(xiàn)不對,便又停下,周圍已是一片笑聲。發(fā)言的也莞爾一笑,當然是再繼續(xù)說他的,又停頓了一下,啟先生就又鼓起掌來,人們就又笑。這真是個可愛的老頭兒。別人笑,他也跟上笑,看看左邊,再看看右邊,笑,下嘴唇朝前兜一下,對旁邊的人小聲說:“耳朵,不行了。”說完又笑。這一次,發(fā)言的那位是真結(jié)束了,啟先生馬上又鼓起掌來,下嘴唇朝前兜著那么一點,在笑。

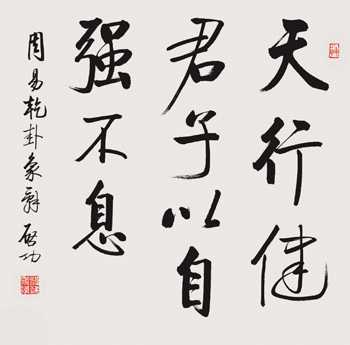

我個人是不大喜歡啟先生的字,在北師大學生食堂吃飯,卻就是為了看啟先生的字。那時候我經(jīng)常住“蘭蕙公寓”,而吃飯卻要步行去“實驗食堂”,酒是北京的二鍋頭,早買好的,提著,那種綠瓶子高度數(shù)的。進了食堂就找可以看到啟先生題字的座位,找好座,坐下,點一個“燒二冬”,再點一個“苦瓜鑲?cè)狻保賮硪煌朊罪垼缬信笥丫驮偌右粋€“火爆腰花”或“溜肝尖兒”,一邊吃一邊看墻上啟先生的字,是拿啟先生的字下酒。當時“實驗食堂”里掛了好幾幅啟先生的字,都是豎條五尺對開,裝在框子里,框子上加了鎖,死死鎖在墻上。我對朋友開玩笑說,“你什么時候開竊去配把鑰匙?”朋友說“啟老的字一幅還不換輛小汽車!”但后來再去,啟先生的字不見了,再往后,我也不再去吃“燒二冬”和“苦瓜鑲?cè)狻薄?/p>

啟先生說話慢,是一板一眼,到老,更慢。

(編輯:偉偉)