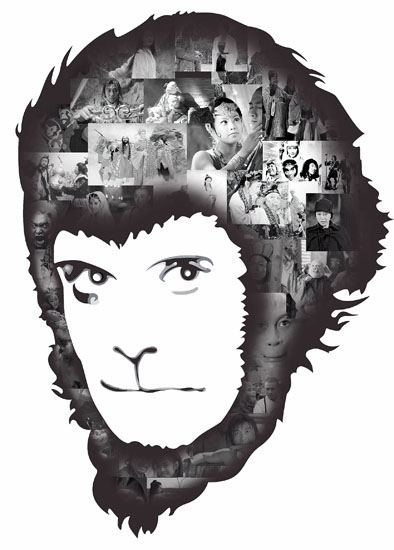

《西游記》的七十二變

從兒時歌謠里的“唐僧騎馬咚咚咚,后面跟著孫悟空”到五月天的“西天取經回來后有沒有人讀過,金箍棒那么神勇現在只能掏掏耳朵”,從著名京劇唱段《三打白骨精》到彩色動畫片《大鬧天宮》,從后現代解構之作《大話西游》《天上掉下個豬八戒》到日本動漫《龍珠》《最游記》、美國電影《功夫之王》,從明代《后西游記》、民國《西游新記》的正統續寫到今天網絡小說《悟空傳》《沙僧日記》的另類演繹,從借臺妙唱企業管理的《孫悟空是個好員工》到多棱折射社會、歷史、現實的《唐僧寫給觀音的36封信》……如同孫悟空的七十二變,不同的語境將《西游記》幻化為千百種形態,使它成為一個隱喻人與自我、人與人、人與世界的母題。

為什么《西游記》歷經千年依然青春煥發?為什么相比《紅樓夢》《三國演義》《水滸傳》,《西游記》在學術研究方面過于冷寂,在受眾方面卻又最老少咸宜、流傳最廣、衍生文化最多?它恐怕是四大名著中最具普適性的一部。雖然它生長于明朝,記述的是大唐往事,但故事橫跨人、神、妖三界,縱覽五百年時光,上達天庭、下至龍宮,佛祖拈花、眾生百態,可謂包羅萬象,擁有著高度的抽象與寓言的真實,一國、一族、一個社會、一個群體皆能在其中窺見自我的投影。我們驚嘆于一部名著的預見之遠與包容之廣,我們走了這么遠,依然未能跨越那座五指山,《西游記》年輕了千年,還將繼續年輕下去。

經典翻拍輪回的“西游”

今昔

86版《西游記》的劇迷一定記得孫猴破山石而出,奔跑歡叫著“師父,師父”;一定記得悟空與黃風怪大戰,八戒去尋他,一路喊著“猴哥,猴哥”;一定記得唐僧夜補虎皮裙,記得一抹殘陽里師徒四人漸行漸遠的身影。所以在2011版《西游記》里看到悟空張口閉口“我師父教導我們說”,八戒賊兮兮地稱贊師父“真是一身好皮肉啊,哪天我們自己吃了,也省得妖怪惦記”等《武林外傳》式貧嘴的時候,一定鼻子都氣歪了。

2011版《西游記》是一卷龐雜的世相。它辟出篇幅大寫八戒與高翠蘭的情深意重、奎木狼星與天女侍香的人間恩愛;選了漂亮姑娘出演身世坎坷的白骨精、為報恩在塵世苦等唐僧300年的白鼠精。曾經正邪兩立、善惡分明的價值判斷在新版中呈現出多元離散的取向。曾經所有妖怪是同一個妖怪,他們面目可憎,動輒喊打喊殺實則寂然無聞;而當妖怪也有了人性,這就不再單純是一個西途遠道降妖伏魔的故事。它更近于這世界的真相,人、神、妖的截然分野讓位于立場混雜的多方喧嘩,無意中揭露的是義的漸隱與情的泛濫。

名著本來就是多義的,它于千百年里折射出每個時代的鏡像,迎來日出送走晚霞,25年是一個輪回,劇里劇外的你我都已跋涉千山萬水。

中外

2004年美國拍攝的The Monkey King酷似一款東方主題的RPG游戲。美國青年尼克受觀音點化,開啟尋找吳承恩、保護《西游記》手稿、拯救世界之旅。令人深味的是影片中幾句臺詞:“幾百年來,人們拜讀您的著作,孩子變得懂事、勇敢,成年人學會遵循內心、反抗不公,您的文字被譯成多種語言為世人所享有……”影片中充滿天馬行空的中國意象,如會說話的兵馬俑,言必稱“子曰”的大反派,《西游記》手稿的中國紅封面上印著金色的龍,但其對《西游記》的基本判斷是美式的,“遵循內心、反抗不公”是西行前的“美猴王”(The Monkey King),非唐僧之徒“孫悟空”,且他只是主人公的幫手之一。雖然原著中他的所作所為大體符合美國電影中常常指涉的個人英雄主義價值觀,但很顯然,文質彬彬、多情而富于正義感的尼克比他更接近美式英雄理想。

1978年,為紀念中日邦交正常化,日本拍攝了最早的《西游記》電視劇此版本中的唐僧由女性反串出演。乍一看匪夷所思,但熟悉上世紀80年代引入中國的日本動畫片的觀眾一定不難理解,動畫片中眾多終日殺伐的勇士背后均有一位真善美的女性作為精神領袖,是為大和民族“櫻花與刀”的美學倫理。日籍《西游記》以師徒四人識破無字經書再度踏上征程作結,因過于脫離原著而在中國禁播并曾受到六小齡童客氣的拒斥。而它對原著性別感的喚醒卻暗中指向在構建人物關系時,中日文學影視作品創作理念中的某種契合。

(編輯:子木)