藝術品拍賣的風險分析

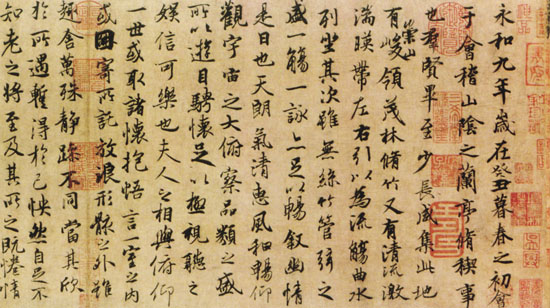

上圖:王羲之《蘭亭序》,選自由中國書法家協會、中國藝術研究院中國書法院主編,榮寶齋出版社出版的《人類非物質文化遺產代表作——中國書法》一書。

在投資藝術品的過程中,始終有風險伴隨。2012年春拍大幕將啟,并將向理性、有效性回歸,大家渴望一個健康的常態市場,這就更加需要懂得如何規避藝術品拍賣中的諸多風險。

講到風險,在過去30年中始終是收益大于風險,這讓人們反而把它作為另外一種風險對待,認為是一種交易機會的風險。從不值錢到值錢,再到特別值錢,這30年是我們買藝術品最好的時機,如果2009年之前沒有很好地把握住這個機會,實際上是喪失了一個非常珍貴的交易機會。2009年市場發生了很大變化,我們遇到了億元時代的行情,把市場推到了一個高峰,實際上這時風險已經出現了。去年秋拍時市場有一點寒意,也說明市場給大家一個提示,確實風險可能已經大于收益了。

究竟誰有鑒定話語權?

在具體交易當中,我們經常遇到一些技術性風險,最主要的就是鑒定。

提到鑒定,就有一個鑒定權的問題。我粗略列了一下,大概有5個方面的話語權:法院、行政主管部門、學術機構、市場、個人。這其中,很大問題是鑒定權的分散。我們在不同語境下、不同環境中,在確定相信誰的情況下才能夠去討論這個問題。誰有話語權,或者誰在某一個范圍里面有話語權,他就是鑒定人。你到了法院,當然是法官有話語權;到了文化管理部門,當然是官員有話語權;到了學術機構,當然是學術權威有話語權;在市場里面,錢就是話語權;當然到畫家家里,話語權就是畫家,畫家去世了,他的家屬就是有話語權的人。所以,在不同場合擁有話語權的人是不同的。

藝術品鑒定應該遵循的是藝術科學,是以藝術經典為標準的。首先,要看一件藝術品到底有沒有文化價值。《蘭亭序》有極高的文化價值,哪怕是臨摹的在市場上也認為很值錢。其次,還有其他的科學方法作為補充,包括文獻、傳承、歷史記錄,都是非常有利的佐證。過去我們一直認為懷素《自敘帖》由于“雙鉤填墨”是復制品,但臺灣“故宮博物院”對其用100倍放大鏡觀察后并沒有發現“雙鉤填墨”,起碼推翻了這一觀點。學術研究是在不斷趨向于真實,因為畢竟我們不能還原到歷史的那一刻,不能穿越,只能是趨向于真理、接近于真理。所以我們不主張學術鑒定只能一家言,我認為百家爭鳴是可以的。

為什么社會公眾不肯把鑒定權給畫家?因為畫家本身是利益相關人,涉及私利就不能作為公正的判斷人。從這兒出發我們也就知道,社會公眾也一定不會把鑒定權交給拍賣公司,因為拍賣公司也是利益相關人,只要有利益的地方就很難相信它是公正的。

市場中所謂的鑒定,充其量是有償咨詢和無償咨詢。如果你針對這種咨詢鑒定意見去購買藝術品,并因此做出了決策,是沒有人賠償你損失的。市場交易往往是定而后鑒,其中的風險很多是無法預知的,市場上的鑒定意見就是“信不信由你”,所以這種鑒定在大多數情況下其實可有可無,更像是疑似的認可。

(編輯:子木)