評說林兆華戲劇邀請展:提供超越戲劇本身的思考

12月13日,在《伊凡諾夫》首演開始前,任該劇導演和主演的濮存昕心里很沒底:“很擔心,一直問自己這真行嗎?”作為2011林兆華戲劇邀請展的最后一個展演劇目,由林兆華、濮存昕聯合執導的話劇《伊凡諾夫》12月13日至18日在首都劇場上演。演出兩場后,濮存昕懸著的心才放下來了,“作為壓軸戲,我們沒有太丟臉。”

作為契訶夫劇作《伊凡諾夫》的中文翻譯,著名戲劇理論家童道明看了演出后有些出乎意料,“舞臺呈現比我翻譯劇本時感覺更豐富”,讓他更加驚喜的,是《伊凡諾夫》吸引了老中青三代觀眾前來觀看,“這種現象不常出現”,“現在戲劇的創作者和觀眾以青年為主,所以之前我擔心可能沒有老年觀眾來看,當我看到很多中老年人走進劇場時,感覺心里很溫暖。”

這讓童道明對當下的戲劇環境有了信心,堅信“戲劇是有生機的”。他回憶十幾年前戲劇的慘淡:“1998年林兆華導演的《三姐妹·等待戈多》演出時,演員們在舞臺上對著空蕩蕩的劇場問觀眾‘這戲怎么樣’?觀眾說‘不怎么樣’,就是這樣尷尬的局面。”今昔對比,童道明欣慰于“十幾年來我們的戲劇有了進步,這個進步就是觀眾的成長。”

對于目前的戲劇發展形勢,著名戲劇評論家林克歡也很看好,“總得來說不錯,大量的制作團隊和作品在出現,即使存在著通俗搞笑的商業戲劇,也還是一個好現象,先把觀眾吸引到劇場再說。”他認為商業戲劇有其存在的合理性,“現代人生活壓力大,心情苦悶,進劇場想哈哈一笑釋放壓力也情有可原,但是更多有知識的觀眾有更高的要求,他們想看能觸及人靈魂的深刻的戲,在這種情況下,林兆華戲劇邀請展就顯得非常重要。”他很慶幸北京有林兆華等藝術家的存在,讓觀眾還能看到不是奔著錢去做的、有深度的戲劇作品,“有他們的存在,我們會看到另一種戲劇。”林克歡說。

在2011林兆華戲劇邀請展的10部展演作品中,林克歡最喜歡的是德國戲劇《在大門外》和《伊凡諾夫》。在他看來,《在大門外》是德國知識分子用本民族最難以忍受的東西在永遠提醒觀眾,讓人們記住二戰這段黑色的歷史。至于《伊凡諾夫》,他很稱贊濮存昕的表演,“這部戲最值得看的是濮存昕,他的那種姿態和一些細微的動作,把人物內心的痛苦以及跟整個環境的格格不入,完全表現出來了。”“只要你走進劇場,一定會有這個感受:契訶夫的劇作,加上林兆華和濮存昕,這一晚對你來說就是享受。”

在北京人藝導演、劇作家李六乙看來,《伊凡諾夫》等劇,讓人看到了西方戲劇深邃的思想,“這正是現在我們的戲劇缺失的,我們說如今戲劇不存在了,就在于戲劇的思想消失了。”他認為,在藝術形式的探討上,全世界的戲劇都是該玩的都玩了,已經走到了瓶頸,到最后較量的還是思想,而不是藝術手段有多么豐富靈巧,“思想就是你對世界和人的認識,這是無窮盡的,比如《在大門外》,就是德國人對生命和戰后人的命運的反思。”“林兆華戲劇邀請展為‘未來的戲劇應該怎么樣’提供了很好的詮釋,其實觀眾也需要這些。”李六乙說,“所以邀請展的意義超過了這個展本身,給做戲的人提供了超越了戲本身的思考,這個思考對中國當代戲劇很重要。”

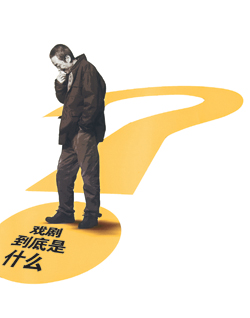

做了幾十年的戲,導演了約70部作品后,林兆華將2011林兆華戲劇邀請展的主題定為“戲劇到底是什么”。邀請展的宣傳海報上,是一個大大的問號,林兆華站在問號上,低頭竊笑。這樣的一個主題,連濮存昕一開始都很疑惑:“怎么會這樣問呢?好像就大導您知道戲劇是什么似的。”但他隨后就理解了林兆華:“其實他也在問他自己,他也沒有答案。這種質疑的態度挺厲害的,是在永遠懷疑既定形成的東西。”“比如在排練《伊凡諾夫》的過程中,我們都在猜大導,其實他也在猜他自己,質疑他自己。”

濮存昕認為質疑是一種非常高貴的生活方式,“有時候我們真得問為什么,面對當前中國的文化環境,也確實該問點什么。”“在文化大發展大繁榮的背景下,我們不應該只是呼吁政府的政策和資金支持,還一定要問:我自己應該怎樣去面對這個機遇?”他坦稱從林兆華那里學到了很多東西,是他在別處學不到的,他用兩句話劇對白概括兩人之間的關系:“你是怎么成為你的?”“你是怎么把我塑造成我的?”

在今年邀請展的10部作品中,包括了一場戲曲演出《尋源問道·裴艷玲》和一場天津傳世鼓曲演唱會。11月26日至27日,著名戲曲表演藝術家裴艷玲將昆曲、河北梆子、京劇帶到了首都劇場的舞臺。12月8日,天津市曲藝團在首都劇場演出了京韻大鼓、河南墜子、梅花大鼓等。在邀請展即將收官時,有記者和林兆華進行了以下的對話,“在戲劇邀請展中加入曲藝,可能會讓觀眾產生不倫不類的感覺。曲藝算是一種戲劇嗎?”“我對中國的說唱藝術和戲曲由衷的崇拜,我的戲劇創作也受益于它們。如果追溯我的戲劇繼承的傳統,就是在這里,而不在斯坦尼。”“這幾場演出觀眾都不多,您失望嗎?”“不失望,誰愛看誰看。”“那您不擔心票房嗎?”“擔心也沒用。”

林兆華仿佛就是憑著這樣的倔強和不愿過多解釋的態度,實現著他在藝術道路上的自我堅守和探索。林克歡解讀了林兆華為什么會邀請戲曲和曲藝參演,“它們是前戲劇,是戲劇之前的表演元素,是我們民族最寶貴的表演藝術遺存,當代戲劇在其中吸取了很多東西。你們仔細想想大導的戲,大量地吸收了戲曲、曲藝的東西,不僅是在美學上,也包括表現手段上。”在他看來,排了六七十部戲后,林兆華還是在捉摸和探索“戲劇是什么”,“既然他要非常執著地追求這些,就不會在乎票房是否成功,這一點在我們看來恰恰是非常珍貴的。”

導了約七十部戲后,林兆華提出了“戲劇到底是什么”的疑問

(編輯:孫育田)