行走在東西方的舞者——訪加拿大文蔚舞蹈團創辦者王文蔚

王文蔚 生于西安。1989年畢業于解放軍藝術學院編導系,1991年在加拿大溫哥華Simon Fraser大學現代藝術系求學,之后加入Judith Marcuse現代舞團,他曾出演加拿大國家電影協會拍攝的舞蹈電影“第二自然”。從1998年開始,他為加拿大知名舞團編創作品,2003年創辦文蔚舞蹈團。作為加拿大藝術委員會長期支持的藝術家,他的作品《三寸金蓮》獲Isadora最佳編導獎、《雪》獲得加拿大克利福德編導獎。

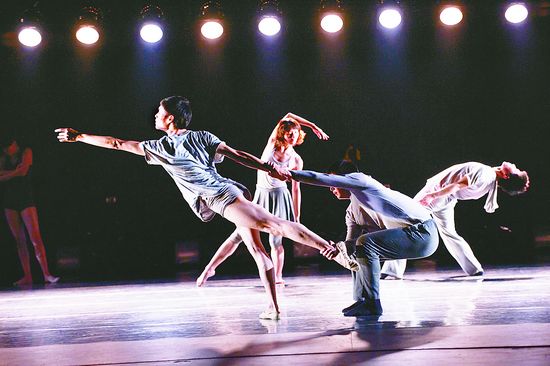

現代舞劇《彼岸》劇照

用百度搜索“王文蔚”會發現,今年7月,在某留學咨詢公司的網站上,一個想去加拿大深造的學舞蹈的中國學生在線咨詢:“我的前輩王文蔚當年在加拿大西孟菲沙大學的現代藝術系就讀,我想了解下這個系。”“前輩”人物王文蔚,是一個在加拿大從事現代舞創作的華裔舞蹈家。他是加拿大文蔚舞團的創始人,多部作品在加拿大獲編導獎,其作品融合西方芭蕾、現代舞和中國傳統文化。近日,由他和北京現代舞團藝術總監高艷津子合作創作的現代舞劇《彼岸》在國家大劇院演出,他帶著舞團的演員們回到中國,記者借此機會采訪了他。

20年,從此岸到彼岸

“我們總覺得彼岸好,對岸的草似乎更綠,但我在加拿大生活20年后發現,其實沒有絕對的好與壞,不論在哪個國家,人們都在追求夢想,為更好的生活打拼,其間都有掙扎,這些是全人類共通的。”談及這次演出的作品為什么叫《彼岸》時,王文蔚的感嘆已經超越了作品本身。由中加兩個舞團合作帶來的這個現代舞劇,在他看來,就像是兩個舞團站在不同的岸上,中間隔著遼闊的大海,互相之間有距離但也有對望和呼應。

20年間,王文蔚在加拿大從一名現代藝術系的學生成長為知名舞蹈家,這是一個怎樣的過程?他告訴記者,當年從解放軍藝術學院畢業后去加拿大求學,他的初衷是多學點西方和現代的東西,但去了以后發現實踐比學習更重要。所以當Judith Marcuse舞團招生時,他就去考試,順利進入該舞團做演員,隨后又進入加拿大BC芭蕾舞團。這在他看來是一個很好的學習的過程,“跟著西方舞團排練,學習他們如何思考、編舞、運作”。

2000年對王文蔚來說是個轉折點,這年他編導的作品《雪》獲克利福德舞蹈編導獎,該獎項是加拿大最重要的兩項舞蹈編導大獎之一,王文蔚是近30年來第一個獲得此獎項的亞洲人。這之后,很多舞團開始邀請他編舞。然而,在編舞的過程中,他發現:作為一個東方人,他的作品里會有東方色彩,但和西方舞團合作時,“需要不得不靠近他們的方式”。“不如我自己成立一個舞團,給自己創造一個空間,這樣可以用我自己的語言做我自己想做的作品。”就這樣,2003年,加拿大文蔚舞團成立。一個來自東方的創始人和編導與一群西方演員合作,創作的作品在加拿大各城市巡回演出。

個人化的東方視角

到了加拿大后,那里的雪誘發了王文蔚的興趣,“白茫茫一片,蘊含著自然純凈的美,那時候,我才突然明白中國潑墨畫的意境。”這讓他感嘆,“當我們在自己的國家時不一定這么了解自己的文化,反而是當你離開后才會真正理解和領悟。”這個經歷和感觸,使他創作出作品《雪》。

身處異鄉的東方人身份構成了王文蔚創作時的東方視角。他作品的選材也多源于這種視角以及他本人的生活經歷,就如他自己所說,“有個人的生活經歷,才有個人的語言和風格。”他的作品《三寸金蓮》《一個人》《男性的呼喚》等,都基于此。

以《一個人》為例,這是一部他自己表演的獨舞作品,帶有自傳性質。他向記者回憶:“剛到加拿大時,特別奇怪,每天晚上做夢夢見的事情全是國內的,醒來后發現自己是在國外。起床后去上班,面對的全是外國人。總有一種黑白顛倒的感覺。”在《一個人》里,他通過在舞臺背景上展示自己小時候看過的中國電影來表現自己的夢境,而醒來后的現實是用舞蹈形式表達他的獨白。

作為一個華裔舞蹈家,王文蔚的優勢和獨特還在于,在作品的形式上實現中西結合。中國元素在他的作品中無處不在,比如太極、武術、京劇等,而這些又和西方現代舞的創作觀念相融合,同時,他的合作對象也是西方人:音樂創作是意大利人,燈光設計是蘇格蘭人,服裝設計是英國人。

他的新作品已在創作中,將于2013年到2014年在加拿大巡回演出,關注和探討的是人與狗、人與人間的關系。創作靈感源于在加拿大的街頭很多年輕人都牽一只狗,他認為“特別有意思”。他說:“一部好的現代舞作品都有一個命題,都是對人性及其他問題的探討,如果為了舞蹈本身而創作就不要去搞現代舞。”他認為現代舞的首要任務不是講故事,而是以畫面為主:“看舞蹈就像看畫面,畫面感不夠的話,觀眾會看不懂。”同時也要在創作過程中留下空間,讓觀眾去感受。

如何創新是最大壓力

“非常繁榮,什么樣的都有。”當記者問到加拿大的現代舞創作環境時,王文蔚介紹,加拿大有很多現代舞團,僅溫哥華市就有30多個。這些舞團在嘗試藝術表達的各種可能性:電影手法和多媒體的運用,舞蹈和戲劇結合等,演出場所也不局限于劇場,擴展到了森林里、廣場上、馬路上甚至房頂。“他們把藝術打開了,思考的是藝術怎么才能做得不同。”

在加拿大,所有和現代藝術相關的純藝術都可得到國家贊助支持,比如歌劇、芭蕾舞、交響樂、戲劇、現代舞等。文蔚舞團目前也受政府資助,生存沒問題,這在王文蔚看來很幸運,“能做自己想做的藝術”。他介紹,文蔚舞團每年會向政府提出申請,由藝術家們組成的評審團會最終決定資助對象和金額。但這種資助也并非唾手可得,就像王文蔚自問的:“你是一個中國人,他們為什么要贊助你?”他認為能獲得資助和他創團之前在加拿大10年的經歷和積累有關。“之前我和加拿大本土的藝術家合作過,獲過舞蹈編導獎,他們的藝術界都看過我的演出、知道我的名字,所以當我申請經費時,才會批下來。”

在一個不迎合商業的創作環境里,王文蔚的壓力在于創作本身如何突破和創新,“在加拿大,每一部作品都要有突破、有新的想法,這樣才能保證舞團獲得經費,如果有一部作品不好,可能下一年的經費就沒了。所以壓力來源于創作如何體現藝術思維和見解,這種精神壓力還是很大的。”

2009年,王文蔚就曾帶著他的《三寸金蓮》回國演出。對此,他表示:“我在加拿大做現代舞,就是想讓西方人知道,中國的創作者也是有思想的。帶團回國演出,也是想和國內的藝術家們交流探討,告訴他們舞蹈可以表現很深的主題,可以探討很多深層次問題。”

(編輯:孫菁)