[中國藝術(shù)報]賀歲檔的新棋局如何雙贏?

《三傻寶大鬧寶萊塢》海報

《親密敵人》海報

“意外”的序曲

作為年度含金量最高、競爭最激烈的檔期,今年的賀歲檔已然拉開了戰(zhàn)幕。按照近年的慣例,每年從11月中旬到來年的情人節(jié)這兩三個月的時間屬于賀歲檔,而12月和元旦過后的1月又是賀歲檔中的“黃金檔”。賀歲檔如今已經(jīng)如“春晚”般成為中國觀眾認(rèn)知度最高的電影檔期,近幾年賀歲檔票房約占全年總票房的25%。許多重要的國產(chǎn)和進口大片會選擇在這兩個月放映,如2009年至2010年的《十月圍城》《孔子》和《2012》《阿凡達(dá)》,2010年至2011年則以《趙氏孤兒》《非誠勿擾2》《讓子彈飛》等國產(chǎn)大片為主。在這些“主菜”放映的間隙則是類型更為多樣的三四十部中小成本影片心存僥幸,甘當(dāng)“炮灰”。

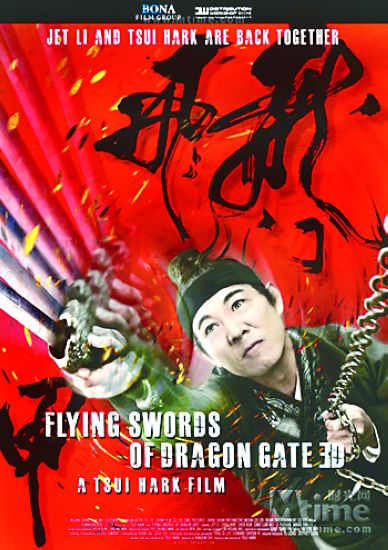

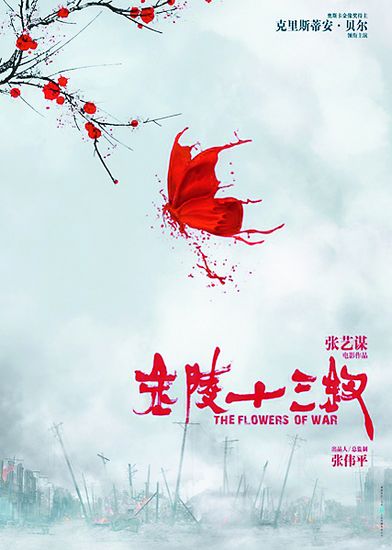

如果說2002年《英雄》改變了賀歲檔以馮氏喜劇片為主,開創(chuàng)古裝武俠大片引領(lǐng)中國票房的先河,至今古裝武俠依然是賀歲檔必不可少的佳肴。2007年《投名狀》《集結(jié)號》《長江七號》《大灌籃》等4部過億大片把賀歲檔帶入大片爭霸的時代,自此每年賀歲檔總要有幾部知名導(dǎo)演的大制作上演“擂臺賽”,今年最為引人注目的就是張藝謀的《金陵十三釵》和徐克執(zhí)導(dǎo)的《龍門飛甲》。兩部影片的制作團隊在公映之前已經(jīng)“劍拔弩張”、“摩拳擦掌”,甚至“擦槍走火”,如兩部影片出品方新畫面與博納的“炮轟”與對罵不斷,不過,對于即將公映的影片來說,任何是非都可以起到絕佳的營銷效果。

從往年的經(jīng)驗來看,帶動中國電影票房節(jié)節(jié)升高的還是大片,中國電影產(chǎn)業(yè)依然遵循二八定律,即20%的大片創(chuàng)造80%的電影票房,因此,盡管大投資、大制作、大明星的大片蘊含著巨大的風(fēng)險——一旦票房失敗將血本無歸,但是超額的回報率總能誘惑大資本“再賭一把”。而拉開今年賀歲檔大幕的兩部古裝武俠片《楊門女將之軍令如山》和《鴻門宴傳奇》卻遭遇到往年從未有過的挑戰(zhàn),這就是在今年才被“發(fā)明”出來的“光棍節(jié)”檔期上映的小成本影片《失戀33天》。這究竟是特例中的特例,還是中小成本影片的春天到來的暗示,抑或是大片時代的“終結(jié)者”?

《龍門飛甲》海報

《金陵十三釵》海報

《飯局也瘋狂》劇照

接誰的地氣,誰就來買單

顯然無論是電影研究者,還是從業(yè)人員都還沒有走出“失戀”的陰影。因為人們早就對國產(chǎn)大片“心有怨言”,正如自《英雄》始,古裝武俠大片上映之后的典型景觀就是“惡評如潮,票房如潮”,形成了“越看越罵,越罵越看”的“良性”循環(huán),所以好看又賣座的國產(chǎn)電影并不多,像《阿凡達(dá)》那種“身心統(tǒng)一”的大巨片就更少。尤其是今年自《讓子彈飛》下線以來,無論是4月份上映的古裝大片《關(guān)云長》《戰(zhàn)國》《倩女幽魂》,還是暑期檔上映的《武俠》《畫壁》,不僅沒有達(dá)到預(yù)期的票房,而且口碑也不好,在這個意義上,僅憑地毯式宣傳來吸引觀眾的《英雄》《滿城盡帶黃金甲》時代已經(jīng)終結(jié)。與這些沒有炸響的“啞彈”相比,今年另外一個新現(xiàn)象就是從情人節(jié)檔期公映的《將愛情進行到底》開始,《觀音山》《最愛》《鋼的琴》等文藝色彩濃厚的中小成本影片卻獲得了良好的口碑,并取得了一定的票房。這些都體現(xiàn)了當(dāng)下影院觀眾觀影心態(tài)的成熟,或者說,“群眾的眼睛是雪亮的”,那些“口碑差”又想蒙混過關(guān)的影片將會“血本無歸”。

在這些中小成本影片中,票房過3億的《失戀33天》所具有的標(biāo)識意義不僅在于切合當(dāng)下都市年輕人的現(xiàn)實生活,更重要的是中國電影“終于”可以讓主流觀影群體“感同身受”了,因為當(dāng)下影院觀影群體中85%以上是這些都市白領(lǐng)和“小資”。也就是說,支撐中國電影產(chǎn)業(yè)的群眾基礎(chǔ)是這些青年觀眾,但是影院所放映的影片卻長時間拒絕講述他們的故事。在這個意義上,《失戀33天》確實接了“電影觀眾”的地氣。

從這個角度來說,馮小剛、徐靜蕾之所以能夠“紅旗不倒”,擁有良好的市場信譽,與他們的電影對于中國主流電影群體的把握是密不可分的。正如今年年初剛剛走紅的穿越劇女演員楊冪很快轉(zhuǎn)型大銀幕,也獲得了成功,這說明喜歡穿越劇的青年觀眾與影院觀眾是高度重疊的。因此,接誰的地氣,誰就來買單,這才是硬道理。

《傾城之淚》海報

《大魔術(shù)師》海報

《深度謎案》劇照

有變化才有競爭力

《失戀33天》的意外“攪局”,顯然還來不及改變今年賀歲檔的基本格局。和往年一樣,今年的賀歲檔依然是大片逐鹿中原的戰(zhàn)場,從張偉平勇戰(zhàn)八大院線到廣電總局調(diào)整分賬比例,大片的制片方與院線的“硝煙”已近濃烈,其他港式喜劇片(劉鎮(zhèn)偉執(zhí)導(dǎo)的《東成西就2011》)、中式喜劇片(尚敬執(zhí)導(dǎo)的《飯局也瘋狂》)、青春片(《賽車傳奇》《翻滾吧,阿信》等),以及兩部口碑不錯的“批片”《深海之戰(zhàn)》和《三傻大鬧寶萊塢》將很難成為“黑馬”。不過,從已經(jīng)上映的《鴻門宴傳奇》中或許可以看出賀歲檔大片的新變化。

相比《楊門女將之軍令如山》“步”了今年上半年其他古裝大片的“后塵”,《鴻門宴傳奇》還算可圈可點。簡單地說,從《英雄》《十面埋伏》《無極》《夜宴》《滿城盡帶黃金甲》到2010年上映的《狄仁杰之通天帝國》《劍雨》都在講述相似的故事,就是“成者為王,敗者為寇”,而且是“強者為王,弱者/反抗者為寇”的故事。與《阿凡達(dá)》《猩球崛起》等好萊塢式的大片截然相反,好萊塢大片的基本敘事邏輯依然是弱者、弱小、弱勢群體戰(zhàn)勝強者、入侵者、強勢群體。不僅如此,這種國產(chǎn)大片所講述的刺客/弱者心悅誠服地臣服于強者的故事,一方面呈現(xiàn)某種社會秩序的不可反抗性,另一方面,一種敵我邏輯被消弭,正如《關(guān)云長》中的曹操與關(guān)云長更像惺惺相惜的兄弟,這就造成影院觀眾需要同時認(rèn)同強者和弱者而處在一種悖謬的狀態(tài),從而造成敘事邏輯的混亂和荒誕,暫且不討論這種狀態(tài)本身是不是當(dāng)下文化的癥候所在,結(jié)果就是國產(chǎn)大片很難像好萊塢電影那樣既實現(xiàn)美國的主流價值觀,又獲得高額票房。

《鴻門宴傳奇》從某種程度上說也在處理相似的命題,就是勝利者與失敗者的故事。有趣的是,從影片一開始,張涵予所扮演的張良就打斷了這種劉邦如何打敗項羽的“教科書式的講述”,并最終呈現(xiàn)了權(quán)力如何使兄弟相殘,如何讓勝利者悔恨不已的故事。按照范增的說法,這盤棋沒有贏者。但恰好是這種兩敗俱傷,扭轉(zhuǎn)了國產(chǎn)大片對于權(quán)力的一元化想象,讓觀眾看到“一將功成萬骨枯”的代價,而不是像《英雄》中的無名為了成就“一將”而心甘情愿去做“骷髏”。在這個意義上,這部影片實現(xiàn)了商業(yè)大片的基本價值,就是其敘事邏輯可以被主流觀眾所接受。

希望這不是一個例外,而是今年賀歲檔的主旋律。

(編輯:偉偉)