力群的故鄉

山西靈石王家大院,力群美術館就設在其中的一個院落里

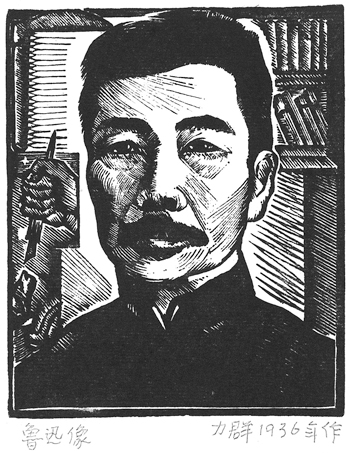

魯迅去世的當天,正是作家蕭軍通知了力群,并帶他到先生府上,親為魯迅畫遺像。

樸素是力群藝術的最大特點,也是我們現在相對缺少的藝術元素。

人類進步總是伴隨著舊事物的消失,那么,營養力群的故鄉,這土地上的人們,如今在哪里,他們扛著麻袋里的錢,到處尋找新的住址時,我們的文藝筆觸,跟上他們的腳步了嗎?我們的文藝,到達這生活,也是時代的最深處了嗎?

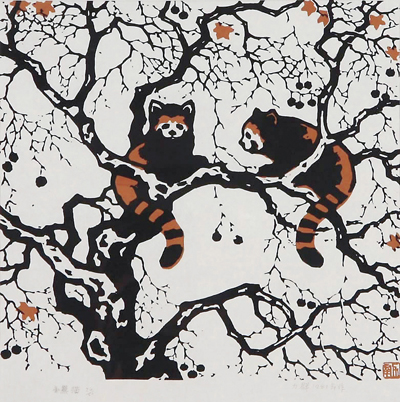

小熊貓

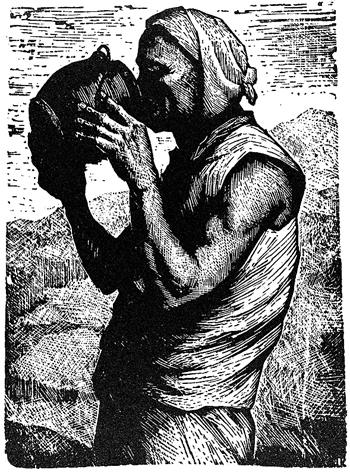

飲

魯迅像

新年一過,版畫藝術家力群就是百歲老人了。在延安文藝座談會的參會者中,他是為數不多的健在者之一。2011年深秋時節,為拍攝電視專題片《百歲力群》,我與攝像師,動身前往太原,又轉道靈石,去尋找力群的故鄉。

1912年,力群出生在山西省靈石縣仁義鎮郝家莊村。15歲,力群考入太原的一所中學,幾年后,又考入杭州國立藝術專科學校,即今日的中國美術學院。在那里,力群直接受到魯迅先生的指導,開始了版畫之路,也即他的革命之路。延安文藝座談會之后,他的創作更是以中國農民為對象,故鄉生活構成力群創作的重要源泉。——“我是農村出身,我對農村生活很熟悉。”在北京昌平的一個普通院落里,輪椅上的力群接受我們采訪時,開場便這樣說。

從太原到靈石,是高速路,需三個小時的車程。進入靈石縣城,已是傍晚,我們驚嘆,這里已完全是一座現代化中型城市!貫城而過的靜升河是汾河的支流,它映出兩岸燈火的五光十色,住宅樓與商業街區呈現出規劃過的精心。帶我們的司機指著周圍的車輛說:“看,都是豪華車。”我知道,晉商大院中,最大的王家大院就在靈石,而王家大院對面的山就是綿山。旅游事業的發展,外界對靈石的影響,短短幾年,這里的變化翻天覆地!

接待我們的縣委老張卻說,靈石不是最富的,全年國民經濟收入也就幾十個億;真正富的是孝義、興縣、柳林等,有些已超出官方統計的全國百強。哦,這富裕正是來自山西有名的資源:煤。靈石的礦藏不僅有煤,還有鐵礦、鋁礦等,目前靈石是以煤炭煉焦作為主要項目,煉焦產生大量的廢氣,使得空氣質量有所下降。靈石縣在城市開發時,吸取了其它城市的意見,規劃性地將南關區作為工業園區。老張介紹說,力群美術館最初是由一個當地個體經營商出資興建的,去年由縣委收回,布置在王家大院內的一個院落內。力群先生捐獻了他幾乎所有的美術作品。

“逍遙橋是我每天必過的,過去的橋很危險,直到我離開家鄉很多年了,家鄉人才重修這座橋,并且要我為橋題名。”——這是力群的回憶。有趣的是,到達了逍遙橋,我卻一直在想,力群一生,幾乎沒有一時的逍遙。力群早期作品中有一幅《三個受難的青年》,敘述的是真事。“九一八”之后,魯迅向尋求進步的美術家介紹德國的珂勒惠支,油畫專業的力群與大學同學由此成立了木鈴木刻研究會,開始中國式的版畫創作,也由此,被國民黨關押入監獄。與他一同關押的是另外兩名同學,其中一名就是魯迅經常提到的曹白,曹白與力群一生結為生死之交,出獄后,介紹自己的妹妹與力群結為伉儷。而魯迅去世的當天,正是作家蕭軍通知了力群,并帶他到先生府上,親為魯迅畫遺像。現在,已很少有人知道,魯迅去世時的遺像正是力群所作。1940年,力群進入延安,擔任魯藝教員。1945年,抗戰勝利后,力群到山西興縣,當時的晉綏邊區駐地,主編《晉綏人民畫報》。

“我一生從事版畫,感謝兩個人,一個是魯迅,他為我指明版畫之路;另一個人是毛主席,他的講話指明了文藝為工農兵大眾。沒有這兩點,就沒有今天的版畫家力群。”——電視片的采訪中,力群對著鏡頭這樣說。

令我們想不到的是,力群盛贊的逍遙橋,今天也將不再是兩岸百姓的通途。連力群本人也想象不出,生活發生著怎樣的變化!因為包括郝家掌在內的左近鄰村即將全部拆遷,成為一個即將建成的大型鋁礦。郝家掌在未來鋁礦設計中,是尾礦處理地。逍遙橋將可能最大程度起一個貨運之用。據說鋁礦是高度污染物,這一帶環境將不宜人居住。我們過逍遙橋,看到周圍的村莊已經大多被夷為平地,村莊已消失,沒有了田野與房舍,殘磚碎瓦間,起重車正平整地面。遼闊的廢墟掩蓋了過去的農家。這里的農民失去了土地與故園,他們得到政府與鋁礦出資方的一份相對不菲的房屋財產賠償金,舉家離開,去別的地方另謀生路。老百姓描述這一帶的人非常形象,說他們用麻袋背著拆遷補貼的錢,到處尋不到住的地方。中國城鎮化的腳步,在這里,我們尋到貼近的景況。逍遙橋,此刻琢磨,這逍遙別有一番意味。

逍遙橋往里,就是硬土質的山路了,路邊是懸崖,是溝地的河漕。汽車走在這山路上,力群的侄孫女告訴我說,力群的家人,尤其是洋女婿前些年回過村莊,走在這里,都驚呼危險。在村口,我們看到有著交警檢查,問明才知道,是這一帶的農民知道要拆遷,而拆遷所給的補貼是按照房屋面積來結付,大家就不約而同在院里的角角落落重修新屋,當院建新房子,這樣,就能多得拆遷費用。為防止這種行為再度發生,郝家掌村村口布了交警,不準當地人再往里運送建材物資。唉,這種農民的智慧叫人透出一絲無奈。中國一些農村正在消失,這里,我看到了。

拆遷前的郝家掌,力群的祖居還在。是一座磚石結構的整院子,二進門,木垂花門,花鳥草蟲的雕花已脫落了油彩。小院一進偏房四間,二進,是正院,正房三間,偏房又是四間。靠西的一間正房便是力群出生之所。久未人至,院中枯樹與雜草相繞,一派頹敗的蕭瑟,攝像師卻是找到靈感,因為那天太陽光很好,照在這些荒草凋枝上面,一些破瓦罐、一些舊農具,呈現出美學的另外意義,他說我們在搶拍中國農村。在村里,我們還拍到上世紀70年代力群親栽的加拿大白楊,很多株,在河漕,在溝里,高高直直,沒有旁枝,直穿云空。

全國解放后,力群參與籌建了山西省文聯,很快又調至中國美術家協會工作。他的最好作品是延安和這個時期的。延安時期有《飲》堪稱版畫精品,為英國博物館收藏。這時期有《北京冬雪》,為俄羅斯藝術館收藏。但位于朝內大街一個小單元里的力群一家,卻在十幾年后遭遇了“文化大革命”的沖擊。力群平生個性倔強,為避批斗與折磨,他向組織提出回老家當農民的要求。

1970年,靈石郝家掌,力群老家這個小院竟然又一次成為自己棲身之所。他遷回村莊,住進小院。這時的力群又如何的灰心呢?沒有人知道。他在村里成立了林業隊,開始帶領農民在山間溝渠種樹,他的妻子劉萍杜,隨他到延安入黨、學習、當戰地護士,而逐漸成為一名知識女性,這個時候,也隨他一同回到小山村,過起了農民的生活。近60歲的力群,居然與妻子商量,在村里離祖居不遠處,又新辟四間窯洞!他根據溝渠地理,引進加拿大樹種,栽種了那么多的加拿大白楊。也是在這一段時間,妻子終不堪勞動重負,死于腦溢血,過早地離力群而去,安葬在鄉村的黃土。有一天,力群坐在自家門墩上,與侄媳說:“唉,我現在就好比是一只孤雁啊。”——那天,力群侄媳回憶著這話,我一下子被擊中,我聽出力群在心底的哭泣,這是一位對世界、對藝術、對親友披肝瀝膽的人啊!在郝家掌,這一次,力群待了7年!直到“四人幫”粉碎。

陪同我們的鄉親們要我們翻越已經被拆遷斷路的一條溝底,去尋找一口古井。他們說晚年力群每次回老家,都要人攙扶著來看這口井,來看這道溝。溝里也是接連種著的加拿大白楊,如今早已成材,挺立在北方的深秋。井水是山泉水,無論季節,不減不溢,漾著微甜。我問,這是供全村吃水的井嗎?回答是。我駐足井邊,百感交集。這水,營養一方村莊,也自始營養著力群的藝術啊!民國元年出生的力群,以今天的百歲之身,參與、見證了20世紀波瀾壯闊的中國革命,而他的生命之根,一直就是在這里。1977年,力群平反,離開郝家掌。他調至太原工作,擔任新成立的山西畫院院長,一直到退休。

采訪力群時,他認真地為我講說他的作品,鄭重地說起《冬枝》,版畫中,汾河好像空無承載,只是略帶滯澀地緩緩流動,占主體的是一棵冬天的大樹,樹葉脫光了,但枝柯交叉,虬曲向上,疏朗的枝柯間,透出背景是土地與隱約的村莊。

2005年秋天,力群距今最晚一次回到郝家掌。這一天,力群美術館在靈石開館。中國美協副主席尼瑪澤仁陪同剪彩。這時的力群已是93歲,這一次,他沒有再能到溝底井邊,只是在小院里駐足,他拄著拐杖,默默呆了片刻,什么也沒有說,叫人推著輪椅離開。他對鄉親們說,他小的時候,門前的這棵大槐樹就是這樣的,枝繁葉茂,不知道這樹生長了多少年。

而這樹,也終于要被砍伐了。力群的故鄉將面臨它新的生長。力群的侄孫女告訴力群,力群說,哦,郝家掌也要拆遷了,他只是這平淡的一句。在郝家掌的土地上行走,我在想,人類進步總是伴隨著舊事物的消失,那么,營養力群的故鄉,這土地上的人們,如今在哪里,他們扛著麻袋里的錢,到處尋找新的住址時,我們的文藝筆觸,跟上他們的腳步了嗎?我們的文藝,到達這生活,也是時代的最深處了嗎?

《飲》《豐衣足食圖》《黎明》《選舉》《送馬》……在如今的中央美術學院,版畫系主任蘇新平捧出這些力群作品,他說,樸素是力群藝術的最大特點,也是我們現在相對缺少的藝術元素。

路過南關鎮,汾河在這里一路沿行。我耳邊不住響起那兒時的歌聲:“你看那汾河的水啊,嘩啦啦地流過我的小村莊”——歌唱家是山西籍的郭蘭英,寫這歌詞的同樣是山西籍的馬烽。這一條縱情于山西民間的汾河,為力群同樣深愛著的汾河,以怎樣的蘊涵,給中國文藝以活力!而它的水流,一樣在深秋的陽光下,閃爍出生動的跳騰。

為度平靜的晚年,2001年,力群離開太原汾河邊的居室,舉家搬至北京昌平的一所小院。這小院是力群所購,與兒子兒媳生活在一起,兒子兒媳也年歲大了,照顧他的起居。每年12月力群生日那天,故鄉人總是從很遠處趕來,為他做壽。小院里植物遍種,花開魚翔。從山西回來,在這里結束對力群先生的采訪后,我們站在院中,一株北方少見的獼猴桃樹,枝葉纏繞,碩果累累。

(編輯:偉偉)

| · | 魯迅對易俗社的關注與情誼 |