石柱礎(chǔ)里品讀歷史——以粵東南沿海地區(qū)客家圍屋內(nèi)柱礎(chǔ)為例

柱礎(chǔ),又稱為柱頂石、磉盤,其功能有三:荷載傳遞、防潮和裝飾作用。柱礎(chǔ)雖然是柱子的附屬構(gòu)件,但在外形上卻是獨立的。柱礎(chǔ)由于很接近人們的視線,又是一個相對獨立的構(gòu)件,成為工匠們施展技藝的好地方,于是就有了隨時代而變化的多種形制和雕飾,成為我國石雕藝術(shù)的一大門類。

在廣東東南沿海即今惠州惠東、惠陽和深圳龍崗一帶是全國唯一一處沿海客家地區(qū)。在該地區(qū)分布著數(shù)以百計規(guī)模大小不一、建筑年代不同、形式多樣的客家圍屋。這些客家圍屋多建于清代,是粵東北客家自明末清初始遷入這一地區(qū)之后興建的,是客家核心地域建筑文化在形成之后向外播遷發(fā)展的一個典型。

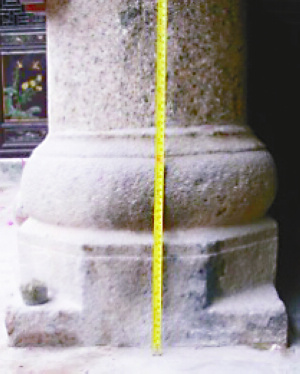

本地區(qū)客家圍屋內(nèi)柱礎(chǔ)的制作材料均是采用花崗巖,其外形由上而下大致可分為三個部分:柱質(zhì)、礎(chǔ)身、礎(chǔ)座(圖1)。本地區(qū)客家圍屋內(nèi)柱礎(chǔ)使用位置主要位于圍屋核心位置祠堂內(nèi)中堂大木梁架檐柱和金柱處、單開間中上堂欄桿罩處和中下堂屏門處。柱礎(chǔ)的形式豐富多樣,但這些形式多樣的柱礎(chǔ)基本都是某種形式的細(xì)節(jié)變化。這些柱礎(chǔ)大致分為鼓式、瓜楞式、四方式、花瓶式四種主要形式(圖2-圖5),其中花瓶式又可細(xì)分為圓形花瓶、四方花瓶和八角花瓶三種。

根據(jù)實地探勘,清代以來,柱礎(chǔ)的形式表現(xiàn)出較突出的時代特征。為縷析其發(fā)展變化規(guī)律,筆者將各時期圍屋內(nèi)柱礎(chǔ)形式按年代進行了分類統(tǒng)計。

經(jīng)過對各時期圍屋內(nèi)柱礎(chǔ)進行統(tǒng)計歸納,發(fā)現(xiàn)清嘉慶年間之前柱礎(chǔ)形式較為單一,多為鼓式柱礎(chǔ)(圖6-圖8)。相較于其它形式,鼓式柱礎(chǔ)的上段柱質(zhì)部較薄。鼓式柱礎(chǔ)的出現(xiàn)時間并不明確,大致到明代時開始成為民間一種流行柱礎(chǔ)樣式,這一形式柱礎(chǔ)在廣東客家地區(qū)比較流行。

至道光年間,柱礎(chǔ)形式日益豐富多樣,開始出現(xiàn)四方式、花瓶式等。其中四方式和花瓶式柱礎(chǔ)在當(dāng)?shù)厥褂幂^為廣泛,直至清晚期,這兩種柱礎(chǔ)類型都是當(dāng)?shù)刂A(chǔ)的主要形式(圖9-11,圖12-14)。早期四方式柱礎(chǔ)其層次較少,束腰較粗;而晚期層次豐富,多橫向向外出跳三次,礎(chǔ)身與礎(chǔ)座和礎(chǔ)質(zhì)部的束腰也更細(xì),這一變化與瓜式柱礎(chǔ)的變化特點一致。花瓶式柱礎(chǔ)亦是越往后期束腰越細(xì)。至道光年間,瓜楞式的柱礎(chǔ)開始在當(dāng)?shù)貜V泛流行(圖15-17),這一形式柱礎(chǔ)上所刻瓜之圖案有寓意瓜迭連綿、子孫萬代之意,故較受當(dāng)?shù)乜图胰讼矏邸?/p>

在珠三角廣府地區(qū)傳統(tǒng)建筑當(dāng)中四方式、花瓶式、瓜楞式和八角覆鐘式柱礎(chǔ)都是常見的柱礎(chǔ)形式。在珠三角廣府地區(qū),八角覆鐘式柱礎(chǔ)在明代與清初年間較為常見(圖18-19),之后較少見有該式柱礎(chǔ)。本地區(qū)則出現(xiàn)在清乾隆年間,且并不普及。四方式柱礎(chǔ)則是珠三角廣府地區(qū)清代一種常見的形式,它的變化也與本地區(qū)四方式柱礎(chǔ)變化規(guī)律一致,早期的層次不多,后期的層次豐富(圖20-21)。花瓶式柱礎(chǔ)和瓜楞式柱礎(chǔ)大約自康乾年間開始在珠三角廣府地區(qū)出現(xiàn)并盛行,而四方式、花瓶式和瓜楞式柱礎(chǔ)在本地區(qū)的流行時間大致是在嘉道年間后(圖22-24、圖25-27),在流行時間上較廣府地區(qū)表現(xiàn)出一定的滯后性。在形式變化上,珠三角廣府地區(qū)的柱礎(chǔ)也表現(xiàn)出越到后期柱礎(chǔ)的束腰愈趨明顯的特點。由此可見,本地區(qū)客家圍屋內(nèi)柱礎(chǔ)形式的變化主要是受到珠三角廣府地區(qū)的柱礎(chǔ)形式的影響。

另外,本地區(qū)存在的這種柱礎(chǔ)形式的演進并非是一種替代性的演進,而是一種層進式的演進。像前述鼓式柱礎(chǔ)直至光緒年間仍有使用,當(dāng)然其形式上出現(xiàn)了束腰更細(xì)的變化。還有四方式柱礎(chǔ),早期那種層次較少、束腰較粗的形式在清光緒年間仍然可以找到,這說明一些新形式柱礎(chǔ)的出現(xiàn)并沒有完全取代一些老式柱礎(chǔ),一些原有形式的柱礎(chǔ)仍會繼續(xù)使用,當(dāng)然其使用范圍已大大減小。這點與珠三角廣府地區(qū)的柱礎(chǔ)形式變化規(guī)律則有所不同,以四方式柱礎(chǔ)為例,到清代晚期,四方式柱礎(chǔ)均是那種層次豐富、束腰較細(xì)的,那種層次簡單,束腰較粗的柱礎(chǔ)已難覓蹤影,其演進表現(xiàn)出一種替代性的特點。

建筑構(gòu)件在歷史建筑的斷代中起著相當(dāng)重要的作用。因為石柱礎(chǔ)本身堅硬的材質(zhì)、抗腐蝕性強,在歷史建筑歷次維修中得以繼續(xù)留用的概率高。我們可以通過對已知建筑年代的柱礎(chǔ)這一構(gòu)件進行大量對比,從而較準(zhǔn)確歸納出這種構(gòu)件的時代特征。之后,在此基礎(chǔ)上便可去推測那些建造年代不詳?shù)目图覈莸拇笾陆ㄔ鞎r期。故柱礎(chǔ)形制研究對歷史建筑斷代有著重要的意義。

圖1大嶺鎮(zhèn)朝議第中堂檐柱

圖2崇林世居(嘉慶三年)

圖3會龍樓(光緒十二年)

圖4龍墩世居(道光年間)

圖5碧滟樓(光緒十九年)

圖6石狗屋(康熙八年)

圖7桂林新居(乾隆元年)

圖8正埔?guī)X(嘉慶八年)

圖9鶴湖新居(乾隆四十五年)

圖10吉坑世居(道光四年)

圖11榮田世居(光緒十四年)

圖12茂盛世居(道光年間)

圖13會龍樓(光緒十二年)

(編輯:單鳴)

| · | 蘆山地震震損國寶平襄樓 圍墻和石柱大面積倒塌 |