郭小川詩稿被指偽作 拍賣行稱無義務辨真偽

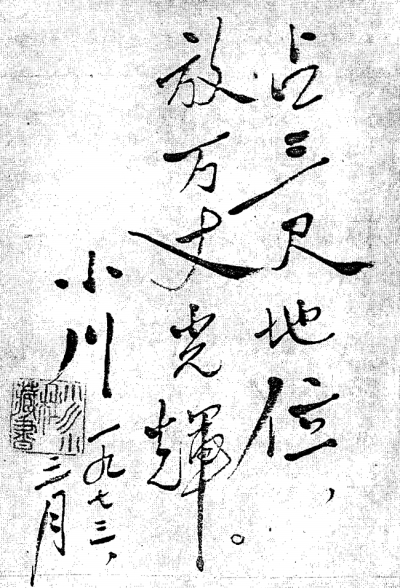

郭小川書法真跡 資料照片

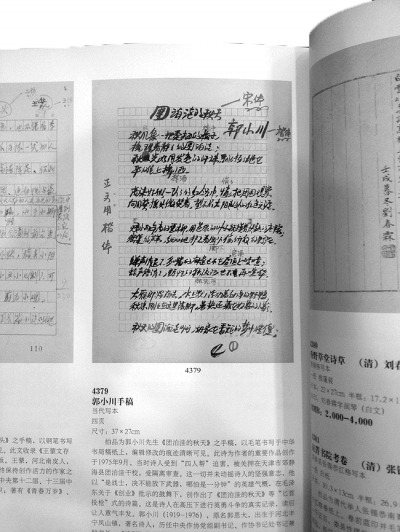

被指為偽作的手稿 資料照片

在昨天結束的北京雍和嘉誠秋季拍賣會上,一份據稱為郭小川《團泊洼的秋天》的詩稿被拍賣。郭小川是著名詩人,《團泊洼的秋天》為其代表作品,但郭小川之女郭曉惠表示,這件手稿是偽作,在拍賣前她曾告知拍賣公司,而對方堅持拍賣。

郭曉惠介紹,1975年父親郭小川在天津團泊洼文化部靜海干校接受審查。這一年秋天,友人劉小珊來信說:“我最喜歡北京的秋天,它不僅有著潔凈的高高的藍天,而且給人們帶來豐收的喜悅,唯其接近嚴冬,因此更富有生命力,不知團泊洼的秋天怎樣?”郭小川理解了信中的隱喻,帶著希望與興奮,以這一首詩作——《團泊洼的秋天》回了信。這首詩的原稿其實用鋼筆寫在信紙上,至今仍由劉小珊保存,與這次毛筆抄寫在稿紙上的拍品差異較大。

郭曉惠還說,在寫完這首詩后的1976年初,因政治氛圍緊張,郭小川曾給劉小珊寫信,要求將通信全部銷毀。但劉小珊卻唯獨留下了這份詩作。“《團泊洼的秋天》是一位偉大詩人的創作,它代表著這樣一個特殊時代,和這個時代的一個特殊的人的抗爭、吶喊和呼喚,它是詩,這不是信,我不可以燒……”劉小珊后來這樣寫道。這份手稿被反釘在大衣柜底部,才得以保留下來。1976年10月,在“四人幫”粉碎之際,郭小川因為一次意外去世,因此在這期間也沒有重新抄錄詩稿流傳的可能。

郭曉惠說,其父親郭小川是著名報人,為便于排版識別筆跡,其文稿每字一格間距較大,而毛筆書法的風格則較松散。而這次拍賣的手稿,字體肥斜,排列緊密,與其手跡迥異。拍賣前他已將相關情況告知拍賣公司,但對方表示只負責拍賣,無義務鑒定標的物的真偽,也不能撤拍。《拍賣法》第六十一條規定,拍賣人、委托人在拍賣前聲明不能保證拍賣標的的真偽或者品質的,不承擔瑕疵擔保責任。依據這個規定,目前拍賣行業通行的做法是不作保真承諾,這也為一些拍賣行知假賣假、以假充真留下了空子。

北京收藏家協會副會長王鈞評價道,今年恰是中國藝術品拍賣的第20個年頭,來自西方的藝術品競價銷售模式代替了中國傳統的兌價銷售,大大促進了藝術品市場的發展,藝術品價格更是連創天價,中國成為世界最大的藝術品交易市場。但與此同時,傳統古董行業的觀念依舊盛行,“是真是假自己看”、“一個愿打一個愿挨”等說法頗為流行。更有甚者,如這次“郭小川手稿”拍賣,雖然拍品最后流拍,但在明知拍品存有巨大疑問的情況下,拍賣行依然執意拍賣,丟掉企業誠信,單純追求利益,只會為藝術品市場帶來“殺雞取卵”的惡果。

(編輯:曉婧)