諾鄧探索居民原村經(jīng)營

保護和開發(fā)的主導權(quán)交給村民

諾鄧探索居民原村經(jīng)營(發(fā)現(xiàn)·角落里的中國)

提舉衙門舊址。

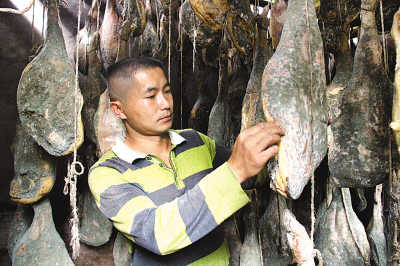

黃樹江從來沒腌過這么多火腿。

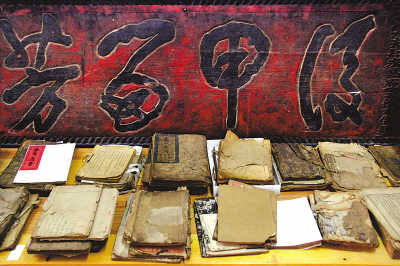

黃文光的家庭生態(tài)博物館藏品。

村里的婦女們試著做月餅出售。

古村小巷。

村里零星的現(xiàn)代建筑。

2012年12月,國家公布首批646個傳統(tǒng)村落名單。8月30日,第二批915個傳統(tǒng)村落名單公布。

這1000多個傳統(tǒng)村落或許都面臨同樣的問題:如何在現(xiàn)代社會中自存?

在云南大理白族自治州云龍縣大山深處的諾鄧村,自漢朝起就是產(chǎn)鹽之地,也曾因此一度成為滇西地區(qū)的商業(yè)中心之一。然而,隨著鹽業(yè)經(jīng)濟的蕭條,完好集中地保存著包括民居、廟宇、鹽井、衙門、驛路等明清人文建筑群的諾鄧開始了沉寂。

隨著旅游開發(fā)逐步展開,面對多起來的游客,守著老祖宗留下的“寶貝”,“窮怕了”的諾鄧人突然糾結(jié)了——這一次,他們該怎么辦?

古村意外走紅

在諾鄧村口的小河邊,老黃的農(nóng)家樂已經(jīng)開了好幾年。去年,紀錄片《舌尖上的中國》熱播,第一集就有老黃的鏡頭:“云南人老黃和他的兒子樹江,正在小溪邊搭建一個土灶,這個土灶每年冬天的工作就是熬鹽……生產(chǎn)食鹽為的是制作諾鄧當?shù)鬲毺氐拿牢丁崩宵S把視頻截圖印到了店門口的廣告上。他覺得機會來了。他和兒子黃樹江四處借錢,砸下幾百萬元,還請來工人,在一個月時間里腌制了4000多條火腿。老黃說,他們家祖祖輩輩都做火腿,可從來沒這么“海量”,他們決定“賭一把”。

“客人一下多了起來,有的一桌就要點七八盤。”黃樹江告訴記者,家里只有1000多條腌夠兩年、可以上桌的火腿,怕不夠賣了,只好每桌限量供應兩盤,并且絕不外賣,哪怕只是切走一小塊。

這次有些意外的“觸電走紅”,會不會把諾鄧的名聲傳揚出去呢?為諾鄧村的保護和旅游宣傳,土生土長的楊希元已經(jīng)忙活了14個年頭。他是云龍縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展領導組辦公室的主任。在他看來,搞開發(fā)、做生意,不是諾鄧人的強項。老黃也說,許多諾鄧人商品意識淡薄,賣東西還會害羞,“如果到路邊賣桃子,沒人來買,賣桃子的人就會躲到一旁抽煙去”。

“諾鄧人窮怕了。村里沒有平地,只能上山種玉米。”楊希元說,鹽業(yè)經(jīng)濟蕭條之后的諾鄧在1990年曾有過一次“東山再起”的機會。有單位來打了17個探井,縣里還成立了鹽業(yè)開發(fā)辦公室,窮鄉(xiāng)親們的腰包眼看就要鼓起來了。“那會兒沒考慮過古建筑的保護,甚至還有過破壞古村的想法。”可是,開采工作最終擱淺,諾鄧村在大山里又沉寂了20余年。

可是,面對陸續(xù)增多的游客和可能稍縱即逝的發(fā)展機會,曾經(jīng)主要種玉米的諾鄧人嘗試改變。“目前,村內(nèi)18家旅游接待戶總共可以提供156個床位。”楊希元說,“其中13家都是在最近這一年開辦起來的。”

村莊日漸消失

據(jù)當?shù)厥妨嫌涊d,諾鄧村自漢朝起就是產(chǎn)鹽之地。明朝設置“五井鹽課提舉司”,治所即在諾鄧。那時,諾鄧是滇西地區(qū)的商業(yè)中心之一,商賈云集,山谷周邊山坡上構(gòu)建起層層疊疊、風格各異的民居。如今,百年以上的眾多明清古民居,與千古鹽井、提舉衙門、鹽馬古道、欞星門坊等古跡,200余株百年古木,以及洞經(jīng)花燈、傳統(tǒng)節(jié)會等非物質(zhì)文化遺產(chǎn),共同構(gòu)成了相對完好的古村風貌。如何進行有效保護,卻成了非常艱巨和復雜的任務。

諾鄧村現(xiàn)存最古老的建筑是萬壽宮,據(jù)記載為元代建筑。78歲的李文茂老人在這座古建筑里已經(jīng)住了40多年。堂屋的墻上,嵌有明代詩碑。老人說,詩碑原來的位置已經(jīng)被改建成了廚房。而康熙年間所建的龍王廟,院墻已經(jīng)殘缺不全。“風格、樣式、體量都不對。”楊希元指著龍王廟對面正在復建的戲臺,有些無奈地說。拆舊建新,正是楊希元最憂心的。“2000年,村里還有130多個明清民居院落,如今只剩下106個了,13年間消失了20多個。”坐在老黃家的院子里,觸目所及已與大山外的農(nóng)家樂差別甚微。“老房子太黑太舊,怕客人不舒服,看著也不安全,2006年拆掉了。”老黃說。

大青樹旁,一家開在老院子里的客棧掛起了紅燈籠,鋪上了藍底白花的桌布,擺好了鮮花盆景,頗有些大理、麗江的情調(diào)。WiFi已經(jīng)覆蓋,大山外面的游客還可以通過網(wǎng)絡預訂房間。

有著2000多年產(chǎn)鹽史、曾經(jīng)馬幫云集的村莊,如今已很難再看到馬。“不讓養(yǎng)馬了,一是不干凈,二來村里路窄,怕游客來了碰著危險。”老黃這樣解釋。

行走古村,不時能見到開裂的土坯墻,有的已經(jīng)傾斜,搖搖欲墜。還有些土坯墻,卻是格外干凈整潔,斑駁的墻面不見了。“重新刷過,原來的歷史信息都看不到了。”楊希元覺得這樣的修補很外行,缺乏修舊如舊的理念、技術(shù)和工藝,反而弄巧成拙了。

更扎眼的是,村里已經(jīng)零星冒出幾幢與古村傳統(tǒng)風貌極不協(xié)調(diào)的現(xiàn)代水泥房。村委會副主任楊慶明說,有的人家出去打工,賺了錢回來就想改善居住條件,可使用的都是新型建筑材料。

當?shù)匦麄鳌⒙糜巍⑽幕炔块T的負責人都對記者說,為勸阻村民拆老房子,他們都登門入戶做過工作,甚至還發(fā)生過激烈爭吵,可新房子照樣建了起來。

據(jù)云龍縣相關部門提供的材料稱,部分民間收藏已經(jīng)流失,一些傳統(tǒng)文化形態(tài)也正在消失。

探索原村經(jīng)營

“現(xiàn)在,必須死守保護防線。”楊希元說得很堅決,可做起來卻并不容易。2000年,縣里就成立了旅游開發(fā)辦公室,最初4年只有楊希元1個工作人員。今年5月,諾鄧保護與綜合管理工作組成立,從文化、旅游、住建等部門抽調(diào)了6個人,卻還是沒有專職負責的管理人員。

“主體不明確——歷史文化名村是住建部門管,村內(nèi)的文物又是文化部門管。”楊希元呼吁盡快成立保護管理局,理順關系。

可是,旅游開發(fā)已經(jīng)開始,開發(fā)與保護的矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)。古村諾鄧等不起了。

云龍縣委宣傳部部長王會琴說,縣里準備對諾鄧村進行立法保護。至于開發(fā),招商引資并不是惟一出路。完全交由外面的公司來經(jīng)營,會加速古村的商業(yè)化,導致村民被邊緣、參與度不高。所以,諾鄧村正在探索一條新路:政府指導,將保護和開發(fā)的主導權(quán)都交給村民。

村民黃文光家的院子里開著一間小博物館,“有380多件文物,”黃文光指著一頁皺巴巴的紙解說道,“這是我們家五代祖手書分家單的原件,從明萬歷19年傳下來……”還真有幾分專業(yè)講解的意思。這樣的家庭博物館,諾鄧村已有兩家。村民們收取參觀費,自然對文物和古建筑視若珍寶。

村里還有一個遺產(chǎn)保護與旅游開發(fā)協(xié)會,今年5月?lián)Q屆時,采用“海選”的辦法,由本村有選舉權(quán)的村民直接提名推薦理事長候選人,再根據(jù)得票多少,最終選出理事長以及15人組成的理事會。村民們自己來決策古村的保護和開發(fā),積極性被調(diào)動起來。

楊家全即是理事會成員之一,她家的客棧僅有8個房間,節(jié)假日常常住滿,可她不打算新增標間了。“房間里添加衛(wèi)生間,需要對老房子進行改造,破壞太大了。”

“村民的保護意識在提高,有的拆過老房子的村民已經(jīng)感到后悔了。”王會琴說,“今后,政府可以找一片地,解決好水、電、路,集中建新村,幫助村民們改善居住條件,古村里還是鼓勵原住居民原村經(jīng)營。但是強調(diào)以村民為主,并不是不讓企業(yè)參與,我們希望將來,村里的協(xié)會能發(fā)展壯大成經(jīng)濟實體。”

(編輯:孫菁)