歷史的提煉藝術的真實

歷史的提煉藝術的真實

《周恩來的四個晝夜》編劇創作談

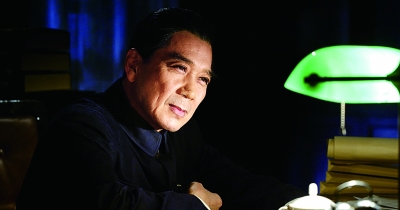

《周恩來的四個晝夜》劇照 CFP

影片《周恩來的四個晝夜》公映以來,在廣大觀眾中引起了熱烈反響。創作者為什么會選擇這樣一個歷史題材來表現,在劇本創作中秉持怎樣的創作觀念,又是如何把握歷史真實與藝術虛構之間的關系的,這其中有哪些成功的經驗?本報記者就這些讀者關心的問題,采訪了該片的編劇田運章和江月,以下是他們的主要觀點。

第一,什么叫歷史真實?這部影片定位為重大歷史題材,是因為它有重大的歷史依據,時間、地點、人物、主要事件都是真實的,這便是歷史真實。在李栓慶所著的《周恩來總理視察伯延紀實》中,明確記錄了周總理在伯延4天的行程事件,4天中總理先后召開大小干部、社員代表、農機站和修配廠人員等人參加的7次座談會,其中有記錄可查的4次。這便是我們在劇本創作中所依據的歷史真實。

第二,為什么我們去捕捉歷史上的這段真實,是因為它對今天的實際有現實意義。今天我們來反觀歷史的選擇,再現這段歷史的時候,現實意義就是我們老一輩黨和國家領導人、老一輩革命家對人民的熱愛,對國家命運的關注,勇于修正我們政策上、工作上失誤的共產黨人的勇氣,這些對于我們今天的現實仍然有借鑒作用,于是才有了這么一個故事。

第三,藝術虛構不是單純的虛構,而是對歷史的提煉、選擇和升華。我們的藝術選擇,表現在以下幾個方面:

首先表現在情節構思、人物表現上,用什么樣的語言,以什么樣的沖突去再現這一段歷史史實方面。比如總理第一次進村時看到榆樹上的葉子沒了,村里的大人說是被羊吃了,而一個小女孩說出了實話,羊怎么能吃到那么高的葉子呢?這樣的藝術刻畫,便是“藝術真實”。影片并沒有隱去村民挨餓的事實,而將重點放置到村民不希望總理為這些事情過多操心上,表現出來的是總理和人民相互關切的人文情懷。而老奶奶賣掉自己壽材換取面粉給總理做拽面的情節,雖然是用一種略帶夸張的手法來講述,但從大的層面上來講,這件事本身的誘因也是基于總理對人民無私的奉獻,基于人民對總理的愛戴和景仰。而老奶奶這個人物也并不是盲目崇拜總理,她在總理面前對一些事實直言不諱,唱落子戲時歡愉的表情,都讓我們相信這個人物的存在。正所謂“史中或無,事中應有”,基于這樣“人物的真實”“情緒的真實”,以至于我們會感到“事件的真實”,這也便是藝術的真實。

其次,我們的選擇體現在角度的選擇上。老百姓剛開始為什么不對總理說實話?他們不是為了欺騙總理,而是處于最真實的善意當中。那個年代的農民,剛剛經歷了中國歷史的重大變故,迎來了新中國,對共產黨充滿期望,他們認為,造成今天的困難,不是共產黨的錯,不是政府的問題,而是自己沒做好。這種看法并沒有反映出歷史進程中的某些真實情況。影片沒有正面去說這個問題,但并不是粉飾,而是反映了老百姓當時的思想境界、文化水平和認識水平。他們選擇封口,不跟總理說現實困難,而是在自己身上找原因,這是一種善意的謊言、善意的粉飾。這也是我們藝術上的選擇。

再次,藝術真實是要把握歷史真實中蘊含的規律和本質。隨著劇情發展,當地老百姓終于開始講真話,提意見了,公社干部也紛紛承認多吃多占的錯誤,這時候總理說:“公社的問題你們自己解決,我今天調研的主題,不是追究你們多吃多占,而是在討論制度,討論大鍋飯好不好。”這便是在情節設計和歷史真實之間抓住主題,抓住周恩來在這四天四夜當中為一個國家的重大決策、為民生而把握問題本質,敢于面對現實的勇氣。

作家是有思想傾向性的,在他思想的最深處有著鮮明的愛憎,不同的作家拿這個題材會寫出不同的劇本。我們的選擇是要表現在不同的歷史階段,我們黨幾代領導人是如何愛民務實,深入群眾,與人民血脈相連的;我們如何從今天來反觀歷史,來汲取歷史的經驗,這便是我們創作的目的。反觀歷史是為了今天。作為一個重大歷史題材,對它的歷史真實與藝術虛構的把控,主要還是立足于今天。如何去反觀這段歷史,取決于創作者的角度、立場和傾向性,我們必須光明磊落、立場鮮明地豎起自己的旗幟。

(編輯:竹子)