北京什剎海地區改造引發社會爭議

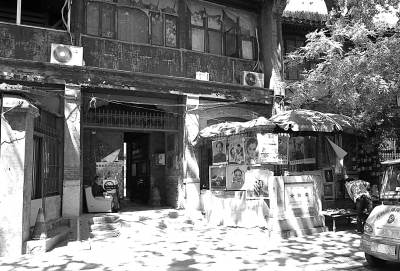

北京什剎海前海北沿的會賢堂是北京市文物保護單位,現已淪為大雜院。宮蘇藝攝

北京市日前宣布,將投資83億元對什剎海地區進行改造。此舉引發社會爭議。改造工作能否做到信息公開?如何保障公眾對經費使用的知情權和監督權?歷史文化保護區的改造如何避免過度商業化?保護規劃如何有效落實?

北京什剎海地區改造項目近日引起了社會的爭議。2002年,北京市出臺《北京歷史文化名城保護規劃》和《北京舊城歷史文化保護區保護和控制范圍規劃》,其中明確了歷史文化保護區的保護規劃原則,即保護街區整體風貌;保護街區歷史真實性,保護歷史遺存和原貌;采取“微循環式”的改造模式;保護工作要積極鼓勵公眾參與。

據北京市西城區新聞辦公室稱,什剎海地區保護示范項目將投資83億元,通過基礎改造、人口疏解、院落修繕、環境治理、產業調整等措施,實現歷史風貌和文化的保護與發展。

什剎海地區早在1990年已被劃入北京市第一批歷史文化保護區。中國人民大學社會學教授周孝正表示,歷史文化保護區和歷史街區承載著城市的記憶,是城市的文化標志,相關的改造工作應該按照《北京歷史文化名城保護規劃》和《北京舊城歷史文化保護區保護和控制范圍規劃》實施,政府部門應該將相關的信息公開,并邀請有關專家和居民代表進行論證。

北京社科院研究員金汕認為,北京市每年投入文保經費高達10億元,在全國名列前茅,什剎海地區改造項目又斥資83億元,因而更應該保障公眾和納稅人的知情權、參與權、表達權、監督權。

歷史文化保護區的改造項目,一旦引入房地產開發機制,難免使規劃讓位于商業化開發。一再突破北京城市總體規劃和歷史文化保護區保護規劃的案例,已是屢見不鮮。已經劃入歷史文化保護區的南池子地區曾在2002年經歷過大規模改造,并建造了一片仿古商業住宅,當時有多位院士和文保專家對南池子地區改造提出質疑,指出該項目并未保護歷史真實性和歷史原貌,改造模式也并未采取“微循環式”,違背了《北京歷史文化名城保護規劃》和《北京舊城歷史文化保護區保護和控制范圍規劃》,若是北京的歷史文化保護區都效仿這一做法,將會造成嚴重的后果。

北京市政協特邀委員、《城記》和《拾年》的作者王軍表示,歷史街區的變遷,需要時間與文化的積淀,只能采取有機更新的機制,才能有效地保護和恢復歷史街區風貌。周孝正指出,北京舊城區僅占全市面積的5%,但已集中了城市總量50%的交通和商業,城市中心區的交通擁堵不斷加劇,環境質量也每況愈下,土地過度開發與利用的惡果日益顯現,當務之急,除了疏解人口,同時應分解城市功能,只要以舊城區改造為發展目標,歷史文化保護區就不可避免地遭受破壞。

對于如何保護歷史文化保護區并落實其規劃的問題,歷史文化名城專家委員會委員謝辰生認為,北京的歷史文化保護區及歷史街區,成為了特有的文化資源和人文遺產,形成了古都的整體環境,當前應該切實保護好已經規劃并確定的歷史文化保護區及其歷史建筑。

金汕指出,人們不應該遺忘當年拆毀北京城墻的慘痛歷史教訓,近年來大量地拆毀胡同、四合院及歷史街區,是在重蹈覆轍,重犯當年的錯誤。

北京歷史文化保護區改造的爭論,勢必將增強市民的文保意識,政府部門和決策者只有廣泛聽取社會意見的表達,才能作出理性的判斷和抉擇。

(編輯:偉偉)