小劇場(chǎng)戲劇風(fēng)雨三十年

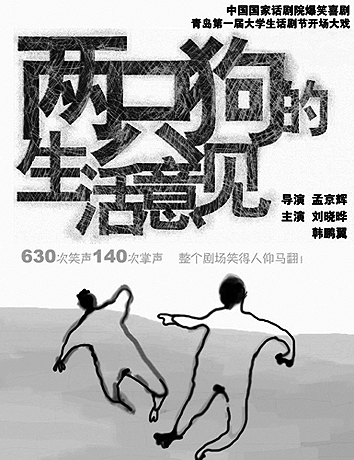

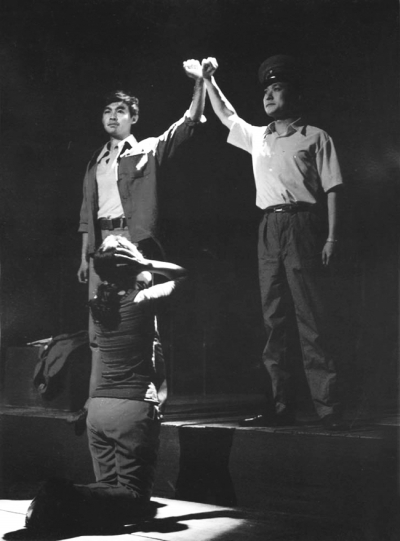

話劇《絕對(duì)信號(hào)》的劇照

今年是中國(guó)小劇場(chǎng)話劇誕生30周年。1982年9月19日中國(guó)第一部小劇場(chǎng)話劇《絕對(duì)信號(hào)》在人藝三樓小宴會(huì)廳誕生,30年的時(shí)間,歷經(jīng)戲劇文化與市場(chǎng)的大浪淘沙、千錘百煉,從少人問(wèn)津到滿地開(kāi)花,小劇場(chǎng)話劇早已不再是新鮮事物,而逐漸成為現(xiàn)代年輕人文化生活的重要組成部分。

在流變中走向繁榮

上世紀(jì)80年代戲劇整體的生態(tài)由盛轉(zhuǎn)頹,隨著電視機(jī)的普及,看大劇場(chǎng)戲劇的觀眾越來(lái)越少,小劇場(chǎng)戲劇作為一種投資成本低的藝術(shù)樣式,找到了市場(chǎng)生存的可能性,靠著多演,慢慢攢人氣賺口碑積累了票房。

上世紀(jì)90年代,一批知識(shí)界的代表人物,如黃紀(jì)蘇等人開(kāi)始關(guān)注小劇場(chǎng)戲劇,劇場(chǎng)成為他們藝術(shù)觀點(diǎn)、社會(huì)思考和情緒表達(dá)的出口,這也使得小劇場(chǎng)戲劇以實(shí)驗(yàn)性、探索性、先鋒性的面貌呈現(xiàn),不但帶來(lái)更濃厚的生活氣息,還帶給觀眾更多思考。張廣天、李六乙、孟京輝、牟森等人成為小劇場(chǎng)戲劇帶頭人。1993年小劇場(chǎng)戲劇漸成氣候,其中最引人關(guān)注的作品當(dāng)數(shù)孟京輝導(dǎo)演的《思凡》,隨后還有《安道爾》、《陽(yáng)臺(tái)》等作品,在除了固定的戲劇觀賞人群之外的白領(lǐng)、學(xué)生、知識(shí)分子中產(chǎn)生了影響力。整個(gè)90年代小劇場(chǎng)戲劇的發(fā)展是良性和循序漸進(jìn)的。

從2003年開(kāi)始,小劇場(chǎng)戲劇得到了發(fā)展,看話劇已經(jīng)成了很多年輕人的慣性消遣,小劇場(chǎng)話劇對(duì)于年輕人來(lái)說(shuō)是一項(xiàng)時(shí)髦的業(yè)余活動(dòng)。尤其是2005年“戲逍堂”的成立,一批瞄準(zhǔn)市場(chǎng)的小戲開(kāi)始推出,這些小戲的題材通常關(guān)注的是社會(huì)熱點(diǎn),表現(xiàn)的形式大多很搞笑,在攪熱戲劇市場(chǎng)的同時(shí),也帶來(lái)了很多爭(zhēng)議和困惑。2008年,小劇場(chǎng)戲劇進(jìn)入較為活躍和繁榮的階段。今年,小劇場(chǎng)上演的劇目較之前十年更是數(shù)倍增長(zhǎng)。從1月份至今,北京市24家小劇場(chǎng)共上演劇目354臺(tái),3327場(chǎng),劇目和場(chǎng)次數(shù)分別比去年同期增長(zhǎng)121%和163%。這也意味著,北京的小劇場(chǎng)平均每天都有超過(guò)一部新戲上演。劇目的增多,小劇場(chǎng)演出題材的多樣,標(biāo)志著小劇場(chǎng)走向繁榮。

期待更多領(lǐng)軍人物

說(shuō)到小劇場(chǎng)戲劇,不得不提的兩位導(dǎo)演就是林兆華和孟京輝。被業(yè)內(nèi)稱為“大導(dǎo)”的林兆華,30年前創(chuàng)作了中國(guó)第一部小劇場(chǎng)話劇,拉開(kāi)了中國(guó)小劇場(chǎng)話劇運(yùn)動(dòng)的序幕;另一位是孟京輝,他從90年代初開(kāi)始接觸小劇場(chǎng)戲劇,是中國(guó)小劇場(chǎng)戲劇作品最多產(chǎn)的導(dǎo)演,也正是他將中國(guó)小劇場(chǎng)戲劇帶到了世界舞臺(tái),他的作品參加了阿維尼翁戲劇節(jié),讓中國(guó)小劇場(chǎng)戲劇有了更加廣闊的空間。

《絕對(duì)信號(hào)》是林兆華獨(dú)立導(dǎo)演的第一個(gè)戲,在當(dāng)時(shí)的條件下,劇院領(lǐng)導(dǎo)抱著“試驗(yàn)試驗(yàn)”的心態(tài),林兆華也自覺(jué)心中沒(méi)底。當(dāng)拿到《絕對(duì)信號(hào)》這個(gè)劇本的時(shí)候,林兆華就覺(jué)得現(xiàn)成的導(dǎo)演手法已經(jīng)不夠用了,既要表現(xiàn)現(xiàn)實(shí)空間,又要表現(xiàn)心理空間,還得有想象空間,三個(gè)空間還要讓觀眾看懂。為了更好地表現(xiàn)作品,在沒(méi)有舞臺(tái)燈光的情況下,演員們就用手電筒照著自己的臉來(lái)演出。每晚演出之后,劇組的編劇、導(dǎo)演和演員都直接和臺(tái)下的觀眾交流,這也開(kāi)辟了人藝和觀眾交流的傳統(tǒng)。《絕對(duì)信號(hào)》在當(dāng)時(shí)整個(gè)戲劇界產(chǎn)生了很大震動(dòng),當(dāng)時(shí)的戲劇評(píng)論家林克歡、童道明看完都很興奮,評(píng)論說(shuō):“戲劇也可以這么演!”

1993年從中央戲劇學(xué)院畢業(yè)后,孟京輝被分配到當(dāng)時(shí)的中央實(shí)驗(yàn)話劇院。拿著劇院給的7000塊錢,孟京輝開(kāi)始做了他的第一部小劇場(chǎng)戲劇《思凡》。從這部戲開(kāi)始,孟京輝開(kāi)始認(rèn)識(shí)到,小劇場(chǎng)話劇不是大劇場(chǎng)話劇單純空間的縮小、成本的降低,在小劇場(chǎng)里的表演不能“小”,反而要“大”。

有了《思凡》的成功,孟京輝堅(jiān)定了“小劇場(chǎng)戲劇創(chuàng)作從此要往不規(guī)則的方向走”的戲劇主張,于是1994年他排演了《我愛(ài)XXX》,這是小劇場(chǎng)話劇里第一次沒(méi)有劇情的戲。1995年他又排了《沃伊采克,放下你的鞭子》,還有1997年的《愛(ài)情螞蟻》和后來(lái)的《盜版浮士德》等等。現(xiàn)在為年輕觀眾所熟知的孟京輝的話劇是《戀愛(ài)的犀牛》,該劇至今已經(jīng)演出了上千場(chǎng)。

除了林兆華和孟京輝兩位先行者,許多新銳導(dǎo)演也形成了自己的風(fēng)格,比如黃盈、黃凱、趙淼等,或幽默風(fēng)趣,或巧妙諷喻,或青春時(shí)尚,或特立獨(dú)行……盡管提到的小劇場(chǎng)話劇青年導(dǎo)演們已經(jīng)有了自己的代表作和穩(wěn)定的觀眾群,但從編劇、導(dǎo)演、演員到制作,整體戲劇人才的短缺仍然是小劇場(chǎng)發(fā)展的瓶頸。無(wú)疑,唯有不斷層的人才隊(duì)伍,才會(huì)有小劇場(chǎng)戲劇的多樣化和長(zhǎng)足發(fā)展。

有待拓展新空間

隨著戲劇市場(chǎng)的回暖,近年來(lái),民間劇團(tuán)、民營(yíng)劇場(chǎng)如同雨后春筍般成長(zhǎng)壯大起來(lái),日趨蓬勃。蓬蒿劇場(chǎng)、蜂巢劇場(chǎng)、楓藍(lán)國(guó)際小劇場(chǎng)、麻雀瓦舍等小劇場(chǎng)不斷涌現(xiàn)出來(lái)。與此同時(shí),民營(yíng)戲劇團(tuán)體在戲劇市場(chǎng)中闖出來(lái)一條適合自己的道路,一些民營(yíng)劇團(tuán)打出了名堂、打響了品牌,“戲逍堂”、“繁星”、“春天戲劇”、“哲騰”、“開(kāi)心麻花”等已經(jīng)是為觀眾所熟悉的“名劇團(tuán)”。

同時(shí),諸如“北京國(guó)際青年戲劇節(jié)”、“南鑼鼓巷戲劇節(jié)”等戲劇活動(dòng),其規(guī)模也逐年擴(kuò)大。以今年的“北京國(guó)際青年戲劇節(jié)”為例,18部國(guó)外劇目、5部港臺(tái)劇目及30部?jī)?nèi)地劇目集中上演,不同題材、不同風(fēng)格的戲劇作品可以滿足各種戲劇觀眾的欣賞口味和觀賞需求。

小劇場(chǎng)戲劇走進(jìn)高校,也將大學(xué)生帶入到了戲劇的制作和演出中來(lái)。一些藝術(shù)院校如中央戲劇學(xué)院、北京電影學(xué)院、中國(guó)傳媒大學(xué)等紛紛成立校園劇社及“黑匣子”小劇場(chǎng),演出本校學(xué)生自己編導(dǎo)的作品。“中國(guó)大學(xué)生戲劇節(jié)”迄今已舉辦了11屆,從2001年第一屆的4所高校6個(gè)劇目到今年的126所高校149個(gè)參選劇目,從只涉及身邊現(xiàn)實(shí)生活題材到具有史詩(shī)氣質(zhì)的歷史題材,從劇本的清澀到日臻成熟……11年來(lái),近200部大學(xué)生原創(chuàng)或改編話劇在大學(xué)生戲劇節(jié)上展演,引發(fā)了中國(guó)高校的戲劇熱。從80后到90后,越來(lái)越多的大學(xué)生熱衷于欣賞戲劇、自編自導(dǎo)自演戲劇,既是觀眾又是演員,這為戲劇的繁榮增添了活力。

走過(guò)了30載春秋,小劇場(chǎng)戲劇從最初的實(shí)驗(yàn)先鋒色彩濃厚,逐漸發(fā)展成非典型性實(shí)驗(yàn)戲劇和商業(yè)性戲劇占主導(dǎo)地位的格局,企業(yè)化管理和商業(yè)化運(yùn)作成為不可回避的選擇。劇目營(yíng)銷成為重中之重,這是商業(yè)戲劇的一個(gè)特點(diǎn),也激勵(lì)著創(chuàng)作者更加努力提高作品質(zhì)量。而隨著微博、微信等新媒體的興起和普遍使用,小劇場(chǎng)戲劇的創(chuàng)作和營(yíng)銷等手段不一而足,能否對(duì)新媒體技術(shù)與理念進(jìn)行合理化使用,也將在很大程度上影響著小劇場(chǎng)戲劇的發(fā)展與繁榮。

(編輯:竹子)