記汪流先生

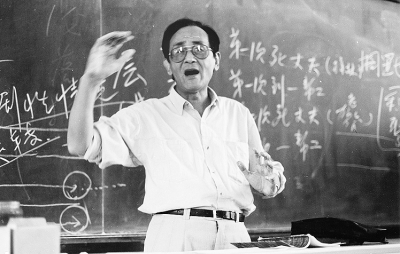

照片來源:北京電影學院宣傳部及文學系

汪流,浙江紹興人,北京電影學院文學系教授,杰出的教育家和劇作家。1948年就讀于上海滬江大學中文系;1954年畢業于中央電影局電影學校編劇班;1954年至今,執教于北京電影學院,對電影文學教育傾注了畢生心血。2012年12月1日13點20分,他因急性肺部感染搶救無效,永遠離開了我們,享年83歲。他的學生張民根據記憶和訪談整理成文,為我們展現了汪老生前的點滴事跡,以此來追憶這位老電影人的藝術人生。

我的第一堂電影課

2012年12月5日送別汪流老師的途中,看著車窗外晴朗的天空和蕭瑟的樹木,我想起1993年冬天他給我們上課的情景,忍不住淚盈眼眶。那是研究生部舉辦的進修班,一間能容納六十人的大教室坐得滿滿的,大家都裹著厚厚的棉衣,求知的目光里充滿了期待,這時走進來一位穿西裝打領帶、戴黑框眼鏡、顯得有些瘦削的老教師,用一口濃重的上海普通話,開講《電影劇作》。他就是汪流老師。我們被他由淺入深的講授、抑揚頓挫的語調、漂亮工整的板書和翩翩風度所吸引。我還清楚記得汪老給我們帶來的課堂片例:講到《廣島之戀》時他特地對比影片和劇本,指出電影劇本的文字描寫需要具備視聽傳達和暗示功能;放《貓頭鷹橋事件》時,他反復拉片子讓我們數鏡頭;他講《魂斷藍橋》還插入了一個笑話,講七八班的謝園在某次晚會上模仿他用上海口音講課——“今天,我要給大家分析一部電影,‘混蛋藍橋’”,大家頓時就笑翻了。汪老講授的劇作理論為我打開了一片新天地,讓我對電影有了新的認識。這是我的第一堂電影課。

1996年我考上了北京電影學院文學系劇作專業的研究生,師從王迪。每個學期開學、結束及節日,王老師都會請我們三個研究生吃飯,有好幾次都邀請到汪流老師,想讓我們從飯桌上多聆聽前輩的教誨,感受老一代的風范。因此,我和汪老越發熟悉起來。當我畢業從教之后,與汪流老師打交道就更多了,尤其是2010年校慶六十周年,為了制作文學系教育史紀錄片《我記得》,我特地到他家進行了一次深入訪談。也正是這次訪談,我細致地了解到汪老近六十年教學生涯的點點滴滴。

“五一班”的學習生活

作為后輩,我們總是對前輩的求學生涯充滿好奇。汪流老師愛講往事,又總是講得特別生動。他上小學的時候看《桃李劫》,從此對電影產生了濃厚興趣,后來還一直保留著上世紀40年代的電影說明書和票根。他1948年就讀于上海滬江大學中文系,后因時局的變化他肄業了。1951年,22歲的汪流看到《光明日報》發了一條文化部電影局電影學校招生的消息,高興得去報考。當時的報考要求很高,要大學畢業或者至少大學肄業,還必須發表過劇本或小說。恰好他都符合,此前他曾把趙樹理的小說《福貴》改編成舞臺劇在蘇南上演,引起過一些轟動。經過激烈競爭,最終他成為被錄取的十六名學生之一,但等待他的完全不是他想象的那樣。

“我們興高采烈,坐了36個小時火車,等到了北京,說老實話,大失所望。”汪老后來跟我說,那個時候也沒有什么大巴,就來了個敞篷卡車,從火車站把我們拉走,越拉越遠,拉到西四牌樓的一條胡同,就是石老娘胡同。我們原來以為學校規模很大,哪知道是一個四合院!四合院過去是王爺、軍閥住過的地方,這怎么能夠辦學呢?校長叫白大方,長得胖胖的,愛唱蘇聯歌曲,那個時候窮,校長連個小臥車都沒有,就有一個帶兜的摩托車。開摩托車的司機姓張,胖校長就坐在兜里。胖校長開學第一天就跟我們說,你們不是來上學的,你們是來參加革命的。一家伙就嚇跑了好幾個學生。”

50年代是供給制,學校每年給學生發一套棉制服、兩套單制服、兩件白襯衫,一個月發五塊錢津貼。“我們每個月就盼啊,一拿到錢馬上去西四一家叫‘華賓園’的澡堂子洗澡,然后吃頓火鍋。再用剩余的錢買點日用品,一天就把錢花光了。花光怎么辦?就豎著耳朵聽胡同里打小鼓收破爛的,我們從家里來都帶了兩床被,拿一床來換錢。”“五一班”唯一能講課的老師就倆人,一位是班主任耿西,在部隊里編過報紙,負責講《情節結構》;還有許之喬,參加過演劇隊,在上海戲劇學院教過書,講《沖突》。于是學校外請了許多專家來講課,俞平伯講《紅樓夢》,孫家秀講《莎士比亞》,聶紺弩講《水滸》,艾青講詩歌,丁玲講小說,當時藝委會主任蔡楚生和技委會主任史東山講《電影特性》。汪流等“五一班”學生是中國電影史上第一批正規培養出來的人才。

50年代的教書生活

汪老向我們講述50年代的教書生活總是十分激動,“那時不像現在有那么多教材可以做參考,教學那個苦啊!苦到什么程度?我給你說個笑話。我當時剛留校,院長就讓我開一門《語法修辭》。我一聽嚇得都快暈了,我學的是電影編劇,哪會《語法修辭》啊!院長一擺手,‘工作需要,你就別客氣了。’學生都是從各個崗位上調來學習的,比我年歲大,而且馬上就開課。我實在沒有辦法,我的同學張天民幫我想了個辦法,他高中老師向錦江正好在北京市教育學院當老師,講《語法修辭》。‘你去聽他的課,回來就可以給你的學生講!’于是我開始了聽課和講課的循環。有一次,向錦江病了,停課,這下子要命了,我講什么?于是我也‘病’了。”汪流的這段往事儼然成了傳奇。

1954年電影學校成立文學教研組,由許之喬任組長,手下只有兩個“兵”,其中一個就是汪流。后來學校為了加強文學教研組,把攝影系的沈嵩生調過來了。“許之喬先生和我們之間有點像舊時師徒的關系。他要是有什么生活上的事情需要我們幫忙,我們跑得歡著呢!他人非常好,三天兩頭地請我們幾個老師‘打牙祭’。”說起那時候“蹭飯”的經歷,汪老顯得很興奮。每次回憶起來他都說,別看那時候生活艱苦,大家在一起關系特別好,很親,就像個大家庭。

個人的創作遺憾

汪流1954年畢業時并不想留校當教員。“我之所以讀電影學校,就是想到上海制片廠當編劇。可畢業那天,電影局人事處找我談話讓我留校當老師。我為此鬧了很大的情緒。后來人事處長找我談話,問我‘為什么不愿意留校’,我回答‘我學的是編劇,不是學教育的’,我們倆辯論了半天,最后他問了我一句話‘你是青年團員,是不是應該服從組織分配?’就這一句話把我卡住了。雖然還不大情愿,我還是留下了。”

汪流留校后,仍然懷抱創作的理想。50年代,何占豪和陳鋼寫了《梁山伯與祝英臺》非常轟動,汪流動了心,利用暑假去上海音樂學院住了兩個月,和何占豪、陳鋼聊他們的創作歷程,寫了個電影劇本《為誰》。“劇本寫出來我挺得意的,給領導看,沒隔兩天領導把我叫去,讓我好好教書,于是我的劇本就這樣放著,一直到文化大革命弄丟了,現在連底稿都沒有。那個年代跟現在不一樣,教書就要好好教書,不能分心去寫劇本、拍電影,我到現在也不理解,為什么不支持教員去藝術實踐?藝術實踐多重要啊!”

汪流經常講的片例是《魂斷藍橋》,但相對于戲劇式的電影樣式,他更喜歡散文式,因為意味比較雋永。他改編的《哦,香雪》(1990年兒童電影制片廠拍攝,曾榮獲第41屆柏林國際電影節“國際兒童及青年電影中心大獎”)就是按照這樣的風格來把握的。故事很簡單,寫了一個敢于去想象大山之外的世界的姑娘。沒有大起大落,大喜大悲,卻通過香雪表現了人類美好的天性,它純凈,使生命有所附麗。

教學經驗薪火相傳

從1954年到2012年,五十多年來,汪流一直活躍在講臺上,把一生獻給了中國電影教育事業。他也在電影理論領域進行耕耘,論文專著約470萬字,取得了重要的學術成果,在國內外電影界有較大的影響。

很多學生喜歡上汪老的課,我向他請教其中的訣竅。他告訴我,最重要就是自信。他舉了個例子,戴錦華當年給他當助教,第一次上講臺前,他陪著她走到教室外,“你要是有自信,就從前門進去上課;如果沒信心,就讓老師講這堂課。”戴錦華答“有信心”,于是汪流從后門進去聽她的課。“講得特棒!”說到此處,汪老流露出欣慰的表情。汪老還有幾個訣竅:對課堂內容爛熟于心;要有松有弛,掌握節奏,時不時穿插幾個笑話;對不同學生區別對待,研究生懂得多,節奏要快一點,對本科生要有耐心,講得細一點。汪老說:“我覺得教學是一門科學,也是一門藝術,它值得研究的問題挺多的。我們都不是教育學專業的,只能靠在教學實踐中慢慢摸索,才能越講越自如。”

汪老有個筆記本,上面密密麻麻都是講學記錄,有幾十頁之多。從1954年任教的第一個班算起,截至2010年7月,他統計自己教過的學生總計27794人。他的細心讓我驚訝,這個龐大的數字更讓我震撼!他自豪地說:“有人說,孔子弟子三千,賢人不過七十二。可是我有兩萬多學生,賢人決不止七十二。我第一批學生里就有劉國典、謝飛、鄭洞天、周登富……這么一代代教下來,你們說里面有多少賢人?這些學生是我最大的財富!我教書到現在已經五十六年了,希望能突破六十年教齡!”2012年上半年,汪流老師還在繼續為進修班上課。文學系在5月份舉辦“畢業生新作展映暨教學論壇”的時候,還特地邀請他作為畢業生代表在開幕式上致辭,他清晰的思路、旺盛的精力、文人風度和極富感染力的講話,讓全場掌聲雷動。我當時心想,汪流老師這么健康并充滿活力,六十年教齡的心愿完全不在話下了。沒有料到,這位睿智、樂觀、陽光、充滿童心、和藹可親、平易近人的老前輩、杰出的教育家和藝術家,卻突然離我們而去。一想起來,他的音容笑貌,仿佛就在眼前,我們永遠懷念汪流先生!

(作者為北京電影學院文學系副主任)

(編輯:偉偉)