《一九四二》:留給觀眾更多思考

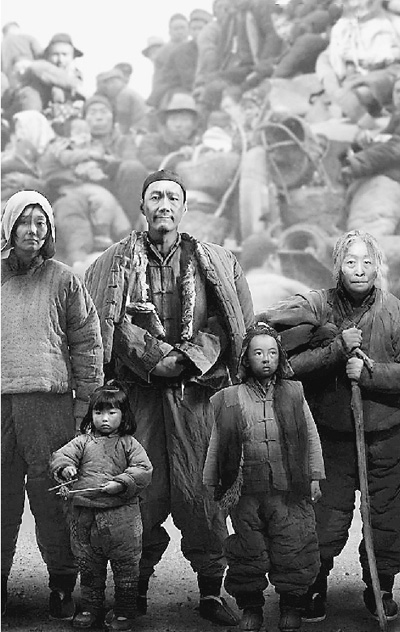

電影《一九四二》劇照。

《一九四二》之于馮小剛,就像一場“賭博”,他押上了《甲方乙方》、《沒完沒了》、《不見不散》、《非誠勿擾》等一系列風格鮮明的馮氏賀歲片積累的觀眾基礎,用一個題材、風格迥異的作品來試探觀眾和市場的承受力和包容度。影片自11月29日上映至今,觀眾的熱烈反響已經使《一九四二》成為2012年最具話題效應的國產片。這場“賭博”,馮小剛又贏了。

編劇劉震云說:“不管作家還是導演,樹立起自己鮮明的風格都很難,但更難的是已經樹立起自己的風格,再鼓起勇氣砸碎它去建立新的東西。”

在《一九四二》的上海觀眾見面會上,一位看完影片的女觀眾對馮小剛說:“我非常喜歡你過去的電影,我覺得你的喜劇電影風格非常鮮明,但是在看《一九四二》的過程中,我幾乎忘記了這是馮小剛導演的電影。”馮小剛說,這是對他最好的褒獎。

12月1日10時12分,馮小剛在微博上說:“挑了19年的擔子,交給了觀眾,心里很不踏實。擔子里的貨色不同往常。影片上映兩天,觀眾的聲音如潮水般涌來,踏實了。”

在微博搜索引擎里輸入“一九四二”四個字,觀眾的評價的確如馮小剛所說,“如潮水般涌來”:

收藏家馬未都說:“看完電影《一九四二》我沒站起來,調整了一會兒,幾乎是最后走出電影院的。當天晚上做了一宿的夢,夢見全是長滿了蟲的糧食,夢境清晰得很,以至早上起來,我去看了看家里糧食是否長了蟲。我知道這是因為《一九四二》。馮小剛的《一九四二》讓我對他肅然起敬,一個滿身光環的人愣是褪去光環,闖入黑暗之中尋求,智勇可嘉。”

電視節目主持人張泉靈說:“兩個半小時,心在油里煎著,在大石頭底下壓著,叫不出痛來。那幾個笑點像是油鍋里再淋進幾滴熱水。直到片尾曲響起,一滴眼淚從我眼眶里溢出。幾分鐘長的片尾字幕,沒有掌聲、沒有交談,一片靜默。散時,大家輕輕鼓掌道別,平日里舌燦如花的影評人也只有兩個字的評價:很好。”

更多的是來自普通觀眾的反饋:

@24city:看之前醞釀好了情緒,可意外的是整部電影都沒有催淚點,逃荒過程中安排了不少詼諧卻又心酸的場面來壓制淚點,這種悲傷情緒的厚積薄發不像《唐山大地震》中的肆意煽情,來得快去得也快,是種過后一想起來就揪心的痛。

@李淯陽:鼓起了很大勇氣去看《一九四二》,這種對人性審判的電影,真的刺到我心中了。

雖然馮小剛和劉震云一再強調在創作《一九四二》的過程中沒有態度,創作者的態度就是災民的態度,然而,在多條線索交織的敘事框架和冷靜節制的電影語言中,創作者的態度和影片的批判性卻在人物的一言一行中昭然若揭——對一個置人民于水火而不顧的腐敗政府的質問與批判、對飽受苦難的人民的同情與悲憫、對中華民族之所以生生不息的精神的追尋與叩問。“我希望觀眾通過電影對民族性有一個接近真實的認識。回避歷史,回避苦難,并不能代表它不存在。警鐘長鳴,以史為鑒,才可能避免悲劇重演。”馮小剛說。

創作者的這些訴求,在觀眾那里得到了有效的接收和回應:

@堅持記錄點滴感動:旱災的無情,戰爭的殘酷,日軍的殘忍,生存的無奈與茍且,生命的無力與渺小,災難面前的種種人性顯露與政治生態,等等等等。總之,這是一部具有歷史厚重感、鮮活時代感的好電影。

@AGT影雨CRESPO:有些電影,只是一場華麗的舞曲,絢爛,只為博你一笑。有些電影則不是,樸實的向你訴說著一些故事,留給聽故事的人更多的是思考。今晚看《一九四二》,些許的沉重背后突然讓你對人性有了更多的思考,我們這一代人只能隔岸觀火的去學習和懂得很多事情,然后從中悟出些什么。

還有許多網友感慨,當一個民族敢于直面自己的歷史,并從歷史中追問自己的民族精神,進而思考民族的未來,說明這個民族已經樹立起了自信,并具備了走向復興的膽識和勇氣。

電影有兩種,一種是供人娛樂的,另一種是用以認知的。毫無疑問,《一九四二》屬于后者。正因如此,《一九四二》的成功對于中國電影市場和產業的意義或許更加具體——從前幾年的《集結號》、《唐山大地震》,到今年的《白鹿原》和《一九四二》,越來越多嚴肅的、具有思想性的電影在市場上受到了觀眾的關注和喜愛,中國電影市場具備了越來越強的消化嚴肅影片的能力。

中國電影藝術研究中心副主任饒曙光說:“觀眾和市場對《一九四二》的認可,從某種意義上,意味著中國電影正逐步走向成熟。”

(編輯:偉偉)