藝術是一門自我的必修課

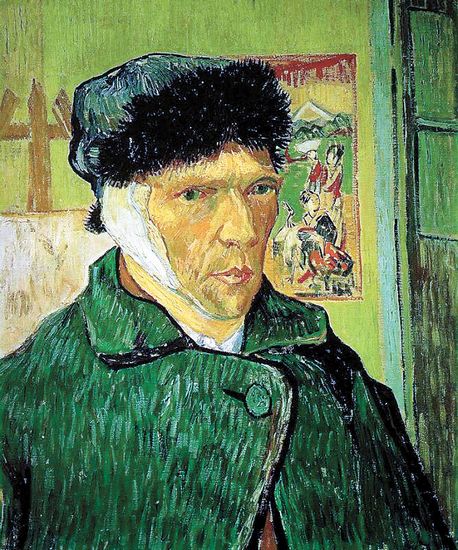

為什么和自己過不去的梵高身上有那么懾人的力量?這種吸引力是什么?他總有點燃自己的驅動力,像一個自顧自旋轉的小星球一樣卷起了精神力量的黑洞,讓人們即使看到苦難也還是心生向往。

梵高《自畫像》

“人的一生總有幾次想成為藝術家”

這世界上已經有那么多小說家了,為什么還會有人想寫小說?這世上已經有那么多畫家了,為什么還有人繼續學作畫?一個人從接觸繪畫到初步掌握一種成熟的握筆方式,需要好幾年。音樂需要的首先不是能撥弄樂器的手,而是一雙能聽出音樂語言的耳朵,這也需要多年的浸潤。這些事都不容易,比學習做一個excel財務報表困難得多,比起學習開車也要艱苦得多。而且,音樂寫作畫畫,都不是生存技能,也不能做稻粱謀,沒有什么現實的收益支撐,堅執于此,只能是到處吃苦到處碰壁,為什么有人還是心生向往?是什么讓人身不由己地做那有關藝術的白日夢?最近我讀《渴望生活——梵高傳》的時候,就會碰觸到這樣的問題。書里還借人物之口說過這樣的話:人的一生中總會有那么幾次,總會有那么一段時間,想要成為藝術家。也就是說,盡管成為藝術家的高難度和超現實,讓大多數人最終放棄這樣的想法,但是人們卻時常忍不住去接近藝術,會記住那些典范的藝術人生。

《渴望生活——梵高傳》所書寫的不僅是一個藝術家的輝煌和天分,更是一個不斷掙扎的生命個體歷程,這樣的事跡,對于任何時代的人都具有一種強烈的吸引力。

梵高不顧一切地畫將開去,把生活和生命完全附著在畫畫這一件事上,他是一個不折不扣的偏執狂,幾乎沒有得到幾句肯定和鼓勵,多數時候是受那沒完沒了的否定打擊。他每次想要沖破自己的局限,都需要付出壓榨所有生命汁液的痛苦,每次走出那一小步之后,他都像一個受了重傷的人躺在一捆稻草上奄奄一息。可是梵高在自我掙扎中所出示的那種精神魅力始終是那么吸引人。為什么和自己過不去的梵高身上有那么懾人的力量?這種吸引力是什么?他總有點燃自己的驅動力,像一個自顧自旋轉的小星球一樣卷起了精神力量的黑洞,讓人們即使看到苦難也還是心生向往。

他旋轉的內驅力是什么?我想那就是“成為自己”。歸根究底,不管在做什么事,從中找到自己的那種渴望,一直在或明或暗之間,伴隨著我們每一個人。在藝術的行當中,尤其是這樣。“成為自己”的號角在每個心靈深處奏出了行進曲。

活在這世上,財富權勢和舒適的生活都要依靠外部的給予、仰仗命運的垂青,但是“成為自己”的勇氣,則來自內部,只能自己給自己。我們在追求外部成功的同時,時常會忘記了那個當初的自己。很多人的成功固然炫目,卻并不甜美,成功只是一個標簽而已,它無法償還在成功路上失去的本真力量和生命渴望,正如西美爾所說,人們是無法在橋上安居的。大多數時候,我們羨慕但是很難崇拜一個像英國皇儲那樣的人,因為沒有奮斗就沒有自我實現的快感。我們尊敬、佩服,卻不夢想做一個高級廚師,或是一個一流的地圖測繪員,固然他們在奮斗中實現了部分的自我,但他們終究是在限制性的前提下發展生長,只是在與職業相契合的一小部分的自我中,享受著有限的自由。他們可以在自己的工作崗位上成為榜樣,卻不能成為我們的夢想。只有藝術家是例外,也許還有運動員。藝術家和運動員給人的印象是,他們始終在自己的天地里,在自己的小宇宙里不停地搏斗,不管外部天地給予他的是多么廣闊,他還是要把那空間化為自己的小宇宙的一部分,構成自己。他們始終是為自己而活,每一步進展和變化,都是自我的進展和變化,他們為成為純粹的自己提供了最好的示范。能夠戰勝自己的人才是真正的強者。他們才是無法替代的偶像。為什么人們要不由自主地接近藝術?因為從事藝術與自己的個體需求相關。這和這世上別人都干了些什么、都取得過怎樣的成就毫不相關。人們不是抱著從事一個什么職業才能謀求社會位置那樣清晰的意愿去從事藝術的。人們最初想要接近藝術的時候,只是抱著“這是我自己的事”那種一意孤行的念頭。成為“自己”,這是一種最原初的愿望,是想要證實人自我價值的行為,是“知情意”所有活動的同一指向。

人們追慕藝術家這種“只成為第一個自己,不成為第二個誰”的勇氣。這也因為,幸福的秘密源泉來自于對自己的認同,來自于“本質力量的對象化”,也來自于內在生命的平衡感。如果忘記了這一點,當我們抬頭看到星空的時刻,就會覺得生命的流逝帶給我們的不是滿足,而是丟掉了自己的痛苦。如果這個時候看到了梵高,就會意識到:即使我們沒有勇氣成為梵高,至少應該嘗試著像梵高那樣接近自己,聆聽自己心靈深處的呼喚。想要聆聽這樣的呼喚,走到藝術的深處,是一個好辦法。藝術就是我們身邊的遠山,就是我們隨身攜帶的靈境,每一位愛麗絲,都不該遺忘兒時曾經到達的仙境。

意識到生命與藝術的內在關聯,那么學習藝術便不再是一種外部世界規定好的需求。藝術重要是因為它和我們自己有關,重要的不是學會了什么,也不是到達了哪里,而僅僅是因為有它我們才更是我們自己。所以,我相信,真正的藝術教育是一種自我修煉。

鋼琴對于他來說,是殘酷的,絕沒有梵高那種為藝術殉難的心理動因,也沒獲得多少心靈自由的美麗享受,那只是無休無止的桎梏,甚至成了一種創傷。鋼琴停留在他的指尖,卻從沒有走進他的心里。

藝術是一種自我教育

“增進自己”,這是哈羅德·布魯姆的口頭禪,這個老牌耶魯學派的學者,把一切藝術活動的出發點都定位在“于己有關”這個中心點上。

在藝術與自我的關聯上,我發現,作用不是單向的:不僅僅是為了增進自我人們才去接近藝術;反過來看,要懂得藝術和真正走近藝術,也要有一個強大的、有著充分自覺的“自我”。我們見多了這樣的事:一個從7歲就開始學習鋼琴的孩子,卻在考上大學,再也不需要“藝術加分”之后,十分愉快地宣布,這輩子再也不碰鋼琴了。可以想象,7歲就接受作為專業的鋼琴學習,他犧牲了多少童年的快樂,消耗了多少金色的時光,鋼琴對于他來說,是殘酷的,絕沒有梵高那種為藝術殉難的心理動因,也沒獲得多少心靈自由的美麗享受,那只是無休無止的桎梏,甚至成了一種創傷。鋼琴停留在他的指尖,卻從沒有走進他的心里。藝術在沒有心靈領會的前提下,也只是“技”而已。相反地,一個鐘愛自己事業的外科大夫的手術,需要的只是高明的“技”,但卻有可能由這位大夫自己的心靈重組和情感附加而認為其是“藝術”。某種意義上來說,外科手術和彈鋼琴,到底哪一個更貼近“藝術”,并不是絕對的。一個人既沒有充分領略過藝術對內心的巨大作用,甚至根本沒有意識到為自己贏得“自我”、“內心”空間的重要,這個時候的外在的藝術教育就成了另一種現實擠壓,失卻了席勒所勾勒的“游戲”的意義。也就是在這個意義上來說,藝術作為一種自我教育,應該是終生的,更容易發生于成年之后,是在現實世界里經歷過淬火的心靈才會更堅定、更通透、更接近本心的選擇,這就和選擇職業和受什么專業教育不是一個層面的事了。

借席勒來反對藝術的職業化教育,意思是所有藝術院校、專業最好全關門?

不是的,其實我只是想要強調,藝術精神不是在任何課堂上學到的,對于藝術精神的主動領會和追求只能是依靠人的自覺,而外在的教育體制,無助于培養這種精神上的自覺。職業化教育,或者課堂中的講授,終究是外在的設置,如果一個人沒有敞開心靈去汲取藝術精神的主觀意愿,沒有發現自己內在的需求,那么外在的東西也只能停留在外在,它塑造不出那種藝術化的心靈。

這并非認為:把一個公共性的教育問題,僅僅落實在關于自我修養的層面上,便能解決現實的問題。但我卻相信,體制的問題能否解決,根源于思想觀念的基底,人們應該更看清楚:自己對于藝術的需求產生于何處,存在于哪種精神層面,明了這一層之后,接受藝術教育便有可能是隨時隨地的事,也有可能是終身的事,絕不受制度的時限和范疇所轄。我更希望所有接近藝術的人建立一個關于內在自我和藝術實踐的通道,關乎自我的事,并不是小事,也不是背對現實的凌空蹈虛之事。關乎每個人的幸福,這是一種公共性訴求?還是一種小我的訴求?社會發展到今天,我們意識到,以公共的名義取消個體的申訴,是現代社會體制最舍本逐末之處。從席勒那里我們發現,藝術和自我的聯系是必然發生的。人們不會因為畏懼梵高式的艱苦而放棄對藝術的渴望,也不會因為缺少李白式的天才而停下對藝術的追逐,因為藝術是生命的一種本體性訴求,它始終生長在我們的生命當中,是人的人性能力的證明,這是無數哲學家曾經告訴過我們的事。歸根結底,關于藝術的教育是一種與人自身密切相關的教育。藝術教育是否成功,不在于出多少藝術家和藝術品,而是看它有沒有在多數人的生命中扎下了根。

大幅度增加藝術教育的內容、范圍,其實是試圖把藝術從“職業教育”的窄窄的現實性訴求里解放出來,是為了讓藝術和更多的生命發生更密切的關聯,讓它造福更多敏感細膩渴望內在豐富的心靈。只要看看那些成天樂陶陶地在公園里練習合唱的老年人,那些一聽到二胡就瞇起眼睛用手打著拍子的過路人,那些學習在網絡上寫小說的年輕人,我們就會承認這一點。席勒說的對,藝術來源于人的天性,即游戲的天性。只有在游戲的時候,人才是徹頭徹尾的人,因為他片刻間擺脫了營營役役的現實束縛。所以藝術的價值本不在專業和非專業,衡量藝術的價值也沒有好壞的絕對尺度,它的價值在于與生命力量的互動上:只有相互發酵,藝術才是有生命感的藝術,生命才是被點亮的生命。

(編輯:孫菁)