第四屆廣州三年展項目展第一回發問:當代藝術何以“去魅”?

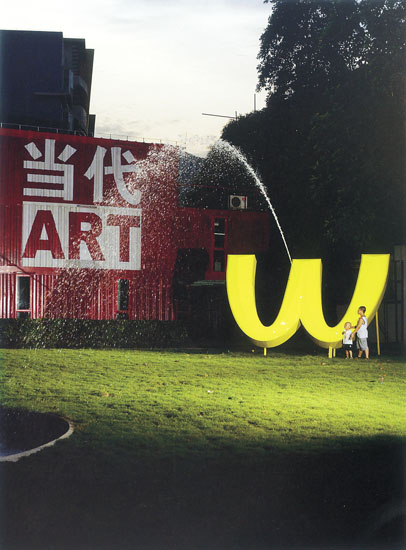

W(噴泉裝置) 馮峰

“于瑜欲漁,遇余于寓”,用在聽覺上難以辨析意思。但是,只有四聲變化的同音字卻可以寫成絕妙文章,這種文章的看比聽更為重要,這是作品《同聲詞》的寓意。還有收藏自陜西岐山周公廟考古遺址的泥土、上世紀80年代西遞村一塊刻有《西遞村孝祠》的殘磚……展廳中,100余件藝術作品涉及繪畫、雕塑、影像、裝置、行為、新媒體等不同藝術類型,51位當代藝術家用各自的作品及一旁“寫給觀眾說的話”,獨到地表達著他們眼中時代的發展。“有的利用傳統媒材表達,也有把水墨精神和模式植入層出不窮的新藝術媒體中,這些當代藝術作品無論是在藝術理論上還是在藝術的延伸方式上,都揭示了當下中國新的人文精神。”看過展覽,華南師范大學美術系教授皮道堅如是說。

有別于以往任何一屆雙年展或三年展,第四屆廣州三年展通過對廣東美術館改擴建工程的思考,逐步推進展覽的時序,把展覽分為啟動展、項目展、主題展三大部分。如果說啟動展是提出問題,項目展就是將問題深化為個案研究。繼2011年9月22日啟動展開幕后,2012年1月17日至3月5日展出的項目展第一回“去魅·中國想象——中國當代藝術作品展”,成為一個銜接點,令以往圈子化的當代藝術“力求與公眾對話”,融入到公共文化空間為人們所分享,更嘗試回答當代藝術所面臨的最重要的一個問題——當代藝術何以“去魅”?

何謂“去魅”?上世紀90年代后期,中國藝術在國際上迅速躥紅,成為國際藝壇關注的對象。這一方面緣于先進通訊工具、網絡傳媒方式使中國的文化信息和世界處在同步狀態,另一方面是因為中國經濟高速發展極為引人關注。據四川美術學院教授王林分析,中國當代藝術的國際接軌在很大程度上是由兩股力量和線索來推動的,一是海外資本的代理,另一是國際策展人的選擇,這兩種出場方式都帶有很強的西方人關于中國想象的意味。

于是,從解構傳統到模仿西方,再同資本謀合,資本化和與之相應的符號化、圖式化創作傾向開始滲透其間。在此過程中,雖不乏優秀藝術家,但有一部分中國當代藝術家尋求進入西方藝術市場的創作策略時,刻意利用一些符號或表現濫觴的異國情調以迎合對方口味,走向明星化的道路。針對此現象,廣東美術館館長羅一平認為,這樣的作品中充斥著淺薄的思想并成媚俗之態,其本身的美學價值與批判意義無從談起,藝術創作具有他者同化的被動性,現實的社會形態、生活方式、藝術思維都被冠以西方的思維方式、言說方式和價值判斷,凡此種種使中國當代藝術處于一種虛假性之中,“去魅”即是揭示出虛偽性的一面,讓其可以回到最原始、最純粹、最真實的生存面貌。

在商業的干擾、市場的支配下,中國當代藝術只是一種扭曲的商品而已。新世紀以來,大家逐漸意識到,中國當代藝術應該有自己的當代性。以某種方式保持與傳統文化的聯系,成為共同的著眼點。在深圳美術館藝術總監、深圳市美協副主席魯虹看來,中國當代藝術對傳統文化的態度,決定了作品生命力的長久與否,“中國當代藝術與傳統文化的關系不是取代與被取代的關系,它們之間相輔相成,深入對傳統資源的評估、借鑒、重塑、挪用和分解,會賦予中國當代藝術更多的審美價值,使其獲得新的緯度”。但在如何從更深層次思考創造具有本土文化的當代藝術這個話題上,學者王檬檬也發出了自己的提醒:“在全球化進程中,中國當代藝術家要注意和警惕中國符號、中國景觀的過度泛濫式使用,應該以平等的身份與國際對話,重視個性化和創造性,從而創作出一種有特色且大家都可以懂得的國際語言。”

(編輯:子木)