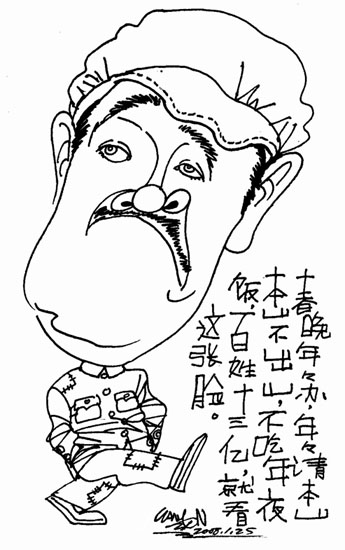

[藝論紛紛]春晚、瓶頸與趙本山

王敏/圖

中國春節的年夜飯傳統悠久,每年食譜多大同小異,大家從不介意,卻獨對央視春晚這道除夕“文化大餐”期望值甚高,滿意度極低。一些導演原本雄心勃勃,卻因眾口難調而灰頭土臉,在飽受挑剔中成為春晚歷史的匆匆過客。春晚不僅把導演和演藝明星置于風口浪尖,也提供了一個說三道四的公共話題。這不難理解,既然你聚焦了整個社會的光環,肩負了數億民眾的期待,承受輿論的冷嘲熱諷,也屬于正常互動。

春晚的主旨就是制造笑聲,這個道理說來簡單,實施起來卻相當復雜。回想上世紀80年代,人們最初對春晚并無太高要求,全家相聚著吃年夜飯,看熒屏里的歌舞和小品,其樂融融,已很知足。不過,審美疲勞是個難纏的東西,南北口味也不好“大一統”,“色衰愛弛”同樣沒道理可講。還有,那些吃麥當勞、喝可樂、跳搖頭舞、成長于全球化背景與互聯網時代的“新新人類”,也在頑強地表達著多元化的時尚訴求。便出現了眾說紛紜。有人稱春晚為“雞肋文化”,有的網站公布“最不希望在春晚看到哪幾張臉”的民意調查,有人呼吁春晚停辦三年。口無遮攔卻無須負責,天下沒有比這事更痛快的。灰頭土臉的是那些被惡搞者,他們以制造笑聲為天職,很可能是春晚最笑不出來的人。

有關瓶頸的比喻,也開始與春晚相互糾纏,如影隨形。何為瓶頸?某事物中關鍵性的制約因素也。有學者直言,春晚瓶頸就是趙本山。去年,記者問與央視導演馬東有過一番舌戰的肖鷹教授說:“為什么就揪著趙本山不放?”肖教授回答:“第一,他太重要了;第二,他的問題也太大;第三,他的影響太嚴重。要將春晚從目前的困局中拔出來,趙本山這個問題一定要解決。”此言也意味著另一個事實,20年來,老趙那張自稱“豬腰子臉”確是春晚的“笑源”之一,與他先后出現的陳佩斯、趙麗蓉、宋丹丹、范偉,堪稱春晚歷史上最有人氣的五張喜劇臉譜。而今趙麗蓉老師仙去,陳、宋、范背影決絕,義無反顧,只剩下老趙一臉滄桑,四顧茫然,貌似熱熱鬧鬧的春晚舞臺竟變得如此空曠清冷。他只有寂寞堅守,孤獨求敗。但我相信,以趙本山的過人聰明,不會不明白樹大招風的危險,不會不懂得見好就收的道理,他完全可以在藝術的巔峰期完成華麗轉身,供后來者高山仰止。

老趙一不小心竟淪落成了瓶頸,本身就像是搞笑小品。活到了瓶頸份上,其實也算值了。但老趙一定覺得無辜,卻別無選擇。老趙不屬于自己,而是春晚的搞笑符號。導演沒有那么“小兒科”,全然無視審美疲勞的存在,但他們更清楚,與審美疲勞相比,懷舊才是中國民眾骨子里的一種情結,多數觀眾早已習慣了搞笑的老趙,這與是否低俗無關。2011年春晚總導演陳臨春上任伊始即表示,“不會輕易破了春晚長期以來形成的風格和規律”,不失為深謀遠慮。央視春晚擁有世界上最為龐大的天文數字的觀眾群,輕車熟路總是穩妥的,沒人相信只要你干掉老趙,或換上娛樂驕子、時尚達人,就能夠突破瓶頸期。春晚導演幾乎年年更換,都是臨危受命,背水一戰,誰愿意自己執導的這屆春晚僅僅成為試驗品?某媒體問周立波,有沒有意愿上央視春晚,周答,“沒做好為全國人民負責的準備”。這不是調侃。而“敢于為全國人民負責”的節目組,難道不該得到起碼的尊重和理解嗎?“后趙本山時代”肯定會到來的,那應是一個自然過程,不必刻意終結。該結束了,老趙自會出來謝幕,并與大家重溫逝去的春晚歲月。

(編輯:子木)