一門“語文課”就夠了嗎

面對基礎教育母語課程的缺憾,建議實行文言白話分科

一門“語文課”就夠了嗎

近些年,隨著一批民國老課本的重見天日,激起人們對于那個年代教育圖景的熱情及想象,也再一次觸發人們對當下母語教育的集體反思,包括教科書的編寫。

然而在筆者看來,這些教科書所揭開的只是民國教育之一角。在它們背后,蘊藏著更為廣闊、也更耐人尋味的歷史景觀。

值得重視的一段歷史是:盡管移植于西方的現代新教育已從課程結構和課程內容上全面改寫傳統中國教育,小學語體文教科書代替了“三百千千”,“狗,大狗,小狗”代替了“天地玄黃,宇宙洪荒”,但無論是在學校還是民間,文言文與語體文呈現出二水分流、雙峰并立的景象,兩者一舊一新,相濟相生,使得文化的薪火不至于中斷

在中國教育史上,1920是一個特殊的年份。以徐世昌為總統的國民政府教育部訓令全國各國民學校先將一、二年級國文改為語體文,并規定至1922年止,凡舊時所編的文言文教科書一律廢止,改為語體文。此事件堪稱中國母語教育史上曠古未有的變革。胡適對此作了高度評價:“這個命令是幾十年第一件大事。它的影響和結果,我們現在很難預先計算。但我們可以說,這一命令,把中國教育的革新,至少提前了二十年。”

不過,在當時的中國,新式教育興起不到二十年,上千年的教育傳統還在頑強地與之抗爭。國民政府教育部的一紙訓令,并沒有使“之乎者也”徹底退出中國教育歷史舞臺。在廣大的城市、城鎮和鄉村,仍然活躍著無數大大小小的私塾,所使用的還是“三百千千”(《三字經》《百家姓》《千字文》《千家詩》,被稱為啟蒙小四書),以及《論語》、《孝經》之類的傳統蒙學教材。據資料統計,1922年,南京有私塾五六百所,廣州有一千多所,全國加起來有一萬多所,而遍布鄉間的三家村式的蒙塾更是無以計數。從數量上說,遠遠超過全國的新式小學,形成蔚為大觀的新舊并存的格局。

當時一些生活在得風氣之先的都市讀書人家,在時代大潮的沖擊下,往往采取一種變通的方式:先讓子弟在家塾念上二三年甚或三四年的“子曰詩云”,再去新式學堂念書。或者干脆新、舊同時進行;周一到周五在學堂念書,周六去私塾念“子曰詩云”。陳從周先生在回憶早年受教育經歷時說:“父親去世后,我十歲那年媽媽將我送入一所美國人開的教會小學上學,插入三年級,但是我幾個弟兄的中文根底,卻是老姑丈打下的。媽媽將我們幾兄弟托付了他,因此我每天放學后要讀古文,星期天加一篇古文,洋學堂外加半私塾。”施蟄存先生的情況也頗相似。他在世時曾對筆者提起,當年在上海松江上新式小學時,周末還要到一位老先生那里學古文。

另有家境更殷實的人家,則利用寒暑假延請舊學功底好的先生上門補習。楊振寧先生幼時在廈門上過私塾,在母親的指導下背過《龍文鞭影》。后在清華上初中的暑期,時任清華數學教授的父親楊武之先生,特地請了清華歷史系的一位高材生教他《孟子》,花了兩個暑假才把一部《孟子》講完。后來,楊振寧回憶說:“現在想起,這是我父親做的一個非常重要的事情。一個父親發現自己的孩子在某一方面有才能時,最容易發生的事情,是極力把孩子朝這個方面推。但當時我的父親沒有這樣做。他卻要我補《孟子》,這對我這一生有很大意義。”

無獨有偶。2009年諾貝爾物理學獎得主、原香港中文大學校長高錕,從小在上海長大,每到寒暑假,身為律師的父親專門為他延請一位家庭教師,指導他讀《論語》、《孟子》,還有《古文觀止》等,且都要背誦。值得注意的是,楊、高二人的父親均受過嚴格的西方教育。

除這兩位科學家外,還可以列出一份長長的名單:胡適、陶行知、陳寅恪、郭沫若、錢穆、竺楨、鄒韜奮、朱自清、朱光潛、郁達夫、徐志摩、茅以升、梁漱溟、李四光、蔣夢麟、顧頡剛、傅斯年、豐子愷、魯迅……這個熠熠生輝的名單如果一直列下去,幾乎囊括了近現代中國人文科學界的杰出人才。而他們早年,均接受過傳統的“之乎者也”的教育。

而另一面,即使在新式學校里,國文教師也并不全用語體文教科書教學。筆者采訪過多位在1930~1940年代念小學或中學的學者。老先生們幾乎異口同聲地告訴筆者,當時上小學時學的還是語體文,但到了初中、高中則幾乎全是文言文。鄧云鄉先生在其著作《文化古城舊事》中提到當時高中生須會寫文白兩種文體的文章,“……因為考大學時,像北平北大、清華這類學校,大都出白話文題目,而南方上海交大、南京中央大學等,則都出文言文題目,高中畢業生必須學會寫兩種文體的文章……”至于高中國文教材,不少學校直接采用古文選本,如《古文觀止》《古文釋義》等。

即便是教會中學也不例外。北京匯文中學第十任校長高鳳山先生曾留學美國,先后獲美國西北大學文學碩士、波士頓大學教育哲學博士學位。1936屆校友何純渤先生這樣回憶道:“我們老校長(高鳳山先生)提倡文言和白話并重。我進學校半年就體會到這個好處。”他還記得老校長說過的一句話:“新的東西都是從舊有的東西傳下來的。沒有舊的就沒有新的!”

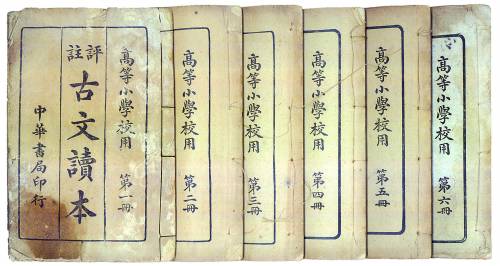

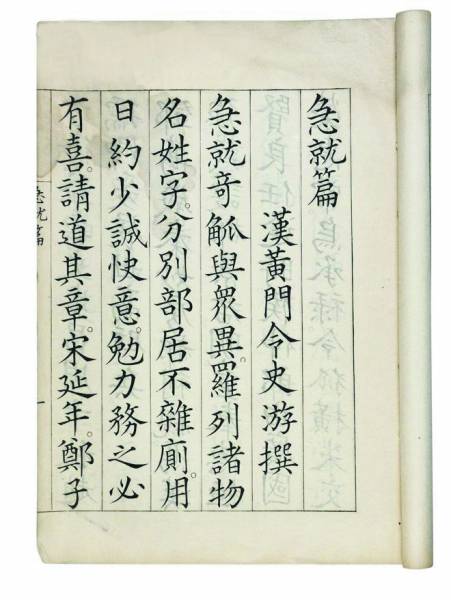

不僅是家庭和學校如此,一些社會出版機構也順應這種趨向。作為最早編印中小學新式教科書重鎮之一的中華書局,在編印小學語體文教科書的同時,還出版了一系列普及型的文言讀物,如《古文比》(全四冊)、《史記論文》(全八冊)、《五朝文簡編》(全廿八冊)、《文學精華》(全廿二種)、《古今文綜》(全四十冊),等等。其中特別引起筆者注意的是一套供高等小學校用的《評注古文讀本》(全六冊),每冊30篇。此書首印于1916年12月,至1933年3月止,17年間印行33版次。以當時全國識字人口來看,這個數字已相當驚人。

另外,中華書局還分別在1923年和1925年編過一套新中華教科書《初級古文讀本》(三冊)和《高級古文讀本》(三冊),兩者與同時期編寫的《初級國語讀本》(三冊)、《高級國語讀本》(三冊)并行不悖,形成文、白分編兩套教科書,在當時頗有影響。

頗有意味的是,1948年,白話文的倡導者葉圣陶、朱自清和呂叔湘三人合編了一套《開明文言讀本》,為當年開明書店匯集一些名家編印的系列國文教材中的一種,原計劃出6冊,實際只出了三冊。1978年,葉圣陶、呂叔湘先生刪去《開明文言讀本》中若干篇課文,將原來的三冊合并成一冊,即為《文言讀本》,由三聯書店出版。編者在《編輯例言》中說:“我們把純文藝作品的百分比減低,大部分選文都是廣義的實用文。”書中一共選了32篇文章,從體裁上有小品、佛經、筆記、序跋、小說、古風、近體律絕、家訓、政論,等等。作者則上至先秦,下至魯迅、蔡元培,各代都有。編者還特意編排了一些白文,供學生斷句和標點。

由此可見,20世紀初至20世紀50年代,盡管移植于西方的現代新教育已從課程結構和課程內容上全面改寫傳統中國教育,小學語體文教科書代替了“三百千千”,“狗,大狗,小狗(1922年商務印書館《新學制國語教科書》第一冊第一課)”代替了“天地玄黃,宇宙洪荒”,但無論是在學校還是民間,文言文與語體文呈現出二水分流、雙峰并立的景象,兩者一舊一新,相濟相生,使得三千年的文言血脈得以延續,文化的薪火不至于中斷。

(編輯:偉偉)