廣州演出市場 “淡季”不淡

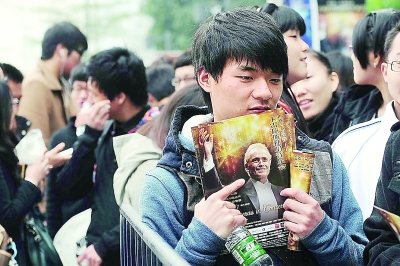

2012年3月13日,廣州大劇院針對即將舉辦的世界三大男高音之一的卡雷拉斯音樂會,推出100張學生特惠票,為一睹世界名家風采,一百多名學生一早就來到大劇院排隊。CFP

以往的3、4月份,廣州就會進入演出淡季,各大劇院、演出商進入長達兩個多月的“沉寂期”。演出數量屈指可數,大師名團更是不見蹤影,在演出消費上觀眾沒有什么選擇,這已是多年來的“普遍規律”。

可是,隨著廣州大劇院市場化運作模式的出現,劇院從觀眾喜好和需求出發,無論“淡旺”在全年安排了不同類型的演出來適應觀眾口味。經過3年探索,廣州催生了春季演出市場的熱潮。

“淡季”也有市場需求

“淡季”也是有市場需求的,很多劇場、演出商都忽略了這點。習慣于依靠企業包場、團購的他們,常因進入新一年的規劃期,降低了對演出市場的關注度,減少了這段時間的節目安排,從而出現“節前扎堆節后撤退”的現象。

在這段“沉寂期”里,很多劇場及院團都放假“休養生息”,空場的情況很常見。但其實,在行業默認的“淡季”,并不代表消費者沒有需求,在他們眼里沒有所謂的“淡旺”,只有喜不喜歡。

廣州的資深樂迷在這段時間里沒有選擇余地,往往到港澳、北京、上海甚至是國外尋求精神食糧。而根據廣州大劇院開業3年來對觀眾的構成分析后顯示,60%-70%的票房都是由這些“散戶”貢獻的,團購比例并沒有那么大。

經過對演出消費市場的多年培育,自掏腰包看演出的消費人群越來越多,人們更注重演出本身的質量。針對這種消費心理,廣州大劇院開業第一年就抓住時機,嘗試在淡季安排觀眾喜歡的演出,一改“淡季”格局。

叫好又叫座的演出打破“沉寂”

寒冬之后依然生機盎然。依據消費者的喜好和需求,廣州大劇院堅持在沉寂的“淡季”依舊推出高水平、高標準的節目,全年的演出安排合理有序。回顧前兩年同一時期,重磅演出可謂精彩不斷。

2011年首先試水,請來英國阿庫·漢姆舞蹈團,現代舞《上升之路》亞洲首演,吸引了著名建筑設計師扎哈·哈迪德前來觀看并為她親手設計的廣州大劇院揭幕。此后,世界十大交響樂團德累斯頓國立交響樂團來了,小提琴天后安妮·索菲穆特來了,世界華人音樂家和慧、莫華倫、林昭亮、王羽佳來了。市場反應出乎意料的好,一睹了大師名團的風采,觀眾都稱這票買得值。

2012年廣州大劇院繼續加大投入力度,邀請眾多世界級大師到來,世界大提琴巨擘馬友友奏響“絲綢之路”,洛林·馬澤爾率英國愛樂樂團二度登臺,世界三大男高音卡雷拉斯首次為羊城獻唱……而世界級華人編舞家林懷民連續兩年帶著他的云門舞集“兩歌”,即《流浪者之歌》與《九歌》,感動觀眾、破例加演……

廣州大劇院用叫好又叫座的演出證實了淡季“不淡”,演出市場“沉寂期”的規律被打破,眾多大師名團在此間匯聚廣州,如今年洛林·馬澤爾與慕尼黑愛樂樂團等。

多層次的演出續寫票房神話

2013年,精彩繼續綻放。廣州大劇院23場多層次、高密度的演出構成了最熱鬧的春季演出季,以世界交響樂、港澳臺戲劇、國內外舞蹈、小劇場戲劇四個系列的演出豐富著人們的選擇。

由華人編舞家林懷民率領云門舞集首先獻上的經典舞蹈《九歌》轟動全城,一票難求,并應觀眾強烈要求加演一場,創下該舞首次一天連演兩場的紀錄。

此后,臺灣果陀劇場《最后14堂星期二的課》亮相廣州,而由香港導演林奕華執導、何韻詩主演的香港史上最賣座的話劇《賈寶玉》也載譽歸來,再次從廣州出發走向全國。

新春過后,廣州大劇院1個月內連推3場高水平古典音樂會,羊城響起陣陣雅音。德國斯圖加特廣播交響樂團“古法”炮制現代唯美之音,奧地利海頓愛樂樂團呈現最本真中歐味道,而威尼斯獨奏家室內樂則奏響南歐風情四季。這幾支樂團受到了樂評人劉雪楓、趙毅敏等專家推薦及樂迷的盛贊。

4月底到5月初,《水月洛神》《吉賽爾》《榮耀》3場國內外頂尖的舞蹈盛宴又接連上演。同時,小劇場演出也格外豐富,老舍獨角戲《我這一輩子》、“午后三點劇院見”音樂系列、法國新馬戲《繩命》、克勞斯和福林克打擊樂二重奏等,都受到了觀眾的歡迎。

經過3年培育,廣州大劇院從國際性、原創性、本土性和探索實驗性的方向出發,已形成“廣州藝術節”、“港澳臺粵演出季”、“華人音樂家演出季”、“新春演出季”、“周年慶典演出季”的“一節四季”演出格局。春季仍以高密度、高質量的演出豐富了舞臺,觀眾也得到了實惠,以積極的姿態實現淡季“不淡”,也踐行著“立足珠三角,合作港澳臺,攜手東南亞,面向全世界”雄韜偉略。

(編輯:孫菁)