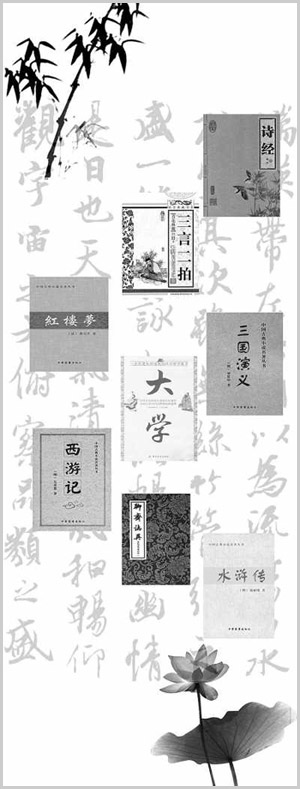

看中國作家如何向古典致敬

劉靜制圖

每個作家有向傳統致敬的方式

2013年4月,作家王安憶在接受記者采訪時表示,2004年她調入復旦大學時,曾選了兩個老師的課聽,一個是傅杰的《管錐篇》,一個是駱玉明的《世說新語》。“每次聽都要搶位子,他們的課很受歡迎,地上都坐滿了人。一個學期的課程,我基本不拉。因為我知道我最缺的是古典文學的滋養。”

在后來的創作中,王安憶的確非常努力從古典文學中汲取豐富的營養并落諸筆端。比如在她的長篇小說《天香》中,這位因《長恨歌》而與“海派”緊密聯系在一起的作家,完成了一次“向中國古典致敬”的儀式。《天香》中采用了大量真實的歷史資料,《嘉慶上海縣志》、古上海地圖甚至歷代文人的詩詞歌詠,整部小說氣勢恢宏,幾十位家族人物的塑造,皆有特色,被稱為是“江南文化的百科全書、女紅文化的經典,生動表現四代人的日常生活和志趣節操的傳世巨作”(詩人鐘玲語)。這部頗具傳統文化韻味的長篇小說,因筆觸涉及眾多文化領域——詩詞歌賦、書畫刺繡、園林建筑、服飾美食等等,顯示了王安憶在傳統文化方面的積淀。就連小說的背景——晚明市民社會,也與《紅樓夢》的創作年代很接近。大概也正因為此,《天香》出版次年即獲得第四屆“紅樓夢獎”。

作家們的成長,打著時代的烙印。一些作家幼年的時候沒有經歷中國古典文學的滋養,又在上世紀80年代遭遇西學浪潮的裹挾,使得其作品呈現中西“混血兒”面貌。甚至有評論尖銳地指出,有一些作家的語言帶有明顯的“翻譯腔”。“現代文學史上的老作家,有舊學的功底,又吸收了外來的文學的營養,成就了他們所謂的寫作平臺。我們這一代,尤其是五六十年代出生的作家,本身生長在供應緊缺的時代,舊學在我們的青年時代以前,是不允許接觸的。所以沒有很好的舊學的熏陶和訓練,《四書五經》《三言二拍》等直到80年代以后才有機會接觸。而‘童子功’是影響深遠的,我們直到青年時期才接觸的營養,非常龐雜,無法分辨哪個更重要,西方的還是傳統的?《紅樓夢》對我影響大還是福樓拜、卡夫卡影響大,我說不出來。”作家蘇童說。但他同時指出,這一代人在傳統文化方面天生的缺失,也許不是缺點,而是特點。每個作家都有向傳統致敬的方式。他的“致敬”是從《妻妾成群》開始。

(編輯:子木)