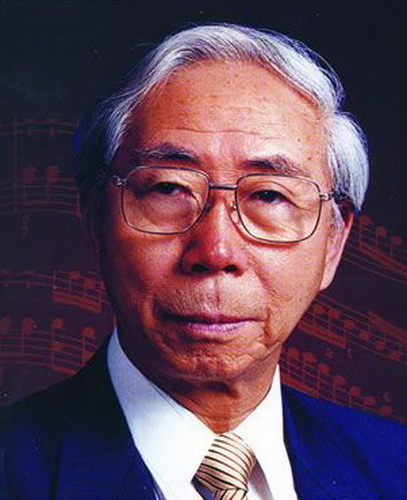

人物介紹

生于遼寧丹東。新中國成立后曾在東北師范大學音樂系學習,先后在中國建政文工團和海軍政治部文工團任作曲。寫有《克拉瑪依之歌》、《走上這高高的興安嶺》、《俺的海島好》、《八月十五月兒明》和《泉水叮咚響》等抒情歌曲,以及《壯麗的婚禮》和《大青山凱歌》等歌劇。

呂遠對民間比較熟悉,從東北到西北,從民歌到曲藝,廣泛地汲取和匯融。他的旋律有動人的抒情性,富于民族風格和地方特色。

“當年我趕著馬群尋找草地,到這里勒住馬我瞭望過你……”這是音樂家呂遠創作于上世紀50年代的歌曲《克拉瑪依之歌》。很多人因為這首歌了解了克拉瑪依,了解了新中國的石油工業。

七一前夕,記者采訪了年已82歲的呂遠先生。呂老精神矍鑠,鶴發童顏,談起往事,頗多感慨。

上世紀50年代初期,我國還戴著貧油落后的帽子。1956年,一個好消息傳遍全國:新疆克拉瑪依發現了大油田。

那時,呂遠在中央建政文工團創作組任創作員,很想為克拉瑪依寫一首歌。他不停地哼著“克拉瑪依”,構思十分吃力,終因了解太少,感覺空洞,暫時放下創作。

1957年,在反右運動中,呂遠因某些言論不被理解,被認定為是右傾分子,不過還是“可以繼續使用”的人員,被發配到蘭州煉油廠勞動改造。1958年,他來到蘭州,白天在建設工地“勞動改造”,晚上構思創作。那時的蘭州煉油廠加工的就是克拉瑪依開采的石油。他勞動的同時,也能斷續聽說一些克拉瑪依的情況。隨著了解增多,呂遠覺得自己和克拉瑪依的距離在逐漸縮小,一個清晰的克拉瑪依出現在眼前,創作欲望開始涌動。

在創作中,呂遠把自己想象成一個騎著馬兒的游牧人,幾度來到克拉瑪依。這個地方只能令游牧人憂傷,“茫茫的戈壁像無邊的大海,我只好轉過臉向別處走去”。再次來到,游牧人發現這里正在發生天翻地覆的變化。這種變化令人振奮,克拉瑪依“你這樣鮮艷,這樣雄偉,這樣美麗,油井像森林,紅旗像鮮花”。歌曲通過游牧人的眼睛,唱出了克拉瑪依令人激動的前后不同和今昔之變,抒發出創作者對石油戰線取得偉大成績的深深詠嘆。

一個周末的晚上,呂遠覺得腹稿成熟了,彈著吉他,輕輕哼唱,《克拉瑪依之歌》一氣呵成。清風徐送,旋律繞梁。呂遠舒了一口氣,作品終于完成。作品完成后,他將作品交給建政文工團的歌唱演員呂文科和廣播文工團的歌唱演員朱崇懋。呂文科成為演唱這首歌的第一人,歌曲迅即傳遍全國。

《克拉瑪依之歌》將呂遠與克拉瑪依和石油戰線緊緊連在一起。正像他自己在1998年一篇文章中寫到的:40年前寫《克拉瑪依之歌》開始,我已不可改變地和克拉瑪依焊接在了一起。我不由自主追隨著她,熱愛著她,并且從屬于她。

盡管《克拉瑪依之歌》在文革期間被打為“毒草”而封唱,但石油人和克拉瑪依沒有忘記呂遠。克拉瑪依建市30周年時,呂遠被邀請到克拉瑪依。看到這座在戈壁灘上建起的美麗城市,他切身感受到了克拉瑪依人為找石油而付出的萬般艱辛。于是,他創作了反映現代克拉瑪依新面貌的《克拉瑪依新歌》。

在克拉瑪依建市40周年時,呂遠再次被邀請到克拉瑪依,又為克拉瑪依人寫下了《克拉瑪依組歌》。1996年,呂遠成為克拉瑪依市第一位榮譽市民。

2008年9月28日,克拉瑪依市50周年市慶。呂遠將自己珍藏50多年的《克拉瑪依之歌》手稿,鄭重交到克拉瑪依市市長手中。

正如呂遠在《心里早已是春天》書中寫到的那樣:我早已經把自己當成了一個克拉瑪依人。

創作

一個周末的晚上,呂遠覺得腹稿成熟了,彈著吉他,輕輕哼唱,《克拉瑪依之歌》一氣呵成。清風徐送,旋律繞梁。呂遠舒了一口氣,作品終于完成。