高校缺乏書畫修復專業:書畫修復人才不足

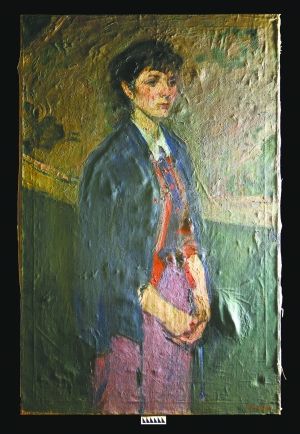

油畫作品《藍衣女站像》修復前

油畫作品《藍衣女站像》修復后

一場特殊的藏品修復展正在中央美術學院美術館舉行。在展覽現場,觀眾們不僅可以欣賞到中央美院的館藏精品,還能同時看到這些作品被專業人員修復的詳細分解過程。有意思的是,不少民間書畫收藏者特地趕到這里,請修復師們開個“藥方”,讓自家珍藏的寶貝也獲得“重生”。

修復師周末忙趕場

王少陵的油畫《攬鏡》和張澤的國畫《伏虎羅漢》,是此次展覽上最引人關注的兩幅作品。這兩幅畫作均創作于民國時期,雖然久經歲月洗禮,但經過修復師的細心修補與裝幀,脫落的色層得到填充,損毀的邊角重泛色澤。

28歲的徐研是《攬鏡》的主修復師,這位曾在俄羅斯列賓美術學院研讀、實習油畫修復技術的年輕專家一露面,便有不少觀眾圍上來,一邊拉著他咨詢書畫修復和保管的相關知識,一邊認真地做著筆記。來自花家地南里社區的高先生更是心情急切,當即提出要“聘請”徐研,指導他修復家藏的書畫。

其實,像這樣的場面徐研早已見識過了。他介紹說,經常有書畫收藏者慕名找上門來,請他幫忙修復畫作,這其中既有希望送作品參加拍賣的專業藏家,也有請教畫作保護知識的畫家,還有一大部分人是普通的收藏愛好者。最忙的時候,徐研一個周末要跑上四五趟,簡直像是明星“趕場”。

“妙手回春”非易事

中央美術學院美術館館長王璜生是此次修復展的主持人。據他介紹,央美美術館于去年初啟動修復工作,至今已修復完成國畫、油畫50余幅。在他看來,任何一幅畫作,從繪制完畢起就進入了“自然老化”的過程,而要想讓這些畫作在修復師那里“妙手回春”,則并不是一件容易的事情。

在央美美術館負責國畫修復工作的馮鵬生,已是年近七旬的老人。他從15歲便進入北京市特藝聯社學習書畫裝裱技術,雖然已有逾半個世紀的經驗,但每回動手修復,必定是慎之又慎。他介紹說,舊書畫修復過程中最復雜的當屬分離畫心,清洗污漬、修補殘缺、全色接筆處理畫心的過程需要一氣呵成。

“不同于普通意義上的接續,除了維護畫作的完整性,修復師最重要的工作是保存畫作原有的藝術性。”徐研表示,一名合格的修復師首先要懂書畫,最好自己就有學習、創作繪畫的經歷,然后就是通過反復實踐,熟練掌握修復技能,這樣才能勝任自己的工作。

“李逵”難尋,“李鬼”當道

書畫修復工作要求苛刻,一旦沒找準行家,其后果不堪想象。

跑到美術館“聘請”徐研的高先生就曾遭遇了一件倒霉事。為了修補家里的一幅祖傳舊畫,他曾專門到琉璃廠請來一位冒牌的古畫修復師,經過對方一番折騰,畫作看上去確實光鮮了不少,可沒過多久,整幅畫開始裂紋發暗,不到一個月的工夫,居然徹底損毀了,上萬元的修復費也打了水漂。

在展覽現場,不少觀眾都有著和高先生類似的遭遇。“如今國畫修復尚有文博系統作支撐,而油畫修復至今未有準入制,誰都可以說自己具備能力,要價也是五花八門,從一千元到十幾萬元不等。”徐研認為,書畫修復市場確實存在魚龍混雜、良莠不齊的情況。

更為尷尬的是,冒牌修復師大行其道的同時,正規軍的規模卻是少得可憐。一項調查顯示,國內幾乎所有美術館和博物館都存在書畫修復人員數量不足、年齡老化的問題。即使是在推出此次修復展的央美美術館,由王璜生主持建立的修復室也僅有區區四名人員,其中真正的專職修復師只有馮鵬生和徐研兩人而已。

另外,包括央美在內,國內美術院校尚沒有一家開設專門的書畫修復專業,國畫修復依然沿襲傳統的學徒模式,而要想研習油畫修復技術,則只有遠渡國外才行。有業內專家認為,國內書畫修復師主要停留在民間或個體層面,其實很多人更像是“修復匠”。“很多專業機構并沒有真正重視修復工作,而對學藝的人來說,又有多少能忍耐得住寂寞呢?”馮鵬生無奈地說。(本報記者 陳濤)

(編輯:system)