傳統與現代審美追求的有機契合

京劇《韓玉娘》創作演出的回顧與思考

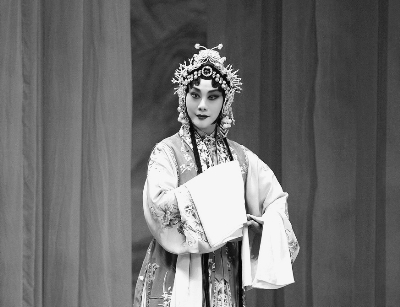

京劇《韓玉娘》劇照

2012年早春之際,國家京劇院決定排演李瑞環同志以梅蘭芳先生代表劇目《生死恨》為故事原型創編的京劇《韓玉娘》,并參加文化部主辦的“國家藝術院團優秀劇目展演”活動。該劇既是國家京劇院2012年新創劇目之一,也是梅派優秀傳人董圓圓加盟國家京劇院后的第一次重要亮相。為此,劇院組織了強有力的主創主演團隊,由著名京劇表演藝術家、導演高牧坤執導,董圓圓飾演韓玉娘,奚派名家張建國飾演程鵬舉,京劇表演藝術家寇春華飾演和氏,當紅演員呂昆山飾演胡為,優秀青年演員張蘭飾演李氏。排練期間,舞美設計五易其稿,唱腔音樂數次修改,并先后兩次錄制唱腔小樣呈送李瑞環同志審聽。

2012年5月20日,李瑞環同志蒞臨國家京劇院視察并觀看了新排京劇《韓玉娘》響排。響排結束后,李瑞環同志發表了熱情洋溢的講話,他說:“現在的戲也好、電影也好、電視劇也好,演這種情感的特別少,包裝的外在的東西太多,內在東西少。我一開始就強調《韓玉娘》這個戲要講內心動作,你們今天的演出給人一種很新鮮的感覺。同時,我認為這個戲再創作的空間還是很大的。”

2012年6月6日晚,《韓玉娘》在北京梅蘭芳大劇院上演。李瑞環同志與首都千余名觀眾共同觀看了演出。央視《空中劇院》進行現場直播,引起了廣泛關注。之后,該劇先后赴北京大學、中國人民大學和天津中華劇場演出,并赴上海參加第十四屆上海國際藝術節,在參加文化部主辦的“國家藝術院團優秀劇目展演”活動中喜獲優秀劇目獎和優秀編劇、優秀導演、優秀表演等諸多單項獎,引起了業界的強烈反響。

國家京劇院本著藝術嚴謹的創作態度,在北京、上海、天津演出期間分別召開學術研討會,仲呈祥、尚長榮、劉長瑜、劉連群等30余位專家學者分別給予高度評價,一致認為,《韓玉娘》為京劇藝術的繼承創新、京劇傳統劇目的改編創作,進行了成功探索,起到了引領作用。在深獲好評的背后,我想我們應當理性思考,探尋李瑞環同志改編創作《韓玉娘》的真諦,思考他關于京劇藝術傳承的理念,思考京劇《韓玉娘》為當今京劇藝術繼承創新之路起到的引領作用。

回想起2012年該劇在學術界引起的“韓玉娘現象”,我認為:今天的京劇要堅定不移地走“在繼承中求發展”的創作之路,要高度強化京劇藝術的本體意識,在尊重京劇本體及表現規律的基礎上,把握時代審美特征、強化與當代情感的共鳴,并注入當代人文關懷。這既是對京劇藝術本體的時代觀照,也是對提倡文化自覺與文化自信、提倡主流文化價值與核心價值體系的有力印證。

京劇《韓玉娘》是李瑞環同志根據《生死恨》從戲劇結構到人物塑造重新創作而成的。該劇升華了韓玉娘一介平民婦女的家國情懷,強化了聲腔乃至表演的藝術含金量。在編創過程中,李瑞環同志以他對京劇藝術的無限熱愛與高度認知,尊重京劇本體、遵循京劇藝術表現規律,按照先繼承后發展的創作思路,在前輩藝術大師的基礎上,既保留原劇精華又有所突破和創造,使70多年前的一出梅派名劇《生死恨》重獲光彩,引領了傳統劇目在當今時代的創演之路,為京劇藝術的繼承發展進一步指明了方向。該劇導演高牧坤秉承編者的創作理念,用精美的“唱念做舞打”呈現出人物的真實情感,突出京劇本體的表現手段與人物情感、人物心理的結合。韓玉娘的飾演者董圓圓通過對人物命運、人物心理的不斷揣摩,將人物內心的情感宣泄化為京劇的“四功五法”,追求傳統程式與人物情感、人物命運的契合,成功塑造了生動、鮮活的人物形象。董圓圓與飾演程鵬舉的張建國的合作更是互為依托、相得益彰。此外,一把京胡、一段獨奏使全劇在安靜與深沉中緩緩拉開帷幕,強化了特色樂器的個性化展示,也凸顯了京劇音樂獨有的藝術魅力。

全劇以忠貞和尋夫為情節主干,在韓玉娘的外在境遇和內在心理兩條戲劇線上同時推進,并以戲劇情節鍛造性格、以人物內心深化形象,通過將歷史厚重感與社會內涵豐富性結合,提升了韓玉娘這一人物的道德情操,展示了典型中華女性的忠貞、善良、尚德、蓄志的一面。同時,該劇也對當今社會現象進行了觀照,使中華民族的傳統美德與當今時代的主流文化價值共同投映在歷史文脈之中。比如,胡為的“金錢觀”與尋花問柳的“生活觀”;比如,反映在和氏身上的家族延續與同情玉娘而產生的情感;比如韓玉娘的生命在家國情懷的大義與道德情感之下的無悔燃燒……這些形象的描寫既有傳統的表征,又有與時代特征的互映。

中華民族素有文化自信的氣魄與氣度,正是有了對優秀傳統文化的自信心與自豪感,才能夠在漫長的歷史長河中堅守自身特點、吸納外來精華,形成了獨具特色、自成一脈的“中華文化”。我想,在時代高速發展、經濟迅猛增長的今天,作為一名文藝工作者,應當以禮敬自豪之態對待中華優秀的傳統文化,深入挖掘并提煉符合“真善美”的主流思想價值,找到傳統與現代的契合點,將傳統與現代緊密相連。對于京劇藝術而言,這種傳統與現代的契合點無疑就是舞臺這一呈現載體。而對于舞臺呈現而言,劇目則是傳承發展的途徑,是弘揚優秀傳統文化的實體,然而,京劇傳統劇目的整理與創編一直是京劇建設不可或缺的環節之一。傳統劇目要不要改、怎么改,如何與時代審美相接應……李瑞環同志都從理論和實踐兩方面進行了寶貴的探索。

十八大報告中指出:“要堅持以人民為中心的創作導向,提高文化產品質量,為人民提供更好更多精神食糧。”這就要求我們要努力推出“演得開、留得住、傳得下”的京劇劇目。經過實踐,在劇目建設上,我們總結出“三性、三于、三精”的工作思路。“三性”就是劇目創作一定要堅持思想性、藝術性、觀賞性相統一。“三于”就是劇目建設要善于繼承、精于借鑒、勇于創新。“三精”就是劇目創排演出中,精創新編歷史劇和現代戲、精排優秀保留劇目、精演經典傳統劇目。我們要以這樣的思路為抓手,努力創作排演出更多人民群眾喜聞樂見,能夠滿足其精神文化需求的精品力作。

今天,《韓玉娘》已步入劇院常態化演出之列,成為國家京劇院常演劇目之一。該劇在豐富梅派代表劇目《生死恨》的基礎上,更實現了梅派表演藝術的一次歷史性回歸;同時也探索了如何挖掘整理創編傳統劇目,使之煥發時代氣息,這是對歷史的回望,對京劇藝術更高層次的回歸,更是對當今核心價值理念、對文化自覺與文化自信的一次回應。