李叔同(1880—1942),詩詞歌賦音律、金石篆刻書藝、丹青文學戲劇皆負盛名。他是我國近代文藝的卓越先驅,創造了多個“第一”:主持創辦中國第一個話劇社團“春柳社”、主編中國第一本音樂刊物《音樂小雜志》、最早將西方繪畫知識介紹到中國等。他在皈依佛門之后,潛心修行,終成為世人景仰的一代宗師——弘一法師。

在李叔同離世70周年之后,一部以他的生平為題材的話劇問世。

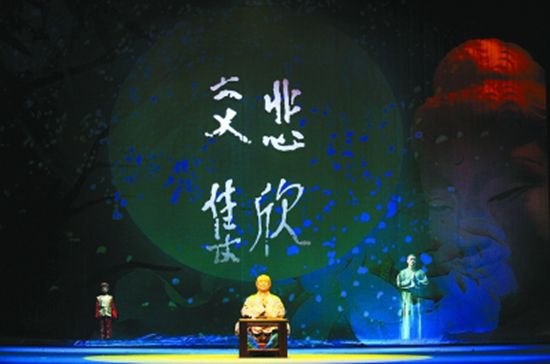

4月1日晚,福建省泉州市梨園古典劇院內座無虛席,連過道上都擠滿了觀眾,多媒體話劇《天心月圓》正在上演。演出進行了近兩個小時,無一人提前離場。

直到演出結束,一直站在劇場控制室里的總導演屠鈺斐終于坐了下來,長舒一口氣。看著觀眾滿意的表情,聽著他們熱情的掌聲,她覺得這部話劇對她心中的弘一法師算是有了一個交待。

屠鈺斐與《天心月圓》的緣分要從2007年說起。那年中有一段時間,在北京,每天早晨出門上班,屠鈺斐都能看見龍泉寺的義工們在清華大學南門免費奉粥。她一連幾日在旁邊觀察,發現在奉粥的過程中,義工和路人的臉上都掛著滿足的微笑,感覺很愉快的樣子。她頓時覺得這是件很好的事情,也想嘗試一下,于是便加入了奉粥的隊伍。

“在看似簡單的奉粥過程中,我學會了向他人真誠地彎腰,學會了不計回報地付出。”屠鈺斐說,“在奉粥時,面對任何一個路人,我都須彎下腰、遞上粥,并真誠地說上一句‘請喝一碗愛心粥吧’。遞粥時,你若是帶著心不在焉的表情或虛情假意,路人是看得出來而不會喝粥的。而若是真心予之,你與路人之間會突然完全沒了隔閡,有了一種惺惺相惜、互相關愛的情感。此時,他的笑臉、一句謝謝,都會讓自己感到滿足。”

于是,身為導演的屠鈺斐有了一個想法——把儒、釋、道等文化中發人深省的故事、人物拍成微電影或制作成舞臺劇傳播給大眾。巧的是,她的想法還在醞釀中,便有有意者找上門來了。2012年是弘一法師李叔同逝世70周年。為紀念這位一代宗師,中華社會文化發展基金會、傳統文化藝術公益基金會籌委會、北京黃埔大學國學院、福建省南安市佛教協會、南安雪峰禪寺等決定攜手舉辦雪峰禪文化節,可缺乏經驗的他們不知該如何操辦此事,于是找到了屠鈺斐。

能為世人景仰的大師盡點薄力,屠鈺斐欣喜不已。詳細了解了弘一法師的生平后,她認為,既然弘一法師是中國話劇的奠基人,用話劇的形式將大師的一生表現出來,將更具意義。

于是,屠鈺斐停下手中所有活動,全身心地投入話劇的創作中。經過查閱大量文字、影像資料和實地考察,半年后,話劇《天心月圓》的劇本終于成型。

緊接著,屠鈺斐開始招募演員排練該劇。“一開始,排演的過程很困難。由于該劇是慈善義演,所以投入的資金很有限,不僅時常有演員因不能拿到滿意的薪酬走掉,連排練場地也因交不起費用而必須經常換。”屠鈺斐說,“不過,令人欣慰的是,還是有很多真正熱愛藝術的演員留了下來,組成了如今的團隊,大家一起努力讓話劇如期登上舞臺。”

《天心月圓》以“重溫弘一路,再塑中華魂”為主題,用“生命之源”“生命之愿”“生命之緣”“生命之圓”四部分描繪了弘一法師62年的人生歷程,展示了弘一法師在詩詞、音樂、繪畫、教育等方面的卓越成就,演繹大師面對生存、生活、生命、生死等問題時的所思、所想、所行以及他愛國、愛眾生的崇高精神境界。

劇中,弘一法師共有3位扮演者,最小的演員年僅6歲,另有兩名分別飾演中青年和老年時期的弘一法師。飾演中青年弘一法師的金石文的表演令人稱道。劇中,一場李叔同與妻子的離別戲讓不少觀眾潸然淚下。“演員們在排練演出時都很用心,也成長了不少,甚至面相上都有了變化,多了謙虛、仁愛之氣,也因此更入戲、更出彩。”屠鈺斐說。

值得一提的是,該劇的舞美令人印象深刻,既簡約、靜雅,又不失大氣,為劇目整體視覺效果的呈現立下功勞。

對于全體劇組人員來說,3月30日至4月1日的3場演出僅僅是個開始。該劇在進一步調整修改后,還將陸續在閩南、浙江、上海、青島、天津等弘一法師走過的地方進行百場公益巡演。“大眾文藝要避免膚淺和庸俗,要多一些凈化心靈的作品。希望這部話劇能為傳播中國傳統文化盡一些綿薄之力。”屠鈺斐如是說。