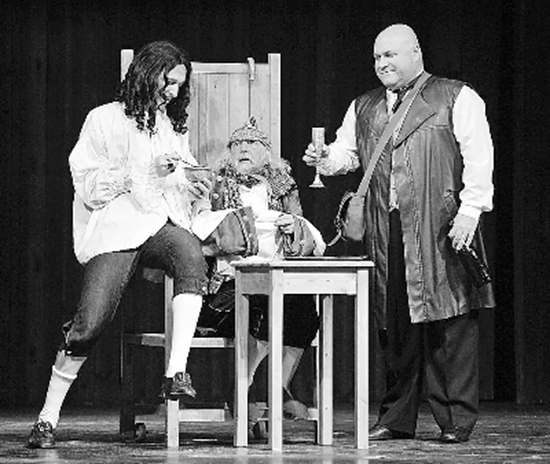

《唐璜》劇照 王雨晨 攝

馬丁·艾斯林曾經說過:“劇院,就是一個民族當眾思考的場所。”去年夏天以色列卡梅爾劇院的《安魂曲》以及年底蓋謝爾劇院演出的《敵人,一個愛情故事》,無疑都印證了此言。如今,在北京人藝主辦的“2013首都劇場精品劇目邀請展演·以色列戲劇邀請展演”上,由兩所劇院分別演出的《手提箱包裝工》和《唐璜》,不僅以氣質迥異的兩部大戲再次給北京觀眾帶來了驚喜,而且為國人又一次提供了好戲的研究實例。

卡梅爾劇院創建于1944年,迄今為止已成功上演過500多部舞臺作品,是以色列六大國家劇院之一,并于2000年成立了希伯來戲劇研究所,以向世界觀眾更好地推廣以色列優秀的戲劇作品。

作為以色列最大的劇院,卡梅爾劇院是已故以色列戲劇大師哈諾奇·列文進行戲劇創作及其作品上演的陣地。列文出身于特拉維夫的宗教家庭,卻因獨特的個人經歷而充滿了叛逆精神。他以一種悲喜交織的戲劇形式,將自身的戲劇天才與超越種族的批判精神結合了起來,把自己對于民族性的批判和普遍人性的批判貫徹到底。因而,其劇作往往是用以色列社會的家常百態為基礎進行創作,最終卻能賦予作品以精神上的普遍價值。

此次來華參加展演的《手提箱包裝工》,是列文早期的代表劇目,全劇截取了以色列社會底層5個普通家庭的生活片段,并以8場葬禮的穿插,用犀利詼諧的筆觸講述和探討了生命與死亡這一永恒的主題。本次演出的版本,是由以色列導演烏迪·本·摩西2011年執導的重排版,舞臺風格與列文臨終前親自排演的《安魂曲》一脈相承,著重于在極簡的舞臺上展現生活的艱辛掙扎、心中的煩惱無人訴說的糾結以及人與人之間的冷漠疏離等等。列文的作品在注重劇場性的同時,顯然更重視戲劇的思想性與文學性的傳達,以便在展現與普通民眾息息相關的故事的同時,時刻促使觀眾進行反思:這種如同行走的影子般的所謂生活,是否還要繼續?而在不到90分鐘的時間內,卡梅爾劇院的演員們在空曠的、毫無硬景的舞臺上,完全憑借各自精湛自然的演技,生活在了舞臺的時空內,把那種周而復始、無奈而又無望演繹得入木三分。比如,那位一次次被送到養老院卻又一次次提著行李逃回兒子那并不溫暖舒適的家的老母親,從未有激烈的大幅動作,老演員只是淡淡地以她那看似平靜、持續的步態,就表現出了她內心的執拗、堅持和反抗,人生的悲涼感油然而生。

與卡梅爾劇院不同,去年10月底因《敵人,一個愛情故事》的成功演出而獲得京城觀眾熱捧的蓋謝爾劇院,是俄羅斯著名導演葉甫根尼·阿爾耶率領一群俄羅斯戲劇演員于1991年移民以色列后才創建的,至今已經成功排演了60多出劇目。作為世界唯一的一個移民劇團,劇團的核心成員都是俄裔猶太人,他們的戲劇教育也大都是在俄羅斯完成的,劇團整體的表演功力在那部改編自猶太作家辛格同名小說的《敵人,一個愛情故事》中已經得到過充分的展示。因為該劇是以表面糾結的情感故事來反思戰爭與人性,就尤為需要演員的表演兼具內在的激情與外在的表現力,并能在層次清晰地揭示人物內心世界的同時有力地傳遞出作品的藝術價值。因而,蓋謝爾劇院的演出令人印象深刻。

蓋謝爾劇院本次帶來的劇目,是莫里哀的經典名作《唐璜》,并對原作進行了頗有新意的闡釋和重組。比如,在原作中,當莫里哀在否定唐璜的同時又借用唐璜之口抨擊那眾多口是心非的偽君子的時候,這個挑戰世俗、藐視教會的花花公子居然擁有了一絲悲劇英雄的氣質,導演亞歷山大·莫爾夫就是抓住了莫里哀這個悲喜劇式的創作思緒,進而將原本古典主義的諷刺手段向前推進,最終在結尾讓唐璜走向心靈的自省和審判。沒有一句臺詞的無言結局,反而更具震撼人心的力量。而作為戲劇演出最重要因素的演員們,也將劇作的思想內涵和導演的創作意圖,張弛有致地以有血有肉的形象展現在了觀眾面前。也可以說,蓋謝爾劇院的成功,得益于它所堅持的俄羅斯劇院的戲劇傳統:演員們必須全身心投入創作,每部作品的排練時間也至少要4至6個月,以保證其制作的精良。

總之,從幾部風格迥異的以色列戲劇帶給中國觀眾的震撼,不僅讓我們窺見兩個劇院的主創們對于劇作內涵的要求、對于創作的敬業與執著,以及在光彩照人的演出背后所進行的大量艱苦訓練和團隊磨合的成果,還讓我們看到了中國觀眾對于具有文學性和思想性作品的期待與認同。

然而,近年來伴隨著市場經濟、全球化、娛樂化的浪潮,當下中國的藝術創作在迎來一個新的多元化爆發期的同時,藝術作品所應蘊含的文化力量卻嚴重缺失。而在中國劇壇有著重要影響的北京人藝,能夠堅持以追求文化境界與品位為己任,堅持主辦以“名院、名劇、名導演”為引進標準的“首都劇場精品劇目邀請展演”,以諸多世界各地的精品戲劇滋養觀眾,顯示出了自身應負的責任與擔當。