9位藝術家構建多維“虛擬世界”

張小濤二維三維動畫作品《量量歷險記》。 主辦方供圖

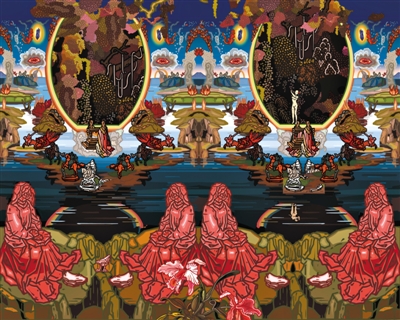

卜樺的二維動畫《LV森林》諷刺了拜金時代愛情的物質化。

國家當代藝術研究中心成立以來,其支持的首個學術研究展對準了當代數字藝術的發展。昨日,“中國當代數字藝術展”在今日美術館開幕。馮夢波、繆曉春、張小濤等9位數字藝術家展出其近年來的代表作,呈現了數字藝術發展的新貌。該展將于2月24日結束。

緣起

官方學術研究機構首次展數字藝術

盡管當代藝術此前一直處于邊緣的江湖狀態,但隨著其在新世紀的發展也受到了官方越來越多的關注。文化部于2012年4月24日在中國藝術研究院美術研究所設立國家當代藝術研究中心便是官方為了進一步加強當代藝術研究的一大舉措。如今國家當代藝術研究中心呈現了其對當代藝術研究成果之一,推出了“中國當代數字藝術展”。此為官方學術研究機構第一次舉行關于數字藝術的大規模專題展覽活動。

國家當代藝術研究中心主任吳為山指出,近年來,我國大量數字藝術家亮相國際藝壇,其杰出的創作成果受到國際學術界的關注。但評判這一新興藝術的知識和理論準備相對滯后,數字藝術的學術研究在我國幾乎處于空白狀態,為此國家當代藝術研究中心將研究對象對準了數字藝術。

現場

動態畫面多維度展示

究竟中國當代數字藝術的整體面貌及其在國際當代藝術中的真實地位怎樣?國家當代藝術研究中心專家委員會全體22位專家評審后,最終卜樺、崔岫聞、馮夢波、金江波、劉茜懿、繆曉春、邱黯雄、吳俊勇和張小濤9位國內具有影響力的數字藝術家呈現了他們的新探索。

記者在展廳看到,相比架上繪畫的靜態,動態的數字藝術則在不停切換的畫面下吸引公眾。類似卜樺的二維動畫《LV森林》通過幽默詼諧的形象講述并諷刺了拜金時代男女愛情的物質化現象。與此同時,數字藝術也力求突破藝術的二維空間甚至探討抽象化。藝術家繆曉春的《無中生有》便通過一個物體前后左右以及上方的同時呈現,實現了100多年前立體主義畫家在一個平面再現物體多個側面而未竟的理想,讓我們真正看到了一個物體全方位的“立體”形象。

■ 名詞解釋

數字藝術是純粹由計算機生成、既可通過互網傳播又可在實體空間展示、能夠無限復制并具有互動功能的虛擬影像或實體藝術。它起源于1985年。數字藝術不僅是近年來大型國際展事最主要的展示內容,也是網絡時代藝術家爭奪話語權比拼影響力的重要領域。

聲音

此次展覽被當成國家研究戰略來推廣,這點非常重要。在當代藝術領域,數字藝術相對比較邊緣化,做的人很少,它的體系需要長時間的建構。中國當代藝術的價值觀還是太單一,市場也主要在繪畫領域。數字藝術的創作更多需要基金,否則沒有太大的可能性。

口述:張小濤(參展藝術家)

(編輯:蘇銳)