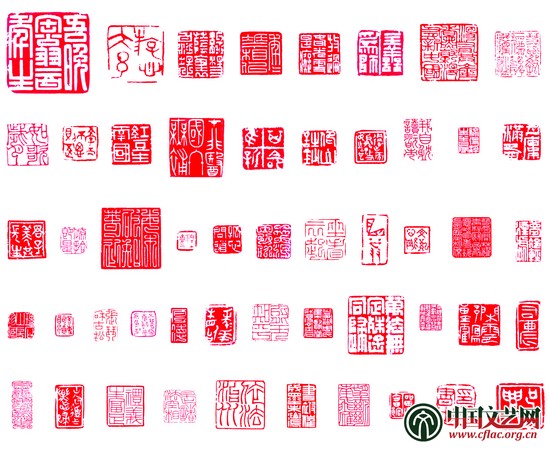

當(dāng)代嘉禾印人篆刻作品選

2013年是張宗祥書畫院(紀(jì)念館)建院(館)20周年,特在院內(nèi)鐵如意館展廳舉辦《當(dāng)代嘉禾印人篆刻作品系列展》,自2013年1月至12月,分期介紹當(dāng)代嘉興篆刻家的藝術(shù)創(chuàng)作成果,意在既展示嘉禾新印人的創(chuàng)作軌跡,同時(shí)鉤沉后學(xué)對中國印學(xué)的歷史性理解和對漢字在印章上發(fā)展的前瞻性思考,并同時(shí)以展覽緬懷西泠印社第三任社長張宗祥先生。本版作品是各期展覽的精選作品。

作為造型藝術(shù)的篆刻,也許它比其它藝術(shù)更為深厚也更為拘謹(jǐn),因?yàn)樗臍v史既有文化史的肇始,也有政治史的要旨。因?yàn)榫颓罢叨裕淖种季驮谟诳淌系囊娮C。而刻石囿于官印玉璽,無疑又給輝煌中加了道緊箍咒,以至秦漢之后,綿延達(dá)千年的篆刻始終掌握在帝皇及其幫庸的貌似喜愛,實(shí)為嚴(yán)管之下,以致歷史的篆刻發(fā)展,呈現(xiàn)的是一部畸形史。

真正的藝術(shù)家當(dāng)然不買賬。于是在方寸之間,以經(jīng)史之學(xué),藝文之染,更為精心地投入到這細(xì)微世界的藝術(shù)創(chuàng)造之中,并將其最真最美也最高尚的人格與理想追求,通過鐫刻之刀,傳遞自己的手脈精血,把精神感悟與靈感創(chuàng)新以不同的作品方式,豐富著中國傳統(tǒng)藝術(shù)寶庫。

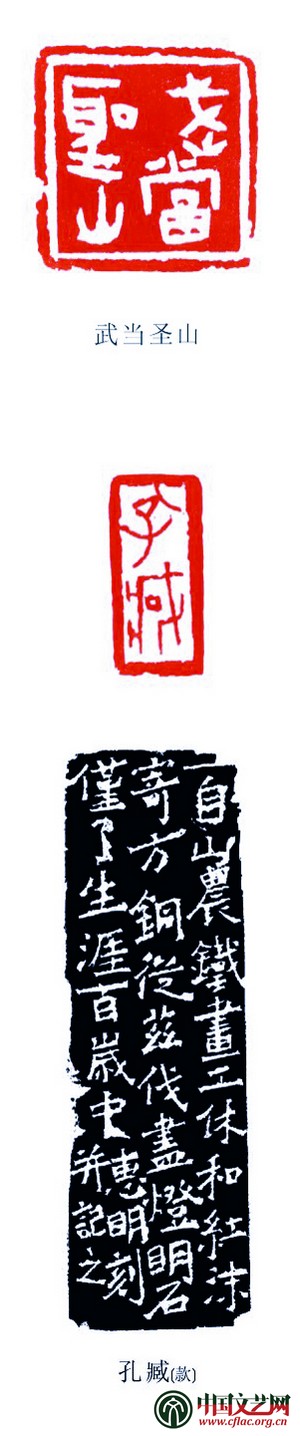

如以青年篆刻家李惠明為例,他近期正致力于簡帛的鉆研與書寫,更于篆刻重下新功。我們知道,簡帛與紙的關(guān)系,歷來均有爭議,如大徐本《說文》,陸宗達(dá)之《說文解字通論》,錢存訓(xùn)之《書于竹帛》等,其根由在于《說文·系部》“紙”下分析說:“絮一苫也。”即苫到底應(yīng)為何物,或是否就是紙等,而竊以為,苫者,實(shí)為帛之雛形也,由此分程,科技的進(jìn)步與勞動的智慧,使苫兵分二路,一向帛發(fā)展,一向紙發(fā)展。自然,此乃一孔之見。之所以引此爭議說,目的是看李惠明陷入此秦漢之際,是如何汲簡研帛,化為己有的。這亦正如中國之儒、釋、道,形于公共空間,便情同水火,互不相讓。然吾輩之后學(xué),只有共學(xué)此中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,方能從歷史的紛爭中走出,于內(nèi)心為起點(diǎn),以求殊途同歸。故秦篆漢簡及其帛書之“外物”,只有入得心內(nèi),若慧能“菩提本無樹,明鏡亦非臺”之頓悟,心之所切,方能圓通萬物是也。

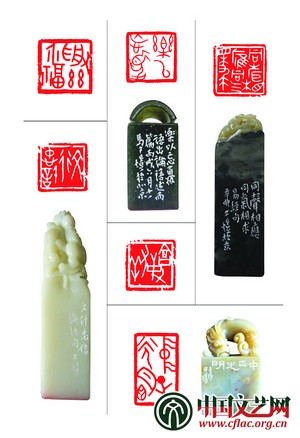

李惠明近期跟隨當(dāng)代西泠名家童衍方習(xí)古璽,在回顧自己前期印章存在線條單薄的情況下,更朝厚重感補(bǔ)進(jìn)。這情形與當(dāng)下許多青年篆刻家具有共性。他一方面注意到了秦統(tǒng)一以前古璽如商代三璽和璽節(jié)中線條圓潤中出粗肥,遒勁中透拙趣的美學(xué)特質(zhì),又注意到其字體結(jié)構(gòu)自然中的大小錯落的恰當(dāng)與有致。更從浙派后四家中錢松之“陸機(jī)之印”、“不露文章世己驚”、“稚禾手摹”、“富春胡震伯恐甫”印章中汲取精華,尤其對切中帶削而出蒼渾意趣者,更求其神。同時(shí),李惠明還看到自己成熟作品的形式感雖好,卻尚不夠深厚,而錢松之切削法,已有把書法之寫的創(chuàng)作狀態(tài)帶進(jìn)了單純的刻之中,這便使得創(chuàng)作過程中,又豐富了一大內(nèi)容,如此去以刻化書,再回頭審視李惠明熱衷多年的漢帛,如何將帛簡印化,也就成為了他近階段精心治印的一個中心課題。所以,近作“龍泓開浙學(xué)金蜨任心裁”,“玄齋惠明賞真之印”和“能無知乎”等印,已有錢松以秦漢為宗的痕跡,其邊款又有魏碑張猛龍碑之真率古雅中靈動禪意的摻滲。

隨著帛書的習(xí)研,李惠明近年的篆刻邊款上更留意形式的關(guān)感之外,印文的篆刻,更講究在筆意、石趣與刀味這三者渾動之中的融合,融合之中的內(nèi)蘊(yùn)與彈性。我與李惠明辦公就在遙遙相對的咫尺間,我們討論最多的,就是一刀下去,頓生輝煌,或一刀不當(dāng),前功盡棄的話題。而我多次見他刻刀之神,在于蛻化中的那份彈性,即印文全面展示而出的境界。除字以意布局外,他還十分注意中國字本身的結(jié)構(gòu),如何在小小方寸間能予以再現(xiàn)一個屬于篆刻的個性美。相信這也是眾多篆刻家們的共性追求。所以,萬千氣象之追求,基礎(chǔ)就在于幾個字在一方寸土上的布局,然后再對線條實(shí)施創(chuàng)意。而李惠明,近年在篆刻美學(xué)上追求的,正是這品高趣雅,古樸有魂。這份追求,也正貫穿在他近年天賦于勤,筆健于習(xí)的學(xué)習(xí)與鉆研的過程之中。

但愿年輕一代篆刻家,在簡帛習(xí)書與篆刻的新程中,能讓現(xiàn)實(shí)生活與手頭藝術(shù)虛實(shí)相生,和諧生動,從中賦簡帛與方章于更富彈性的生命力,在學(xué)習(xí)鉆研與新變的過程中,能悟山楚簡與《尚書》與自然的聯(lián)系,簡帛與隸變,簡帛與時(shí)間的關(guān)系,在認(rèn)清簡帛文獻(xiàn)之學(xué)術(shù)性質(zhì)上,辯論古今,擴(kuò)容張力,成為承前開新的又一代中華印人。

(作者系《鐵如意館論壇》學(xué)術(shù)主持、張宗祥書畫院院長,本文配發(fā)作品作者均為李惠明)

(編輯:高晴)