“門外文談”:南方人看相聲

原標題:南方人看相聲

忍住:如此相聲 作者:張華

我出生在湖南,成長在廣西,是一個地地道道的南方人。對基本上屬于北方曲藝的相聲,我偏偏喜歡看。這些年,大凡電視臺有相聲播出,我都要看,盡管每次看后都覺得不盡如人意,內心很不滿,曾經說過不再看相聲了,但是聽到電視臺預告有相聲播出,心里癢癢的,還是早早地等在電視機前。

中國相聲走向窮途末路了么?

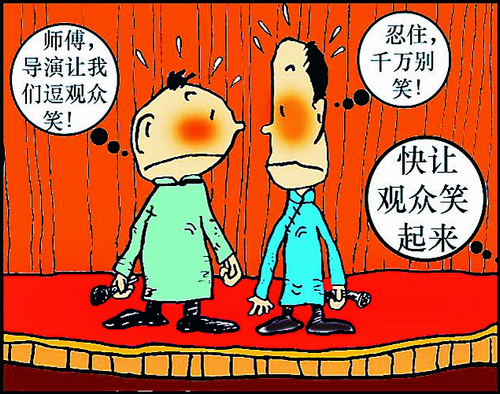

毋庸諱言,相聲與喜愛她的人群漸行漸遠,日益式微。各種晚會上雖然還有相聲演員忙碌的身影,但觀眾笑聲顯得十分勉強。相聲演員可以賺取掌聲和鮮花,卻沒有給廣大觀眾以真正的藝術享受。隨著郭全寶、馬季、趙世忠、侯耀文等相聲名家相繼離世,有擔當之士用重錘敲響警鐘:中國相聲走向窮途末路了!我認為這一記警鐘敲得好,應該使人警醒。在這里,我們有必要回顧一下相聲發展的歷程,看看它是如何走到今天這種境地的。相聲的起源可以追溯到春秋時期的俳優,到清咸豐年間逐漸盛行。特別是新中國成立后,經過老一輩藝術家精心打造,日臻完善,得到全國人民的喜愛。十年浩劫過去,相聲迎來了她藝術的春天,《如此照相》等膾炙人口的優秀作品相繼涌現。改革開放之后,由于生活節奏的加快,現代傳媒的沖擊,不同文化樣式的誘惑,使得相聲觀眾逐漸流失。很可惜,相聲從業人員沒有敏銳地發現潛伏的危機,被表面的熱鬧現象所蒙蔽,熱衷于走穴趕場,理念的固化與滯后、經營的缺失、缺乏品牌特色和不斷降低文化品格的自我放棄,商業機敏性逐漸消磨與喪失,促使相聲藝術走入一蹶不振的地步。

相聲跌到低谷,不是說已經無可救藥,我的看法是:相聲可以極地返生。其理由是:

相聲是一門歷史悠久的藝術,是形態十分成熟的藝術。在長期的歷史進程中,相聲隨著社會的進步而進步,適時而變,不斷完善自我,使它更適應觀眾。在每一個歷史階段,它總是以新的面貌迎候新老賓朋。這就是我們常說的創新理念。援引我們廣西少數民族曲藝為例,唱曲類的曲藝顯然比相聲更難討好觀眾,但這些年我們不斷深入生活,遵循曲藝的特性,強調時代性和民族性相結合,張揚曲藝本質優長,終于摸索出一條可行的路子,每次少數民族曲藝展演,都有耳目一新的節目奉獻給觀眾。比較相聲,我想,只要我們坐下來,克服浮躁,靜靜地分析社會需求和觀眾心態,并依據相聲的特點,是不難找到突破口的。

同時,相聲有一批忠實的觀眾,始終熱情地祈盼著,鼓勵著相聲從業人員。我們常說,藝術需要人民,人民需要藝術。這反映在相聲藝術上,尤其突出。這是相聲的根基。像我這樣一直守望著相聲園地者,在全國大有人在,這應該是推動相聲向前進的原動力。

此外,有一批相聲人始終不離不棄,孜孜以求,他們是高舉相聲大旗前進的勇士。我知道,這些年不少從業者一直在尋求相聲的突圍,做過有益的嘗試,但成效似乎不理想。觀看第六屆CCTV電視相聲大獎賽,有一批“70后”、“80后”相聲新秀正在脫穎而出,他們基本功扎實,創作上很有想法,使我們看到了希望。道路的抉擇必須經過深刻的思量,思則變,變則通,大膽改革與創新才是解決相聲突破的最佳路徑。我想,相聲既然歷史悠久、形式成熟,民眾基礎又如此雄厚,有老藝術家堅韌不拔領頭開拓,年輕演員奮力追尋,相聲非但不可能消亡,還會再創輝煌。

“偷懶”創作不出好腳本

劇本劇本,一劇之本。我認為我國的相聲演員不缺技巧,缺的是好腳本,那么,我們現在需要的是什么樣的腳本?時下有一種很便捷的路子,經常被沿用。我不只一次看到,有的相聲演員從網絡上下載笑話,加點串聯詞,就是一個節目。這樣做我認為不妥,第一,網絡上的東西,許多人都看過,不新鮮,更不算原創;第二,相聲要有笑話,但湊合起網絡上的笑話不是相聲。這種偷懶的“創作”會把真正的相聲創作引入歧途。我每次看到這樣的節目,心里就難過。這不是藝術,只能算是酒席上的插科打諢。任何一種藝術都要與時俱進,因襲守舊、墨守成規、投機取巧統統要摒棄,必須用全新的理念來審視我們手中的題材,不要滿足于講兩個小笑話,逗人一樂,賺點出場費,而是要把相聲當成一個事業來做。

我們的相聲需要有鮮明的時代烙印,充盈著昂揚的時代激情,題材要關乎民生,緊緊地與社會熱點相呼應。寫作技巧上,要嫻熟地運用相聲手法,語言要規范,富于文學性。特別要提到的是,相聲的功能之一是諷刺,現在很少看到諷刺型的相聲出現。有些同志一說到諷刺就談虎色變。我認為只要社會存在著不合理,就可以諷刺。關于歌頌和暴露(諷刺)的關系,毛澤東同志《在延安文藝座談會上的講話》說得很清楚了,關鍵要掌握好“度”。對于這點,過去許多優秀的相聲作品給我們做出了榜樣。

另外,演員應該參與創作。老相聲演員基本上是自己創作自己演出,非如此,相聲的表現手法不能恰到好處地運用。當然,作家創作的文學性和演員參與的技巧性相結合,可以創作出比較完美的腳本。

相聲應該更精煉一些

相聲冗長也是如今阻礙發展、趕走觀眾的主要原因之一。參加第六屆CCTV相聲大獎賽,一般每個節目十七八分鐘,一晚上只演出4個節目(含才藝考核)。我知道,相聲需要鋪墊,如果鋪墊不夠,包袱甩不響,就達不到效果。但是,現代生活節奏快,別說青年人,就是我們這些年歲較大的人,也經不起時間的“折磨”,倘若不是看比賽,只想看到結果,我可能就要換臺了。又要甩響包袱,又要砍短時間,兩者很矛盾,如何解決?我想辦法總是比問題多。還是舉例吧。我寫唱曲,以前一般寫100多行,唱十四五分鐘,有頭有尾,故事很完整,可是現在不行了,觀眾和電視臺都要求短。短到什么程度?7-10分鐘。更有甚者,央視一個火爆欄目要用我們的一個節目,要求砍到四分半鐘。他們說觀眾需要多元享受,你一個節目占了3個節目的時間,肯定要壓縮。我的辦法是:1.選材特別講究;2.交代在故事發展進程之中;3.切入點定在矛盾一觸即發的前夜,橫切面是故事最精彩的部分;4.語言十分精煉,我主張用寫電報稿的精神來寫唱詞。通過細心琢磨,我現在寫的唱曲節目基本上在30-50句之間,演出不會超過10分鐘。我看相聲節目,有不少段子缺少精雕細刻,無油無鹽的話很多,應該刪去無關的臺詞。

由于喜愛,寫了這一篇感想。南方人看相聲,完全是憑感覺,是“門外文談”。總的說來,無論相聲如今如何低迷不振,但人們都不會拋棄相聲,因為相聲是文化高度凝聚的智慧結晶,是人們辛勤勞動后的快樂驛站,它是各種演出門類中最便捷最無可替代的美妙形式。我相信,經過相聲藝術家和廣大熱愛相聲藝術的觀眾的共同努力,相聲必將能擺脫困境,一個欣欣向榮的相聲未來定將出現。

(作者為原廣西曲協主席)

(編輯:單軒)