城鎮化大潮中,生態山水怎么畫?

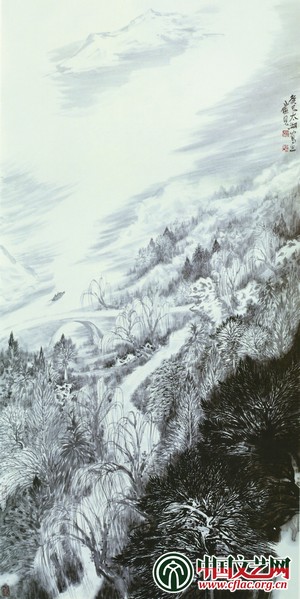

太湖寫生 崔 見

“優秀的中國山水畫家,從來不滿足于記錄眼前景色,總是注入盡可能深厚的文化內涵。畫家應該自覺以生態文明意識為指導,把城市山水當作努力建設美麗中國、實現中華民族永續發展的見證,當作一種文明,一種文化,一種精神上的寄托和歸宿。”中國美協理論委員會主任薛永年的一席話引起了大家的共鳴。日前,由中國美協、江蘇省文聯和蘇州市人民政府主辦,中國美協理論委員會、江蘇省美協、蘇州市文聯承辦的生態山水與美麗家園·首屆中國美術蘇州圓桌會議在蘇州舉行,來自全國各地的美術界著名專家、學者齊聚姑蘇古城,以“生態山水與美麗家園”為主題,從城市山水與生態文明、生態文明視域下的公共藝術、生態文明與藝術家的社會責任、江南山水畫風的歷史傳承與發展、蘇州當代美術的現狀及今后發展前景等諸多方面進行了深入的討論思辨,充滿哲思,更催人深思。

>>在生態山水中描繪美麗家園

當前,異乎尋常的全球氣候和頻發不斷的自然災害,讓我們在充分享受經濟發展紅利的同時深切感受到人類正面臨生態失衡、家園頹敗的自然懲罰。而這些看似跟美術創作毫不相關的話題卻在首屆中國美術蘇州圓桌會議上成為大家關注的熱點話題,中國的畫家和美術評論家們要強化守護生態山水意識,應該從審美的角度對生態山水和美麗家園這個當下人類生存境遇的命題進行人文表述,以創作出更多描繪生態山水、美麗家園的佳作去感染身邊人。大家覺得,無論是用批判性的視角和筆調對肆無忌憚地毀壞自然生態給人類造成生存危機的行為予以深刻地揭示,還是從積極的視角對人類關愛自然、呵護精神家園的行為予以詩意地贊美,都體現了畫家的一種責任和擔當。

當前,隨著經濟的發展、科技水平的提高、城鎮化進程的加快、城市規模的快速擴張,以及人們對自然環境的無節制地開發與掠奪,人與自然的關系越來越處于緊張狀態,恢復人與自然之間正常而和諧的關系,成為擺在我們面前的一個嚴峻問題。令人遺憾的是,在山水畫創作中,很多畫家往往缺乏自覺和自省,對煤都煙霧、沙塵風暴等進行渲染,這實際上是不自覺地肯定污染。對此,薛永年鮮明地表達了自己的觀點:山水畫的功能不應局限于被動地反映,還可以更主動地發揮其多方面影響精神的功能;也可以畫未經改造的大自然,創造大自然的崇高境象,表現頂天立地的民族魂魄;也可以在具有前瞻性的科學思想的指導下,畫人與自然和諧的生態山水。四川大學藝術學院院長黃宗賢認為,藝術在修復人與自然的關系、創造人與自然的新關系方面承載著重要的使命。在構建生態文化已經成為一個公共話題的當下,當代藝術在表達人們共同的精神需求和文化訴求方面有著重要的作用。

縱觀近年的城市山水畫和都市水墨畫,在反映城市建設迅速改觀認識的主導下,被動地畫高樓大廈的多,畫車水馬龍的多,畫霓虹燈閃爍的多。似乎畫家們有些迷戀于新的建筑景觀,以為非此不足以彰顯城市建設的今非昔比、熙攘繁華,卻少見理想中的山環水繞、森林綠地、江河湖面與建筑合理結合的造境。對這種現象薛永年很是痛心,希望畫家們更加重視人與自然的和諧,重視自然與人的生活情感的關聯和親近感。蘇州在城市山水方面具備的歷史資源令薛永年印象深刻:“蘇州的園林,享譽海內外,古代的吳門畫派畫家,多有取材著名園林的作品,當代的新吳門畫派,也有自覺探索蘇州古典園林現代視覺樣式的名家。蘇州的造園技藝也給古今吳門畫家提供了充分的文化營養和視覺資源。今天,對于我們進一步探索城市山水畫無疑是有積極意義的。”

蘇州圓桌會議的主題定為“生態山水與美麗家園”十分符合時代精神。江蘇美術館研究員馬鴻增說:“成就非凡的山水畫家,無不自發或自覺地意識到自然之美、環境之美既是客觀的審美對象,也是自然的人化和人的自然化,是藝術家的精神家園。畫山水,也就是畫自己。”對于當代繪畫應怎樣處理自然資源和人文景觀的關系,馬鴻增認為,不同地域的自然條件和自然環境特征,是形成地域文化傳統、繪畫流派的重要因素,如何充分認識、運用這種豐厚的自然資源和藝術資源,在當代依然具有重要意義。

天人合一是中國傳統文化的精髓,而這一精髓在當代獲得了前所未有的生態家園與精神家園的雙重寓意。但當代生存的城鎮化已讓人類遠離了自然生態。《美術》雜志執行主編尚輝認為,當代中國畫很少停留在自然形態的具象表現上,而往往從山水的自然形象中凸顯內在的形式結構,或走向極致將之完全抽象化,或打碎自然時空框架探索超現實時空的精神表達。尚輝表示,中國畫因表達新的家園意識而獲得了嶄新的人文內涵,成為當代社會復歸人類內心世界寧謐與平和的精神烏托邦。

>>生態山水成為蘇州當代美術創作主題

蘇州古稱吳門,不僅園林幽美,水鄉秀麗,而且物華天寶,人文薈萃,是吳文化的發祥地,擁有著深厚的歷史文化底蘊,特別是明代中期興起的以沈周、唐寅、文徵明、仇英為代表人物的“吳門畫派”,是中國美術史上持續時間長、范圍廣、影響久遠的繪畫流派,在中國美術史上占有重要的位置。首屆中國美術蘇州圓桌會議的舉辦,讓美術界對蘇州有了進一步的認識。蘇州現在正以其強勁的經濟發展實力躋身全國城市現代化發展的前列。隨著經濟的高速發展,蘇州傳統文化也獲得了前所未有的發展時機。就蘇州美術創作來說,這幾年取得的成績是有目共睹的。蘇州有越來越多的畫家在傳承吳地文化傳統的基礎上勇于探索與創新,在國家級別的中國畫、油畫、粉畫、水彩、版畫、年畫等各類美術作品展覽中崛起。

“生態山水與美麗家園”這個美術話題,與蘇州當代美術創作所顯示出來的狀態和特色十分契合。因為蘇州園林與太湖山水正是蘇州美術傳統題材的兩大重要組成部分。這兩大題材的創作早在明代就取得了很大成就,經過數十年來幾代畫家的探索與努力,蘇州當代美術給人留下的深刻印象就是那些描繪蘇州水鄉特有的歷史人文風貌和古典園林的作品,成為蘇州當代美術創作鮮明的主題與內容。這也是500多年前明代蘇州大畫家沈周、文徵明創建起來的藝術圖式,不僅采用寫實性的或理想性的筆墨去描繪他們種種具有優雅氣質的生活環境,更傳遞出明代江南社會的生活態度和人文意趣。江蘇省美協主席宋玉麟認為,這種生活藝術化的圖式,到了當代畫家的作品中不僅得到了很好的延續,而且在傳統的基礎上有了更多新的演繹和闡述,賦予了當代藝術多元的審美意識和情愫。

蘇州具有很鮮明的城市性格:溫文爾雅、蘊藉內斂、平和細膩、靈動沉靜。而這種性格我們可以很輕易地從蘇州的中青年國畫家群體中窺伺出來。徐惠泉、孫寬、陳危冰、陳如冬、張迎春等畫家根植傳統又自成一格,每一位成功畫家筆下展現出的山水、園林都有獨特的烙印,一樣的亭臺樓閣,一樣的花樹湖石,都吐納著畫家自己獨特的氣息,呈現出各自對蘇州園林、對生活、對人生的理解與向往。

蘇州這座擁有悠久歷史的江南水鄉古城,在文化繁榮、經濟昌盛的背景下舉辦如此高層面的美術理論研討活動,無疑將開闊蘇州美術家的胸襟和視野,并對今后蘇州美術走向更高層面起到積極的推動作用。蘇州市文聯主席、黨組書記成從武說得很直接:“希望通過這一平臺的搭建,一方面為中國美術理論評論的發展貢獻蘇州文學藝術界的一份力量;另一方面希望得到各位專家、批評家更多更好的真知灼見和理論指導,從而帶動蘇州美術理論和創作的提升,促進蘇州美術家創作出更多、更優質的美術成果。”

(編輯:高晴)